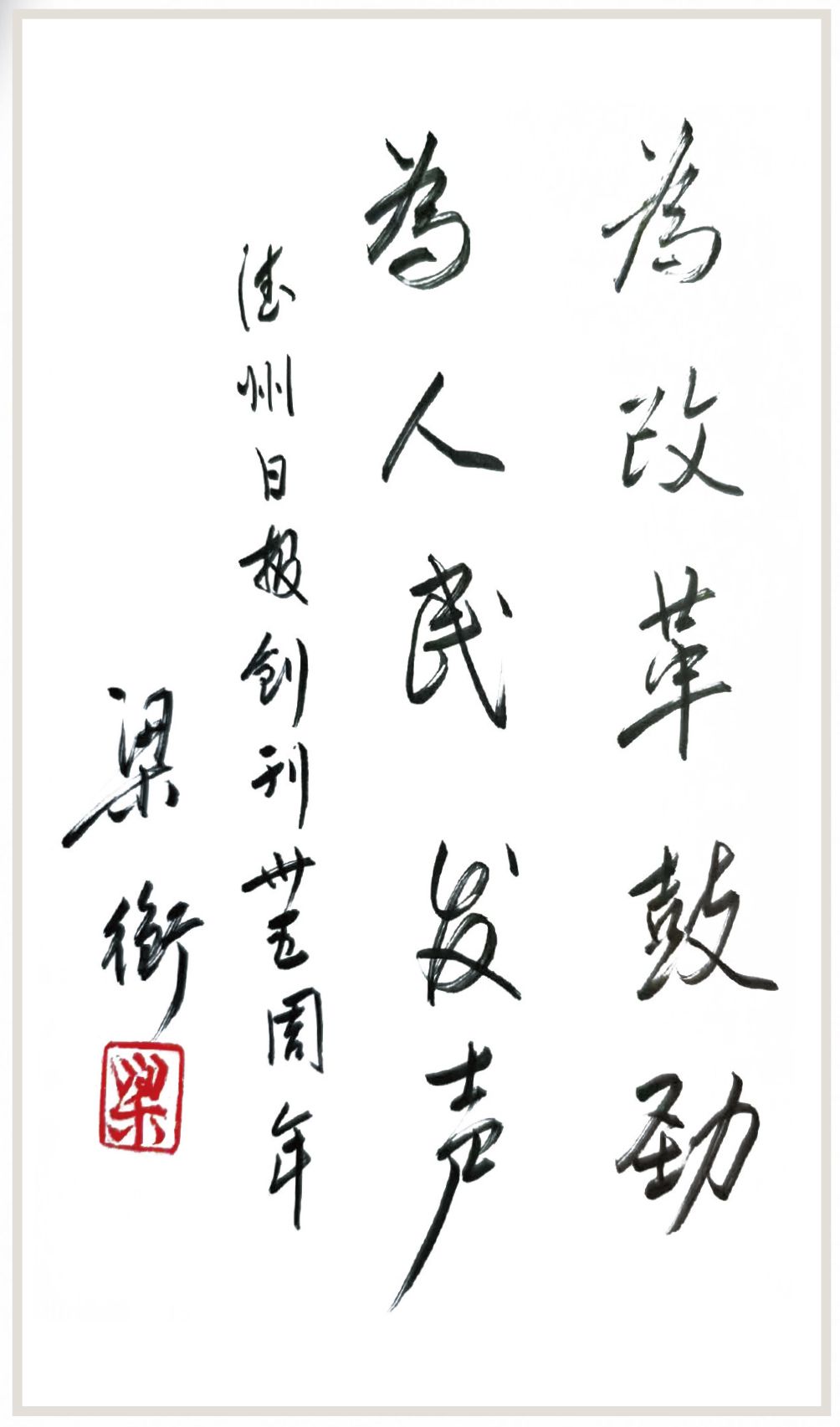

35年栉风沐雨,35年春华秋实。值此德州日报创刊35周年之际,著名学者、新闻理论家、作家梁衡题写贺词,表达对德州日报的殷切期望和美好祝福。

人物简介

梁衡,著名学者、新闻理论家、作家。山西霍州人。曾任《光明日报》记者、国家新闻出版总署副署长、《人民日报》副总编辑、全国人大代表。

出版著作140余部,作品曾荣获全国青年文学奖、赵树理文学奖、全国优秀科普作品奖和中宣部“五个一”工程奖等。代表作品有“新闻三部曲”——《记者札记》《评委笔记》《总编手记》,散文集《觅渡》《把栏杆拍遍》,科学史章回小说《数理化通俗演义》,写作研究集《我的阅读与写作》《毛泽东怎样写文章》,政论著作《梁衡杂文集》《官德》等。

2018年6月,本报记者曾专访梁衡,并以整版篇幅刊发文章《坚守理想信念 把自己定位在“最好”——专访著名学者、新闻理论家、作家梁衡》,全文如下。

脚上一双休闲鞋,拿着手机随走随拍,今年72岁的梁衡,退休后创立了一门新学科——“人文森林学”,现在他的大部分精力都放在了寻找古树、发掘古树背后的人文故事上来。今年4月,夏津县黄河故道古桑树群入选“全球重要农业文化遗产”。 6月10日,梁衡第一次来到夏津,他说:“我就是奔着这珍贵的千年古桑树来的。 ”

此间,梁衡接受了德州日报记者专访,谈记者生涯、谈读书、谈创作,也谈了挖掘县域文化独特性的几点意见、建议。这位思想深邃的学者,虽双鬓染雪,但精神矍铄,目光如炬,这大概就是理想信念之光的展现吧。

“一名优秀的记者首先要有社会责任心”

记者:从1968年大学毕业参加工作到退休,从最初的记者,到后来的新闻出版总署副署长,再到最后的《人民日报》副总编辑,您始终没有离开过新闻界。新时代背景下,您觉得如何做好新闻舆论宣传工作?

梁衡:不管是从事管理岗位还是干记者做业务,我都强调报纸是为人民服务的。在学术研究当中,我专门研究过新闻与政治的关系,党和政府是站在人民立场上的,报纸也是站在人民立场上的,他们本质上都是为人民服务。我当记者最大的感受也是不能忘了群众,不能忘了基层。只有在基层和群众密切联系,才能体现记者的价值。

十九大以来的新闻宣传思想,更加强调报纸要站在人民立场上,为现代化服务,为新时代服务。作为记者要从本质上、规律上理解清楚习近平新时代中国特色社会主义思想,不忘为人民服务的宗旨,做好报纸宣传工作。

记者:做一名优秀的记者要具备哪些能力?

梁衡:首先要有责任心。记者是社会各界的纽带,他的一举一动都连着整个社会。同时他还负有开启思想、引导舆论的责任。这是一种使命感,也是一种政治觉悟,也是一种职业道德。第二,要勤奋。记者工作比较自由,一不勤奋就会懈怠。记者应像猎人一样,在目标不定的情况下捕捉目标。第三,要有创新精神。记者要把自己定位在“最好”。写最好的稿子,发现最好的典型,用最快的速度报道最好的新闻。

记者:对记者,尤其是刚从业的青年记者的成长,您有什么样的建议?

梁衡:多读书、多看报,加强学习。我最初当记者的时候,口袋里老装一本《历代文选》,走到哪背到哪。以前,我们去县里采访,早晨8点以前采访活动还没开始,我就利用这段时间背背书,晚上睡觉前,再看个两三千字也很容易。大家总是问,好的语言是怎么来的?就是背书,背经典古文。

有人说新闻无学,我说“学在有无中”。好像有,好像无,越是这样,它反而是越深的,越要炉火纯青才能掌握。当一个记者很容易,但是要当一个好记者,一个对时代有点贡献的记者就难了。

“一棵新闻树上应该结出五样果子”

记者:您的散文作品《夏感》《跨越百年的美丽》《晋祠》《壶口瀑布》《把栏杆拍遍》等文章选入教材。入选教材、教学用书的大约已有70多篇次。散文创作与您的记者生涯是什么样的关系?

梁衡:散文创作可以说伴随着我的整个记者生涯。记者行业有两个特点,一个是到处走,接触生活;第二是紧扣时代脉搏,这给记者提供了天然的创作土壤。我曾经在中国人民大学做过一堂讲座,题目叫做《一棵新闻树上的五样果子》,回答了记者在新闻行业应该有什么收获。

第一样果子是新闻业务;第二样果子是文学创作;第三样果子是政治杂文,现在我的很多政论文章还在新媒体平台传播,比如《享受岂能是头衔》《为什么不能用诗作报告》《普京行走在空旷的大街上》,这类文章揭露腐败,为社会鼓与呼;第四样果子是科普作品,我写过一本书《数理化通俗演义》,是给孩子们写的。我曾经在教育部门采访,看到孩子们读书很苦,出于记者的社会责任心,想改变这种现状。没想到是,这本书成为我影响最大的一本书,30年再版了30多次;最后一样果子是学术研究,比如新闻理论、文学理论、思维科学的研究。

记者:不管在编采业务岗位,还是管理岗位,平时的工作应该是非常繁忙的,您创作的时间哪里来?

梁衡:时间都是挤出来的。我在《人民日报》做副总编时,最多的情况就是夜班等稿子,经常等到夜里3点多,我就用这段时间搞创作,我的好多散文比如写李清照的《乱世中的美神》都是在那时候写的,把报纸大样翻过来,用铅笔在上面写。

“读高层次的书才能做高层次的人”

记者:现在生活节奏很快,人们用来读书的时间有限,您觉得作为记者,应该优先阅读什么样的书?

梁衡:我是专门研究过读书的,曾经在北京师范大学做过讲座《读高层次的书才能做高层次的人》。人的阅读分6个层次。第一档次的阅读叫做刺激,比如武打小说,黄色小说,满足人的动物本性;第二档次的阅读叫做消遣,主要用处就是消磨时光;第三档次的阅读叫做信息,满足即时需要,特点是稍纵即逝;第四档次的阅读叫做知识;第五档次的阅读是思想;第六档次的阅读是审美。只有兼具思想和审美的读物,才是最高级的,是人们应该读的经典。

中国古代散文家有一个好传统,就是和政治结合,除少数专业作家外,好的文章家都是政治家、思想家。比如,韩愈、范仲淹、王安石,他们有政治实践,同时又将自己的思想写进文章。政治家、思想家写的文章有骨头,我把它叫做中国文章的脊梁骨。我建议,要多读一些政治家、思想家的文章,能帮助人接地气,强骨气,更理性。我曾经编过一本书《影响中国历史的十篇政治美文》,2012年由人民大学出版社出版,已多次重印。所选的文章都要符合两个标准,一是它当时提出了一个思想,并且现在还在使用;二是文中的词汇或句子是首创,并进入汉语辞典、语典,现在也还在使用。这个标准是很苛刻的,无论思想还是语言,必须是独家首创,虽过了千百年仍有生命力。这就是经典,可以做范本。这10篇是贾谊的《过秦论》、司马迁的《报任安书》、诸葛亮的《出师表》、陶渊明的《桃花源记》、魏征的《谏太宗十思疏》、范仲淹的《岳阳楼记》、文天祥的《正气歌序》、林觉民的《与妻书》、梁启超的《少年中国说》和毛泽东的《为人民服务》。这些文章都是用血和泪写成的。不知多少改朝换代、人事兴替、血流成河、硝烟战火、经验教训才凝成一篇文章。

“文化,是一个地方最大的资本”

记者:第一次来到夏津,这里给您留下了什么样的印象?

梁衡:这次,可以说我是被古桑树吸引而来。第一次来,这个地方给我的感觉很好。

近5年来,我开了一个新学科,叫“人文森林学”,研究人和树的文化关系、树的历史故事。名木、古树是从年龄上说的,把树和文化的东西联系起来我把它叫做“人文古树”。现在已经写了22棵了,这次来夏津也是主要为这个目的。

树上有很多人文的东西需要我们挖掘。比如,清朝时这里有一个地方官叫朱国祥,他是朝中官员被贬到这个地方来的,来后提出来要植树治沙,为老百姓办了件好事。通过这个故事把当时官吏的勤政文化挖掘出来,让我非常感动。我的新书《树梢上的中国》即将出版,如果可能,我也会把夏津的古树写进去。

记者:您对夏津的发展有什么样的建议?

梁衡:现在很多地方不注重挖掘当地的历史文化,常停留在民间传说上。一棵古树、一片古树林(比如夏津的这些古桑树)应该从两个维度寻求它的价值。纵向来看,它是历史的里程碑,黄沙变桑田;横向来看,它是一个地方的地标,1600年的老桑树,全国少有。上次我去江苏宿迁,那里是项羽的故乡,项羽曾亲手栽过一棵树,现在围绕这一棵树,打造成一座旅游城,这是比较成功的案例。夏津现在发展旅游,要努力挖掘当地的文化。山水可以重复,但是文化不能重复,要找到自己独特之处。以文化搭台,唱出来的“戏”才精彩。

德州日报新媒体出品

编辑|高红岩

审核|张晓航 终审|朱代军