读季羡林先生《病榻杂记》有感

□王立新

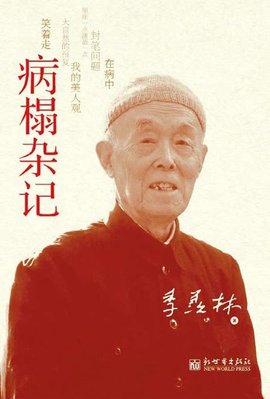

最近,偶然翻到季羡林先生二十多年前写的《病榻杂记》,书中那些朴实又诙谐的文章标题一下子就吸引了我。于是,我花了两三天时间,一口气认真读完,感触颇深。这本书是季老先生九十多岁生病住院期间所写的一系列杂感的合集,内容丰富生动。有回忆小学、中学、少年生活的篇章,有缅怀父母、老师、亲友往事的文字,不过更多的是他对社会公德、思想道德、价值观、生死观等的人生感悟。其文笔朴实真挚、风趣幽默且乐观豁达,让人读来回味无穷。季老是几十年来享誉海内外的国学家,也是著名的语言学家、翻译家,素有“国宝”之称。但在这本书里,老人家连续写下《辞“国学大师”》《辞“学界泰斗”》《辞“国宝”》三篇“辞”文,反倒更彰显出先生无比谦逊的大家风范。

对我而言,心灵冲击较大的是本书《老年十忌》一文,季老在文中阐述了自己对九十多年人生的深刻见解,并诚恳地劝诫老年朋友,比如忌说话太多、思想僵化、无所事事、自我封闭、倚老卖老、愤世嫉俗等。实际上,我觉得这些观点,并非只对老年人有借鉴意义,所有人都应以此自省自励。

近些年来,在组织开展有关学习教育并进行对照检查时,有不少年龄较大的同志坦言,随着年龄增长,不自觉地产生了“船到码头车到站”的消极思想,进取意识、担当精神、拼搏劲头都有所下降。说实话,随着距离退休进入“倒计时”,我不得不承认,自己也常常冒出这种念头,且在某些情况下也会进行上述自我“剖析”。所以,与季羡林先生活到老、学到老、思考到老、工作到老的一生相比,我深感“汗颜”,确实根本没有资格“言老”。

年纪逐渐老去是不可抗拒的自然规律,但我们可以以季羡林先生为榜样。要坚持学习,摒弃“年过五十不学艺”的传统消极观念,不断学习新知识、新事物,确保在日新月异的时代变迁中不落伍;要坚持思考,对不断变化的新时代保持敏感性,努力克服思维惰性,多观察、多思考、多交流,让我们的脑子始终保持灵性,这也能有效预防老年痴呆;要坚持做事,尽管年龄大了,不能再像年轻人那样担当重任、冲锋陷阵,但也不应混日子、无所事事,而应积极做好力所能及的事。此外,还要坚持运动,可以根据个人兴趣和身体状况,选择适合自己的一两项健身运动项目,坚持每天保持必要的运动量,努力保持健康的体魄。

德州日报新媒体出品

编辑|李玉友

审核|冯光华 终审|尹滨