今年是德州市京剧团建团80周年。德州市京剧团成立于1945年8月,是全省乃至全国最早建团的艺术院团之一。历史成就了德州市京剧团,剧团也为历史留下了美好的记忆和光彩的一页。

80年来,德州市京剧团牢记自身使命,宣传党的主张,排新戏、排好戏,服务社会,净化人心。剧团经历了战争年代的洗礼和考验,不畏艰险,以大无畏的精神和英雄气概震慑一切反动分子;经历了十数次的变革和变动,始终服从命令,顾全大局,无怨无悔。剧团培养和造就了一代又一代、一批又一批优秀京剧演员,为京剧艺术的发展作出很大贡献。

1944年11月,八路军冀南军区第六军分区根据上级指示,加大力度宣传我党我军政策,从民间招募十几名演职人员,组建起一支小演出队(当时称为“小戏班子”),利用快板书、京剧、梆子腔、四根弦等多种形式,到农村、街口、小巷进行宣传演出。

1945年7月24日解放武城后,“小戏班子”即刻在城内大街小巷和村镇张贴告示和大字标语,用京剧、梆子腔、大鼓书宣唱我党我军政策,为尽快打开局面起到了积极作用。随后紧接着与部队一起开赴夏津,并在夏津以西老车站附近驻扎。此时演员队伍进一步扩大,首要任务是协同八路军战士包围夏津县城,修工事挖战壕,用喊话筒向城内日伪喊话,进行政治攻心,瓦解敌人。演职员们作为后备兵员,时刻准备参加战斗。

1945年攻克恩县后剧社给八路军战土和老百姓演出

解放夏津前夕,“小戏班子”由于人数增多,经冀南军区领导批准,于1945年8月15日迅速成立了剧团,并定名为“光明剧社”,顾名思义是迎接胜利曙光的意思。

光明剧社有演职人员 40 至 60 人,每年平均演出三四百场,除了完成政治宣传任务,也进行一些营业性演出,形式为京剧、梆子、歌剧、四根弦“四下锅”,也叫“下大锅”(“大锅菜”)。剧社实行部队供给制,薪饷是小米,配发灰军装,并配有枪支,指导员、社长配有撸子(即小手枪),还有7至10支大枪(即步枪),属汉阳造,三八大盖。剧社有 4 个货栈 :夏津、郑口、临清、南宫(冀南军区司令部所在地)。交通工具是3辆马车,骡马3至5匹,不够用时临时租用老乡牛车。出发演出时,演员家属跟着一起走。舞台照明基本是马灯、提灯,后来条件有所改善,改为汽灯。

光明剧社是一个在战火中成长的剧团。1946年,土匪、杂顽、国民党潜伏特务还十分猖獗,剧社演员演戏时要保持高度警戒,和八路军战士轮流站岗,时常遇到戏刚演一半,土匪、杂顽就来袭扰,全体演职人员顾不得卸妆,立即脱下戏装,抄起步枪,拿起演出用的刀枪把子,捡起砖头瓦块就投入战斗。1946 年,剧社在夏津县刘宪庄演出时,就遇到小股土匪袭扰,观众惊慌失措,社长田武仲(艺名“筱武仲”)大喊一声“抄家伙”,全体演职员拿起刀枪把子,抄起步枪,准备狠狠地教训他们,这时民兵和分区武装人员及时赶到,土匪见状仓皇逃窜,被当地百姓传为佳话,盛传“‘筱武仲’一个筋斗翻出十几米远,吓跑了‘老缺’(百姓管土匪叫‘老缺’)”。剧社演职人员面对敌人无所畏惧,个个是钢铁战士,是可歌可泣的英雄,没有辜负“光明剧社”这个名字,为防范国民党反动派和地方残余窜犯,为巩固运东抗日根据地发挥了积极作用,多次得到地委、专署、分区领导的表彰和表扬。

光明剧社也是一个守纪爱民的剧团。无论是进县城还是到农村演出,总是帮助老百姓打扫卫生,还把舞台周边的卫生也打扫得干干净净。晚上演出散戏很晚,为了不扰民,马铃不响,鞭子不抽,不大声喧哗,悄悄地离开。遇到农忙时就帮助老百姓干农活,甚至把戏送到田间地头,给农民朋友清唱一段,让看不上戏的农民朋友也享受到看戏的快乐,而且这种好的传统延续了好几十年。

剧社成立之初,肩负着两项任务,一是政治宣传,二是演出。1945 年11月,冀南边区形势依然十分严峻。日本帝国主义刚投降不久,济南、德州被国民党军队所占据,长期盘踞在高唐、恩县、夏津一带的十余股土匪、恶霸、还乡团互相勾结,造谣生事,蛊惑人心,并进行暗杀破坏等恐怖活动。针对当时形势,根据上级指示,剧社当即排练演出了《兄妹开荒》《逃出阎王殿》《血泪仇》《美蒋合作所》《招待所》等京剧和梆子戏,由田武仲、李淑惠、陈素云、赵凤岭、孙辛甫、刘灵芝担纲主演,演遍了抗日根据地高唐、恩县、夏津、武城、清河、平原、故城七县。

1945 年 12 月,恩县人民政府召开公判大会,将原伪县长王化三及其子王桂华以及个别恶霸同处死刑。剧社接到指示,前去助兴演出三天,社长田武仲(艺名“筱武仲”)主演了《闹天宫》等戏,老百姓看后直呼过瘾,并高喊“筱武仲再来一个”。《减租和生产是保卫解放区的两件大事》的指示发出后,运东根据地迅速开展减租减息运动,剧社演出了《逃出阎王殿》《兄妹开荒》《白毛女》《血泪仇》等戏。演出过程中还闹了一个笑话,社长田武仲在演出《白毛女》时饰演恶霸地主黄世仁,因演得太真实,台下观众往他身上扔砖头、鞋子,下场后还往他身上扬土。随着减租减息运动的深入,解放区经济实力大大增长,保证了革命战争的胜利。

1978年德州地区京剧团向中国京剧院学习演出《红灯照》

1946年群众性反特大围剿行动开展,恩县、高唐、平原、武城等县大批国民党潜伏特务纷纷落网,大批武器和交通工具被缴获,同时对残害革命干部和群众的土匪进行围剿。随之剧社连夜编排出了《让敌特无处藏身》,由孙辛甫和傅重阳担任主演,迅速到部队和老百姓中间进行演出,有时加场演出到凌晨两点多钟。

1946 年秋,夏津县人民政府在东李官屯召开公判大会,剧社前去助兴演出,由陈素云、李淑惠、刘灵芝主演了梆子戏《大登殿》《三哭殿》、京剧小武戏、自编小活报剧,并深入到农村贫穷农民家中清唱小段,起到明显的宣传效果。老百姓称赞剧社是庄户剧团,是老百姓自己的剧团,之后“庄户剧团”这个称号传颂了好几十年。

1946 年 6 月,国民党撕毁停战协定,大举进攻解放区。剧社配合形势发展需要,积极巡演于运东各县以及一分区的南宫、临清等地和农村,每到一地都深受老百姓欢迎。

1946 年 11 月,剧社奉命到临清光明舞台演出《美蒋合作所》,台下观看演出的有美方代表、国民党代表和共产党代表,史称“三方协调小组”。此剧充分揭露了美蒋破坏停战协定的丑恶阴谋,剧社演员表演得真实感人,台下观众掌声不断,美方代表、国民党代表尴尬万分,中途就退出了剧场。此后剧社又编排演出了《参军光荣打败蒋秃头》,把戏送到大街、村头,并迅速掀起参军热潮,人们奔赴前线参加自卫反击战,广大翻身农民踊跃交军粮,妇女夜以继日地织军布、做军鞋,保证部队后勤供应,涌现出许多可歌可泣的英雄事迹。

在战争年代,光明剧社每到一处都要向毛主席、朱总司令宣誓:“哪里需要就往哪里去”,演戏上前线我们样样都行,绝不落后。那时憋着一股劲——我们是人民演员,是战士,在生死面前人人是条汉子,以实际行动打破人们对旧时代艺人的质疑。这就是光明剧社精神。

1949年8月,夏津二地委、二专署、二分区合并到衡水,统称衡水地委、专署、军分区,光明剧社改称衡水专署光明剧社,由部队转归地方。1952年,由于行政区的重新划分,光明剧社奉调德州改称德州专署实验京剧二团,彻底结束“四下锅”的演出模式,许多梆子演员分别到了河北省和北京市的梆子剧院团。

1956年剧团奉调聊城,改称聊城专区京剧团。1961年德州地区划归山东省,剧团又根据需要奉调德州,成为德州地区京剧团,是全省四大国营院团之一,也是唯一的地市级国营剧团。1970年,剧团奉命调往济南,成为山东省京剧团。1971年剧团奉命调回德州,成为德州地区京剧团。1995年德州撤地建市,德州地区京剧团改称德州市京剧团。2012年8月,撤销德州市京剧团,建立德州市京剧艺术研究院。2021年4月,撤销德州市京剧艺术研究院,成立德州市文化艺术中心。2022年5月,撤销德州市文化艺术中心,恢复德州市京剧团。

1987年德州地区京剧团与袁世海、杜近芳先生合影

在德州市京剧团的历史上,曾有一批出色的京剧表演艺术家,以精湛的技艺为人民服务,同时为培养京剧人才作出了卓越贡献。

田武仲,艺名“筱武仲”,应工武生。田武仲功底深厚,尤其是他的武戏和把子功,形成了自己的风格和特点,在山东、河北一带很有影响力,是剧团武戏的开拓者和奠基人,代表剧目有《斩颜良》《金钱豹》《闹天宫》《水帘洞》等。

李淑惠,著名河北梆子表演艺术家。李淑惠幼年拜季金亭为师,并受师姐金宝环影响,初学老生,后改花旦、刀马旦、青衣。1944年加入剧社。上世纪五六十年代是李淑惠的艺术高峰时期,其表演艺术和演唱技巧都形成了独特风格,到各地演出艺惊四座,被誉为“铁嗓金喉”,经常演出的剧目有《双锁山》《七星庙》《小女婿》《赵氏孤儿》《秦香莲》《二堂舍子》《三击掌》《断桥》《王宝钏》等。

李桂云,京梆子奠基人。李桂云12岁学戏,先后师从杜元庆、张吉祥学梆子青衣、花旦,并得到梆子名家崔灵芝的指教,深受北京梆子名家王莹仙(艺名“金刚钻”)京腔京韵影响,形成了独特的京梆风格。而后又曾拜梅兰芳为师,在京、津、沪和京剧演员同台演出,因而她的吐字行腔以及化装、身段、表演均受京剧影响。李桂云唱念做舞精美规范,又不失本剧种的特点,功绩显著,代表作《蝴蝶杯》被长春电影制片厂拍成电影。

李和曾,应工老生。李和曾9岁考入中华戏曲专科学校,初学刀马旦、武生,并为程砚秋配演娃娃生。变声后嗓音洪亮,且声调高,改学老生,为在校执教的高庆奎所器重,学会了《逍遥津》《辕门斩子》《斩黄袍》《斩马谡》《碰碑》等高派代表剧目。1945年到冀南根据地,加入民主剧团。1947年参加光明剧社,年底与从延安来到冀南的延安平剧研究院的部分演职人员合并,成立了华北平剧研究院。

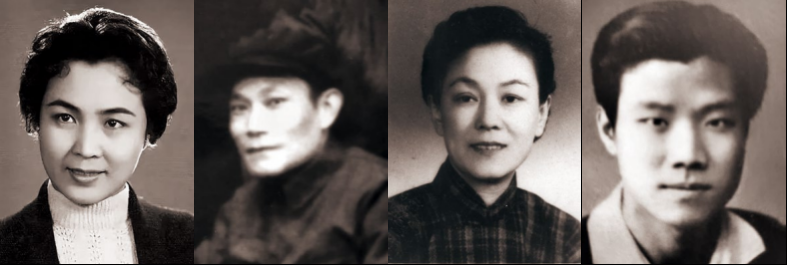

从左至右:田武仲、李淑惠、李桂云、李和曾

李忆兰,著名评剧表演艺术家。李忆兰从小跟随母亲李桂云学戏、演戏,常扮演娃娃生角色。15岁师从万宝坤、朱永祥学京剧,工青衣、花旦,很快学会《御碑亭》《宝莲灯》《玉堂春》等戏,演出受到好评。1945年参加冀南军区夏津第二军分区光明剧社。1947年同丈夫李和曾一起参加华北平剧研究院,结合现实生活演出了《光荣花》《四劝》《求雨》《两锭银子》等现代戏,受到广大观众热烈欢迎。

杨宝童,又名杨俊英,应工老生。杨宝童7岁学戏,师从北京富连成科班阎喜林,以娃娃生、青衣、花旦开蒙,10岁起开始学习老生。16岁出科后去东北搭班和前辈京剧名家王汇川同台演戏,深受赏识,得其亲自指教。杨宝童唱、念、做俱佳,他学谭,爱好言,喜欢外江,又尊崇麒老牌(实际是受王汇川影响),代表剧目有《薛刚反朝》《追韩信》《扫松下书》《乌龙院》《白蟒台》《天雷报》《奇冤报》《八义图》《大·探·二》《失·空·斩》等。

赵啸澜,应工青衣,曾任聊城专区京剧团副团长。赵啸澜自幼跟随王瑶卿学戏,13岁拜尚小云为师。她天资聪慧,悟性极高,被东北各界誉为“女尚小云”。抗日战争时期,赵啸澜拒绝为日伪演出,脱离舞台,赋闲在家。1952年去上海和周信芳合作演出,上海各界称为“珠联璧合”。

田富振,应工武生。田富振7岁入山东乐陵富连成科班学艺,解放东北后加入东北军区军工部京剧团,并拜北京富连成科班王连平为师。田富振的悟性极高,善于取众家之长补自己之短。他演出的《挑华车》《长坂坡》以宗杨(小楼)派为主,又有厉慧良和高盛麟的玩意儿。所演的《三岔口》《闹天宫》《水帘洞》,以尊李(少春)派为主,又有自己的东西。主演的《蜈蚣岭》《武松打店》,则采用了高盛麟的亮相技巧,大弓箭步拄刀仰脸斜看,彰显了人物的威武。

崔少卿,应工青衣。崔少卿7岁登台,随团辗转重庆演出日间“娃娃场”,有“七岁红”的艺,16岁以前几乎走遍了长江以南的各大城市。1954年7月,崔少卿、樊元吉夫妇调入德州专署实验京剧团,崔少卿与赵啸澜、杨宝童等京剧名家齐名,成为剧团的“六大名角”之一。崔少卿的拿手绝活是反串,这得益于她拜过的两位师父。1940 年崔少卿8岁时拜艺名“黑牡丹”的关丽卿为师,习得了程派的表演方式。1962年崔少卿又拜尚小云为师,提高了艺术造诣,使她的戏路更宽广,形成了自己独有的风格。

王文娟,应工武旦。1954年参加德州专署实验京剧团,代表剧目有《红娘》《铁弓缘》《穆桂英大破天门阵》《勘玉钏》《三打陶三春》等。她主演的《红灯记》之铁梅,当时是京剧团的一绝。20世纪80年代初,德州地区京剧团邀请著名京剧表演艺术家杜近芳来德州合作演出,已退休的王文娟给杜近芳做配角,得到杜近芳的高度评价。由于王文娟表演精湛,在众多崇拜者中流传着一句“三年不吃饭,也看王文娟”。

从左至右:李忆兰、杨宝童、赵啸澜、高少亭

李文华,应工架子花脸、武花脸。李文华8岁入天津稽古社科班学戏,师从韩富信、陈富康、李兰亭、叶德凤等老师,又得到京剧界前辈尚和玉、程永龙等的教导。从艺几十年,李文华先后在《芦花荡》中饰演张飞,《白门楼》中饰演曹操,《闹龙宫》中饰演龙王,《破天门》中饰演萧天佐,《李慧娘》中饰演贾似道,《智取威虎山》中饰演座山雕,一招一式非常好看,给人们留下了深刻的印象。

高少亭,应工文武老生。高少亭身材魁梧,扮相威武,精通吐字发音,宗余派、麒派、谭派、裘派、唐派等,在东北三省有“小麒麟童”“小唐韵笙”之称。在角色应工上,文武老生、铜锤花脸、架子花脸无所不能,有“美关羽”“鲁北第一红净”“山东裘盛戎”之美称。代表剧目有《秦香莲》《将相和》《野猪林》《灞桥挑袍》《过五关》《走麦城》《伐东吴》《追韩信》等。1963年应约参加德州地区京剧团,排练演出了《革命自有后来人》《白毛女》《黛诺》《江姐》《兵临城下》《女飞行员》等现代戏。

王秋华,应工花旦。王秋华嗓音洪亮,颇受观众欢迎和喜爱,代表剧目有《碧波仙子》《审头刺汤》《贺后骂殿》《三击掌》《二堂舍子》《春秋配》《红娘》《玉堂春》《望江亭》《白蛇传》《勘玉钏》《红灯记》《智取威虎山》《风雷渡》《就是他》《红灯照》等。

裴咏杰,应工老生。裴咏杰先后拜著名京剧表演艺术家小王虎辰、李师斌、赵麟童、周少麟为师,曾得到京剧名家赵松樵的传授,并向萧润增、董春柏、逯兴才、赵云鹤、陈鹤昆、刘泽民、徐鸿培、孙鹏麟等诸位名家学艺。2001年,裴咏杰凭借在《古城会》《弦高献牛》和《乌龙院》等剧目中的精彩表演夺得中国戏剧梅花奖。1985年调入德州地区京剧团。1997年调至吉林省京剧院,后任副院长。2012年调至湖北省京剧院,任副院长。

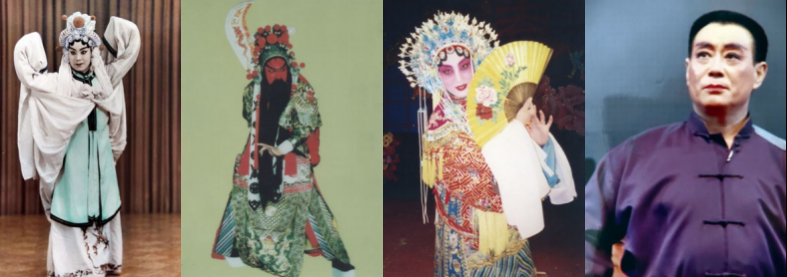

从左至右:《白蛇传》王秋华饰白素贞、《古城会》裴咏杰饰关羽、《贵妃醉酒》徐桂华饰杨玉环、《时传祥》董志强饰时传祥

徐桂华,应工青衣,曾任德州地区京剧团副团长。徐桂华1970年参加山东省京剧团,1971年随团调德州地区京剧团。1987年拜著名京剧表演艺术家杜近芳为师,艺术更加成熟,在山东、河北具有一定的影响力。多年来曾与袁世海、杜近芳、冯志孝、王晶华、童祥苓、张南云等名家同台合作演出,得到很高的评价和鼓励,代表剧目有《玉堂春》《凤还巢》《四郎探母》《白蛇传》《秦香莲》《穆桂英挂帅》《霸王别姬》《三娘教子》《大·探·二》《二堂舍子》等。

董志强,应工文武老生,曾任德州地区京剧团副团长、书记、团长。董志强1970年参加山东省京剧团,1971年随团调德州地区京剧团。董志强进团后在老师的传授下演出了《智取威虎山》《沙家浜》《红灯记》《杜鹃山》《三岔口》《英雄义》《武松打店》《白水滩》《盘肠战》《挑华车》《收秦明》《花蝴蝶》《嘉兴府》《宏碧缘》《大·探·二》《失·空·斩》《红鬃烈马》《白蛇传》《四郎探母》《文昭关》等戏。在德州市京剧团近年演出的《武大郎正传》《东方朔》《时传祥》《村庄里的都市》等剧中扮演了主要角色,在山东省有一定影响力。

忆及往昔,从光明剧社到德州市京剧团,历经八十年,剧团始终以服从命令为宗旨,服务国家,服务人民。如今德州市京剧团正传承着光明剧社精神,遵照市文化和旅游局的指示安排,继续以更好的艺术服务于人民群众。

作者系德州市京剧团原团长 王维峰

德州日报新媒体出品

编辑|马乐

审核|王秀青 终审|杨德林