8月21日晚上7点,晚霞渐隐,星辉初洒,乐陵市铁营镇铁营新村金蝉养殖基地依旧一派忙碌,省派第一书记殷会忠正与基地负责人张洪刚商讨基地扩建与苗木培育计划。距离两年派驻时限仅剩几个月,殷会忠总想再为村里多办几件实事。

自2024年驻村以来,包括殷会忠在内,省生态环境厅的5位派驻第一书记,带着“帮到点上、扶到根上”的初心,扎根铁营镇5个行政村,既帮村里发展金蝉养殖、水蛭养殖、皇尊蜜梨种植等特色产业,又争取专项资金推进水生态修复;既修道路、装路灯,又改善排水系统……如今,5个行政村全部旧貌换新颜,处处透着生机与活力。

先调研再施策 强党建固根基

8月21日清晨,铁营镇政府3楼会议室的门刚开,殷会忠就拎着装满材料的帆布包走了进来,里面装着5个村的待办清单。没过多久,第一书记吴新生、韩言柱、宋永超、郭洁也陆续到齐,桌上很快摆开了笔记本、驻村日志和村情地图——这是他们驻村以来无数次碰头会中的一场,既要复盘过去一年多“哪些事干成了”,更要敲定最后几个月“还有哪些事要抓紧办”。

“桑坊村的党员活动室还得再完善,下次跟文旅局对接时问问能不能争取点书架和书籍”“大白张村的年轻党员培养得差不多了,下一步可以让他们参与产业项目管理”……你一言我一语间,重点任务被逐条记在笔记本上。而让他们每次聊起都格外感慨的,始终是第一次碰头会的场景。

那是2024年1月18日清晨,天还飘着小雪,5位第一书记驱车赶到铁营镇。跟镇里干部开完座谈会,他们顾不上休息,就挤在临时办公室的小桌旁开起了会。吴新生拿出村情图,上面标着5个村的位置和初步了解的情况;宋永超翻着调研提纲,把“产业薄弱”“党员老龄化”等问题一一圈出来。“不能各管各的村,得抱团干,资源共享、难题共解!”工作思路终于敲定下来。

随即,“集中调研月”正式启动。每天清晨6点多,5人就分头往村里跑——殷会忠去铁营新村、吴新生紧盯桑庄新村、韩言柱负责陆祥居村、宋永超深入兴隆新村、郭洁常驻郑庙新村,他们走街串巷,看排水沟堵不堵、路灯亮不亮,听老人说“村里最缺啥”,跟村“两委”干部聊党组织建设的难点。一个月下来,5人累计调研农村基层党组织10个、对接职能部门19个、走访群众1800余人次。

基于调研结果,他们为每个村量身定制《任职规划》和《年度工作计划》,尤其对100万元第一书记衔接资金,更是反复琢磨:“桑庄新村路不好,得先留一部分修路”“铁营新村要发展金蝉养殖,资金得向产业倾斜”“陆祥居村老人多,得建个休闲广场”。他们还细化出《帮扶资金使用计划》,明确“每笔钱怎么花、花在哪、谁监督”,甚至连采购建材的型号、价格对比都列得清清楚楚,确保资金用在“刀刃上”。

调研越深入,5人越坚定一个想法:“乡村要振兴,党组织必须先强起来。”有次碰头会,郭洁拿出自己的驻村日志,翻开其中一页,上面记着“村里党员平均年龄62岁,35岁以下党员只有2人”。

“党员队伍老龄化,村里发展没后劲。”吴新生接过话茬,提议把“培养年轻党员”作为党建重点。

每月的主题党日,他们会提前准备学习材料,带着党员学政策、议村务;“三会一课”上,会结合村里的产业项目让党员提建议。他们主动对接乐陵市委组织部,争取到“抓党建促乡村振兴”专题培训名额,还带着村“两委”干部去邻县的先进村“取经”。看到村里的年轻小伙王磊踏实肯干,宋永超就经常找他聊政策、讲发展,鼓励他向党组织靠拢;返乡青年张华强想搞电商助农,郭洁帮他对接资源,还推荐他参加入党积极分子培训。近两年来,5个村累计培养入党积极分子36名、发展预备党员20名、储备后备人才10名,越来越多的年轻人成了基层党组织的“新鲜血液”。

“基层党组织就像‘主心骨’,只要把‘主心骨’立起来,村民就能拧成一股绳,再难的事也能办成。”曾在铁营镇工作8年的吴新生,对基层工作有着深刻的认识。

兴产业促增收 壮集体富村民

8月16日晚,强暴雨来得猝不及防——狂风卷着豆大的雨点砸在窗户上,发出“噼里啪啦”的声响。殷会忠在宿舍里坐不住,隔一会儿就往窗外望:“苗木基地的黄青半柳刚栽没多久,经不起这么折腾!”

次日天还没亮,殷会忠就拎着铁锹往门外冲,吴新生、韩言柱、宋永超、郭洁也不约而同地赶来,5人踩着没过脚踝的积水匆匆往基地赶。远远望去,原本整齐的苗木倒了一片,有的连根拔起,有的枝条被折断。他们小心翼翼地把歪倒的黄青半柳扶直,一点儿点儿把冲散的泥土重新培在树根周围。党员干部和附近村民也赶来帮忙,大家在泥地里忙活了两个多小时,身后的苗木重新挺直了腰杆,在晨光里透着生机。

“产业兴旺,才能让村民的腰包真正鼓起来。”驻村第一天,5位第一书记就把这句话记在了心里。为了找到适合村里的产业路子,他们带着5个村的“两委”干部专程赴浙江学习“千万工程”经验。学习回来的路上,大家就凑在一起讨论:“浙江的村能发展好,关键是找准了自身优势。咱们这儿盐碱地多、闲置坑塘多,得往这上面想办法。”经过一次次座谈、一次次实地查看,他们最终确定了“皇尊蜜梨、箱包制作、光伏牧业、金蝉养殖”四大产业方向——蜜梨能利用闲置坑塘,箱包加工适合留守妇女,光伏牧业能盘活盐碱地,金蝉养殖则能带动苗木种植,每个产业都精准对接村里的资源和需求。

“你看这片坑塘,以前荒着的时候,里面全是杂草,现在种上皇尊蜜梨,成了村里的‘聚宝盆’!”在大白张村的蜜梨园里,殷会忠指着挂满枝头的青梨,跟村支书张忠华聊起了当初的规划。刚开始种蜜梨时,张忠华还犯过愁:“这梨跟普通梨没啥不一样,能卖上价吗?”殷会忠拍着他的肩膀说:“咱们不能按普通梨卖,得打品牌、讲故事!”

为了给蜜梨“提身价”,他们可下了不少功夫:联系电信公司,在梨园里装了直播设备,邀请村里的种植能手当“主播”,对着镜头讲蜜梨的种植过程——“我们的梨不打农药,用的是有机肥,喝的是黄河水,咬一口脆甜多汁”。去年蜜梨成熟时,直播一场就卖出了5000多斤,还有外地客商专门开车来收购。

在第一书记们的“各显神通”下,更多产业在村里扎了根、开了花。殷会忠在考察时了解到河北白沟的箱包产业成熟,就主动对接当地企业,多次往返乐陵和白沟,谈合作、定模式,最终在村里建起了“共富工坊”。工坊里,40多名留守妇女正制作着精美箱包。

“以前在家只能带孩子、做家务,现在每天能赚一百来元,还不耽误照顾家,心里别提多踏实了!”村民李桂芝一边踩缝纫机,一边笑着说。

金蝉养殖基地的发展更是一波三折。刚开始建基地时,村民们心里没底:“养金蝉能赚钱吗?万一赔了咋办?”为了打消大家的顾虑,殷会忠和其他第一书记不仅请来了养殖专家上门指导,还带头参与管理,从种苗培育到日常养护,每一步都亲力亲为。投入100万元衔接资金建成的100亩养殖基地和200平方米繁育棚,采用“苗木培育+金蝉养殖”的模式——黄青半柳苗能卖钱,树下还能养金蝉,实现“一地双收”。前不久,5000棵黄青半柳苗销往湖南,单此一项就收入10万元;金蝉养殖也迎来好收成,年收益能达到100多万元,村民们看着账本,脸上都乐开了花。

办实事解民忧 美乡村暖民心

“您看这新刷的墙、新添的书桌,俩闺女现在写作业都劲头十足!”铁营新村村民孟凡平拉着殷会忠的手,声音里满是感激。

孟凡平早年打工受伤失去劳动能力,家里经济条件十分困难,两个女儿没有学习的独立房间和书桌。

殷会忠入户走访时,看到这场景心里很不是滋味,转头就四处对接资源,最终争取到1.3万元资金,为他家建起了“希望小屋”,还添置了书桌、台灯和书包等学习用品。

这样的暖心事儿,在5位第一书记驻村的日子里,一件接一件地发生。他们盯着村民的“急难愁盼”,把好事做到村民心坎上。

桑庄新村的变化很直观:主路两侧铺了1300平方米花砖,辛庄、张盘石村的街巷也都换上新花砖,走在上面不沾泥不打滑;桑庄中心街到省道的370米土路,变成了平整的水泥路,骑电动车出门再也不会颠得慌;300平方米的健身广场建起来,村民们饭后能跳跳广场舞、拉拉单杠。吴新生还对接水利局,为桑庄村和桑坊村各修了一座便民桥,前进沟南河堤也加固了,杜家村的自来水也改好了,村民打开水龙头,流出来的水清清爽爽。

以前陆祥居村高桥子街的排水沟又窄又堵,下雨天污水漫地;小寨村没个正经活动的地方,大王村晚上黑灯瞎火的。现在不一样了——100万元衔接资金投下去,高桥子街150米的排水沟修得整整齐齐,小寨村建起500平方米的休闲广场,小寨村和大王村街道46盏路灯亮起来,傍晚时分,老人孩子在广场上聊天、玩耍,热闹得很。

大王村之前浇地缺电,韩言柱到镇农开办对接,争取到乡村振兴专项基金,在村南建了农田电桩,“现在插电就能浇地,再也不用等半天了!”村民们说起这事,都忍不住点赞。

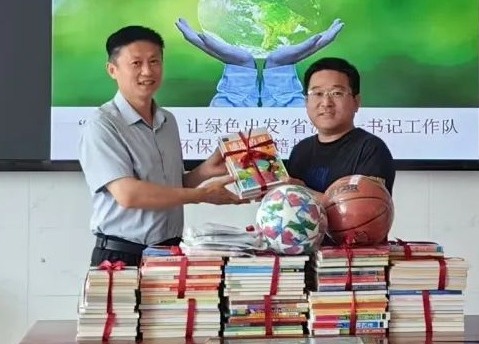

村里的文化生活也热闹起来。第一书记们帮着改了村规民约,红白事不铺张、邻里间互帮忙,乡风越来越正。宋永超对接文旅局,请来河北梆子剧团,唱的都是孝亲敬老的戏,村民搬着小马扎坐在广场上看,看得津津有味;农闲时放红色电影、讲农业种植技术,广场上挤满了人。

过节时,村里更热闹。春节第一书记们给老党员、困难户送面粉、食用油,儿童节给困难家庭的孩子送新书包,重阳节组织文艺演出,村里的大喇叭一喊,村民们都来凑热闹。国坊村的“我为乡亲做顿饭”活动特别受欢迎,第一书记们和志愿者一起买菜、做饭,30多位留守老人围坐在一起吃饭聊天,像一家人一样。“三八”妇女节时,请来乐陵市妇幼保健院的医生,给妇女、老人免费查体。

脚下是平整的路,头顶是明亮的灯,广场上有笑声,产业园里有丰收的盼头——这些看得见、摸得着的变化,都是5位第一书记一步一个脚印干出来的。他们用脚丈量村里的每一条路,用心听村民的每一句话,把“驻村一阵子、帮扶一辈子”的承诺,变成了村民日子里的实实在在的幸福。

德州日报新媒体出品

记者 | 石少军 通讯员|徐含笑

编辑|胥爱珍

审核|钟伟 终审|尹滨