出现健康问题无须长途奔波,在家门口就能及时解决,这是群众心之所向。近日,德州市卫健委印发《德州市深入推进紧密型县域医疗卫生共同体建设的实施方案》(以下简称县域医共体),力争年底前所有县(市)及陵城区基本建成布局合理、人财物统一管理、权责清晰、运行高效、分工协作、服务连续、信息共享的县域医共体,提升基层诊疗能力,让群众在家门口看好病。

自2020年,我市实施县域医共体建设,截至目前,全市16个县域医共体正在全面建设中,其中11家已经达到自评标准。根据“一县一策”全面深化建设的要求,我市陵城区、宁津县和武城县分别在远程诊断中心建设、优质资源下沉和慢病管理方面做出有益探索。

远程诊断

信息共享提质效

“右下肺阴影占位,建议CT复查。”1月4日,70岁的陵城区徽王庄镇官道孙杨集村村民孙大娘因咳嗽,到徽王庄镇官道孙卫生院拍胸片,数据通过平台传到20公里外的陵城区人民医院远程影像中心,放射科医生与多科室会诊后得出了结论。

武城县慢病管理中心进行慢阻肺筛查

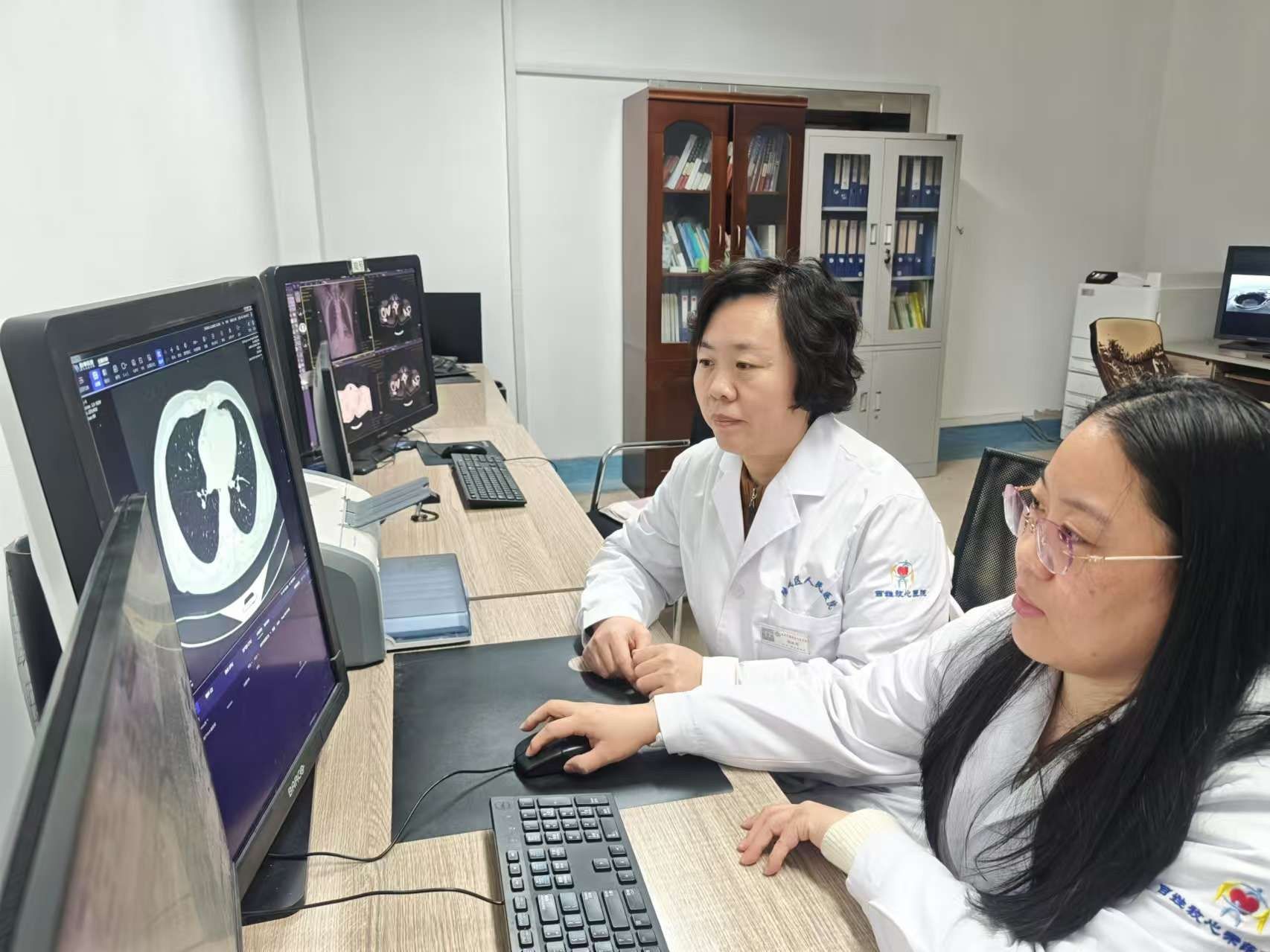

在这个远程影像中心,汇集了陵城区该领域高水平的医生,负责会诊所有乡镇卫生院的影像资料。此外,类似的中心,陵城区还建有临床检验中心、病理会诊中心、超声诊断中心以及远程心电诊断中心,有效解决了基层卫生院检验、影像、病理诊断等方面水平有限等问题。

“通过资源整合,5个中心技术共享。”陵城区卫健局副局长褚方圆介绍,陵城区人民医院、中医院与20家乡镇卫生院及474个村卫生室组建两个医共体,乡镇卫生院派医务人员跟岗学习、集中轮训,县级医院派骨干专家指导乡镇卫生院开展新技术、新项目。如今,5个远程诊断中心通过数据互通共享,实现了检查在基层、诊断在县级医院,切实解决了患者“多跑路”顽疾,基本实现“小病不出乡、大病不出县、康复回乡镇”的目标。

资源下沉

基层服务能力再提升

“幸亏当时诊断及时,转诊顺利,我父亲得到了有效救治,否则后果不堪设想。”1月2日,张先生一踏进宁津县大曹镇卫生院医生办公室的门,便握住郑学忠的手,不停地说着感谢的话。

前段时间,张先生的父亲出现头晕、说话不清等症状,听说县人民医院急诊科主治医师郑学忠在卫生院坐诊,便带着父亲来瞧瞧。经过检查和询问,郑学忠怀疑是脑卒中前兆,便立即联系了县人民医院,安排转诊。经过治疗,张先生症状已经消失。

陵城区人民医院远程影像中心医生审阅肺部CT

去年8月,郑学忠被委派到大曹镇卫生院担任业务院长。每周一至周五,他在这里坐诊。他还帮助卫生院创建了脑血管病门诊,让更多脑卒中患者能得到及时救治。

为加快提升基层医疗卫生服务能力,宁津县推进紧密型县域医共体建设,聚焦基层医疗卫生机构科室优势、群众就医需求,让优质医疗资源下沉基层,夯实卫生健康“网底”。开展“百名医护进乡村”活动,选派89名临床医师下沉基层,建立“名医基层工作站”12处,实现了基层医疗机构全覆盖,同时,累计共选派“业务院长”16名,助力基层强服务,把优质医疗资源带到老百姓身边。

慢病管理

推动基层首诊全面落地

武城县老城镇范庄村村民孙庆福(化名)今年75岁,因糖尿病需常年服药,外地的儿子想把他接到身边照料。

“你工作忙,不用总挂着我,人家把我照顾得很好。”孙庆福说的“人家”,是范庄村公共卫生责任医生李双洋。在他的照顾下,老人的血糖控制得很好。

宁津县人民医院组织专家团队到基层义诊

在武城县,慢病患者得到科学的监管和妥善照顾,得益于武城县医共体建设中慢病中心的成立。

“县级专家和临床医师加入慢病管理团队后,提升了服务能力和居民的认可度。”李双洋颇有感触。

通过县域医共体建设,武城县对全县的2400多名慢病患者实行统一管理,同时将慢病门诊下放到镇卫生院、“两病”(高血压、糖尿病)门诊下放到村卫生室,形成了“二级医院认定,一级医院报销”新机制,实现“一次就诊,一次报销”。开展“送医下乡、送药上门”,为重度精神疾病患者、失能和半失能的贫困群众送医送药上门。

借助慢病监测工作,积极推动基层首诊制度全面落地,目前,武城县基层医疗机构总诊疗人次占医共体诊疗人次总量80%以上。

德州日报新媒体出品

记者|唐志梅 滕璐 通讯员|高培静

编辑|邢仁宇

审核|滕璐 终审|李玉梅