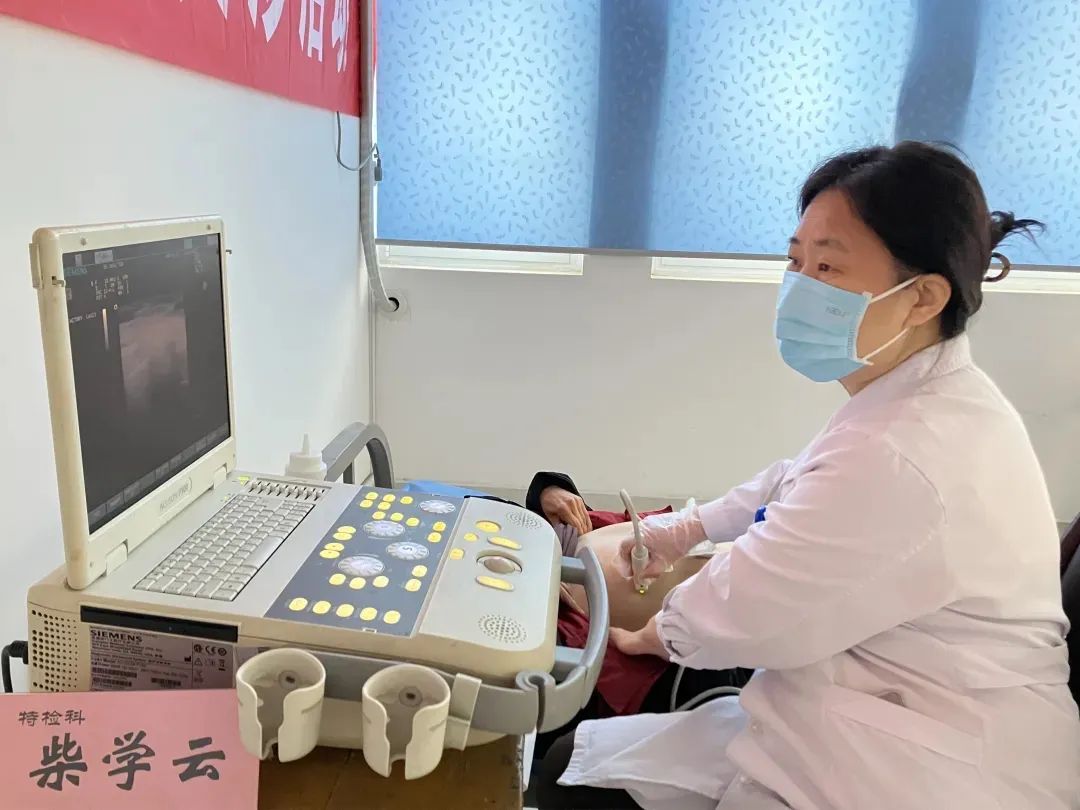

超声科的工作间总是光线昏暗,屏幕上跳动的黑白图像是我与患者之间最直接的对话。三十余载从医路,从最初只能辨认胆囊壁的毛糙与否,到如今在超声引导下精准穿刺病灶,我的双手始终与探头为伴,眼睛始终凝视着那些灰度交错的图像。学习,成为贯穿这段旅程的唯一信条。

成长路上最难忘的,是那些生死抉择的震颤时刻。初入杏林时,我对超声诊断充满敬畏。初见超声,那一滑而过的图像让我茫然,拿起探头的一刻,心里那深深的惶恐,第一次精准做出诊断时喜悦,依然就像在昨天。记得一次值班时,面对一位胸痛患者,患者浑身是汗,疼得厉害,家属焦虑期盼的眼神,让我也跟着紧张,嘴里安慰着患者及家属,手里探头迅速地滑动,屏幕上搏动的心脏图像让我手足无措,沉下心来,我认真调整探头角度:看到了主动脉起始处多出来一条索状回声,那一刻我豁然开朗,找到了患者问题所在,那是凶险的主动脉夹层!马上联系大夫,报危急值,分分秒秒与死神争夺时间,直到患者病情稳定,转危为安时,心里那份激动的雀跃,真是用语言无法表达。这种精准诊断带来的不是喜悦,而是对生命更深的敬畏。让我明白了超声不只是技术,更是对生命的解读。从此,我也学会了在技术之外,用怎样的眼神与语气与患者及家属交流。我开始疯狂学习,白天记录疑难病例,晚上对照解剖图谱研究,将正常与异常的声像差异刻进脑海。

穿刺引导技术的掌握,让我的职业迈入新阶段。记得第一次独立完成甲状腺结节细针穿刺,手心的汗水几乎让探头打滑。是患者的信任给了我勇气:“大夫,您尽管做,我相信您。”如今,这项技术已成为常规,但每次操作前,我仍会默念解剖位置,规划进针路线。学习新技术不是为了炫技,而是为了减少患者痛苦——这是我常对年轻医生说的话。

作为科主任和第六党支部支部书记,我坚持每天下班晚走,翻阅最新文献;每周主持疑难病例讨论,鼓励年轻医生大胆发言;每月开展新技术培训,从肌骨超声到弹性成像,到穿刺介入,我们科室始终走在前列,也形成了科室独特的技术优势。“让学习成为习惯”是我的微信签名,多年未曾改变,这不仅是我个人的信条,更成为全科的文化。看到年轻医生从生涩到娴熟,从依赖到独立,我仿佛看到当年的自己。

如今,我站在科室走廊前,那些学术会议、技术比武、下乡义诊的瞬间历历在目。从黑白图像到彩色多普勒,从诊断到治疗,超声医学的进步恰如我的成长轨迹。而始终不变的,是探头之下那颗永不停歇的求知心。医路漫漫,我愿继续做生命的解码者,用不断精进的技术与始终如初的仁心,描绘更多希望的图像。

专家介绍

柴学云 主任医师,德州市中医院特检科主任。熟悉腹部、心脏、浅表以及妇产系统超声诊断,尤其擅长肌骨超声诊断及治疗。

德州日报新媒体出品

通讯员|王琰 编辑|张丽娜

审核|滕璐 终审|李玉梅