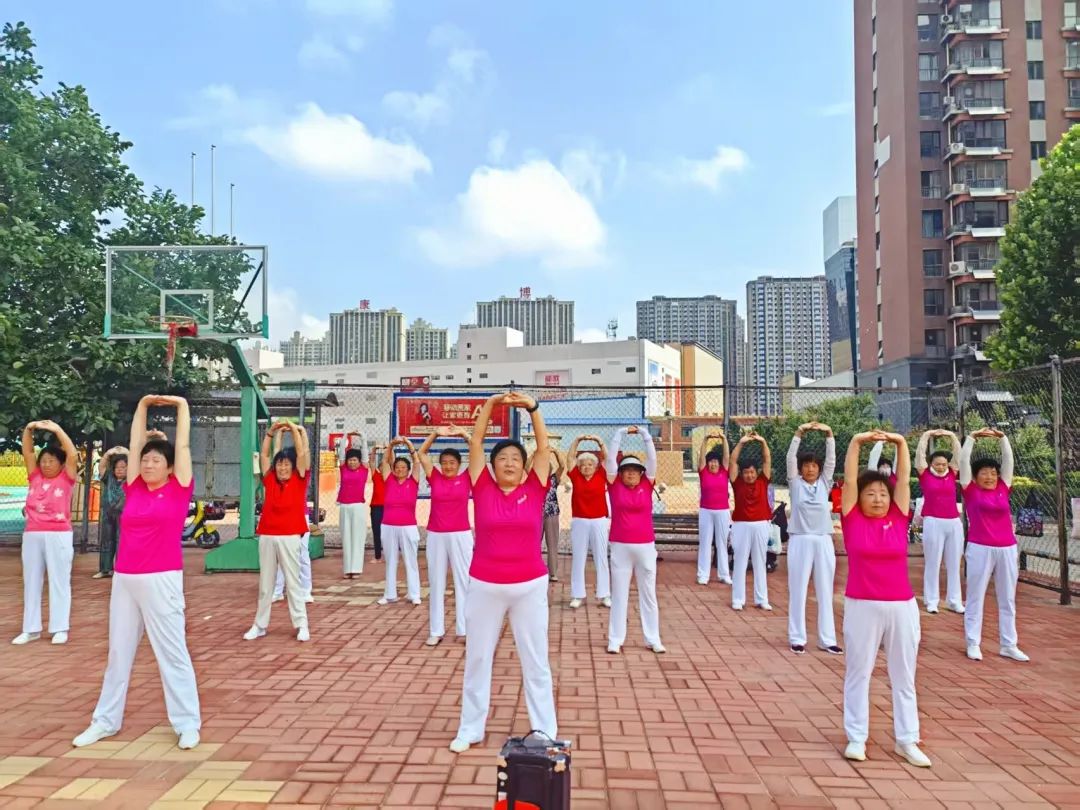

8月12日,悠扬的歌声在宋官屯街道十二里庄社区党群服务中心回荡:“青悠悠的那个岭,绿油油的那个山……”铿锵玫瑰秧歌舞蹈队的20余名队员,在队长张建凤的带领下,正为即将到来的街道广场舞大赛加紧排练。

今年63岁的张建凤站在队伍前列,舞步轻盈,充满活力。这位玫瑰公馆小区的居民,是大家眼中“爱唱爱跳闲不住”的热心人。10年前,她从济宁来到天衢新区帮忙带孙子。孩子上幼儿园后,闲下来的她萌生了新念头:“找点乐子,跳跳舞!”

然而,初来乍到,人生地不熟。“这么大的小区,怎么连支广场舞队都没有?”张建凤一打听才知,当时周边居民不多且来自各地,彼此不熟,文艺活动自然难成气候。

没有队伍?那就自己建!张建凤首先拉上几位熟识的邻居,一支迷你版广场舞队就此诞生。起初只是几个人的自娱自乐,渐渐吸引了好奇的居民加入。“没想到这一跳,就是9年。”张建凤看着日益壮大的队伍和队员们脸上的笑容,心里比蜜还甜。

队伍壮大了,新问题也随之而来。“老跳一种风格,有点腻了。”一次排练休息时,队员们的闲聊触动了张建凤。作为非专业出身的队长,如何满足大家提升的需求?她想到了社区。

找到十二里庄社区书记阎攀,难题迎刃而解。

“街道文化站有专业老师,帮你们申请指导!”阎攀的答复让张建凤吃了定心丸。很快,专业舞蹈老师走进社区,带来了“理论+实践”的系统教学。“这不仅提升了大家的舞艺,还教会了我们怎么教别人。”张建凤感慨道。当得知要代表街道参赛时,队员们的积极性更高了。

在街道文化站的支持下,舞蹈队获得了更多演出和比赛机会,积累了宝贵经验,队伍水平稳步提升。“现在人多了,冬天排练也不愁,社区党群服务中心就有舞蹈教室给我们用。”张建凤对社区提供的便利赞不绝口。

铿锵玫瑰舞蹈队的成长,是天衢新区培育基层文化力量的一个缩影。

“我们每年举办广场舞大赛,给队伍展示的舞台。”宋官屯街道文化站站长郭月月介绍,“更重要的是,我们选拔优秀骨干参加市、区培训,再请她们把所学带回社区,带动更多人。” 街道还注重特色发展,十二里庄的传统舞龙、明月社区的腰鼓队、江南水郡的民族舞、金鼎社区的古典舞,都形成了独特的文化品牌。

这种“骨干变种子”的培育模式成效显著。

今年,天衢新区从区、镇两级选拔推荐10名广场舞骨干参加市级培训。她们学成归来,将培训内容转化为区级教材,已开展专题培训5期,培训社区文艺骨干56人次。这些“种子”骨干,又带动组建了10支新的社区广场舞队伍,参与社区汇演等区级文化活动20余场,惠及居民超过2000人次。

广场舞的旋律,是社区居民幸福生活的和声。从天衢新区的实践看,当文艺骨干被赋予“播种”的能力,当社区提供成长的土壤,那些热爱生活、乐于分享的“张建凤”们,就能舞出多彩人生,更能在街坊邻里间播撒文化的种子,让基层文化的活力竞相迸发。

德州日报新媒体出品

记者|刘潇 通讯员|韩哲 编辑|赵鑫玲

审核|钟伟 终审|尹滨