初识刘春生,他眉目俊朗,自带山东人的热忱与笃实,话不多,却句句落在人心上。当时只知他从军营转业到地方工作,直到后来见他指尖常沾陶土的温润痕迹,才恍然读懂:他出生的沂南这片孕育了诸葛亮、王羲之的土地,早已将“触手成像”的灵气,化作基因般的热爱,融进了他的骨血里。

刘春生1972年出生于山东省临沂市沂南县,童年记忆里始终萦绕着两股沁心的香。一股是祖父做的精致的木工活和窑里的陶土腥甜,老人佝偻着脊背翻动陶坯,窑火在指缝间跳跃,竟将木刻玉兰映得似要挣脱木料束缚、绽出洁白瓣朵,连空气里都飘着“巧”的诗意;另一股是父亲书桌前的墨香——作为村里的老师,父亲提笔蘸墨,在宣纸上写下“认真”二字,笔锋顿落时的力道,像一颗种子,悄然在他心底扎下了“守正”的根。那时的他,总蹲在窑边看祖父施艺,或趴在书桌旁观父亲挥毫,小手不自觉地在地上捏着土块,未曾想,这两个寻常画面,早已为他的人生捏好了最初的轮廓:一边是匠心的灵秀,一边是做事的踏实。

泥香里的初寻:一场雨与一颗心的奔赴

泥塑是刘春生练书法时意外萌发的热爱。他笔下的字俊秀挺拔,指尖捏出的泥塑亦鲜活如生,一次偶然的机会接触天津泥人张的传神之作与无锡惠山泥人的温婉之态,更让他对泥塑技艺生出了“要追根寻源”的执念。恰逢居住的小区附近拆迁,听闻工地新挖的胶泥黏性醇厚、质地细腻,是捏塑的“天选之材”,他当即带上工具,怀着满心热望出了门。起初看工地的工人师傅因安全顾虑百般阻挠,他耐着性子解释对泥塑的热爱,才终于获准进入,偏巧天公不作美,一场雨骤然而至,他还不慎崴了脚踝。

雨丝细密,很快打湿了他的头发,脚下的土路变得泥泞湿滑,每走一步都需格外用力。他把外套紧紧裹在怀里护住工具,深一脚浅一脚地往工地深处赶,裤脚沾满泥点也全然不顾。到了工地,雨势渐急,挖掘机留下的土坑积了水,他趴在坑边细细探寻,终于在一处土坡下,瞥见了那层泛着温润光泽的胶泥——那正是他心心念念的“好料”。可刚蹲下用工具刨土,脚下一滑,整个人重重摔进泥水,脚踝传来一阵钻心的疼。他却顾不上揉按,撑着坑壁慢慢爬起来,指尖触到胶泥的那一刻,细腻的触感竟瞬间盖过了疼痛。

他小心翼翼地将十来斤胶泥一块块捧进编织袋,直到袋子沉甸甸地坠着希望,才抱着“宝贝”往家走。雨还在下,脚踝越肿越高,每走一步都像踩在针尖上,可他始终把泥包护在胸前,生怕雨水冲散了这份来之不易的“馈赠”。到家时,他浑身是泥,仿佛从泥里捞出来一般,却第一时间将胶泥倒在桌上,忍着脚踝的疼,一点点揉泥、塑形。那天的雨是冷的,脚踝是疼的,但掌心的泥是暖的,心底的光,更是滚烫的。

掌心的修行:以岁月为火,淬匠心之魂

脱下军装那天,刘春生将军功章轻轻放进抽屉,转身便抱回了一筐胶泥。单位的工作严谨而琐碎,却未曾磨掉他对陶土的执念,反而让他更懂“专注”二字的重量——他愈发珍惜与泥土相处的时光。他的工坊不大,仅容得下一张木桌与一盏台灯,可就是这方小天地,成了他与胶泥对话的秘境。台灯的暖光温柔地拢着他与胶泥,时间仿佛在这里慢了下来,慢到足够他摸清每一块泥土的“脾气”:何时该呵气增湿,何时该晾置减潮,用多大的力道能让泥塑显出身形,又用怎样的巧劲能让细节活起来。

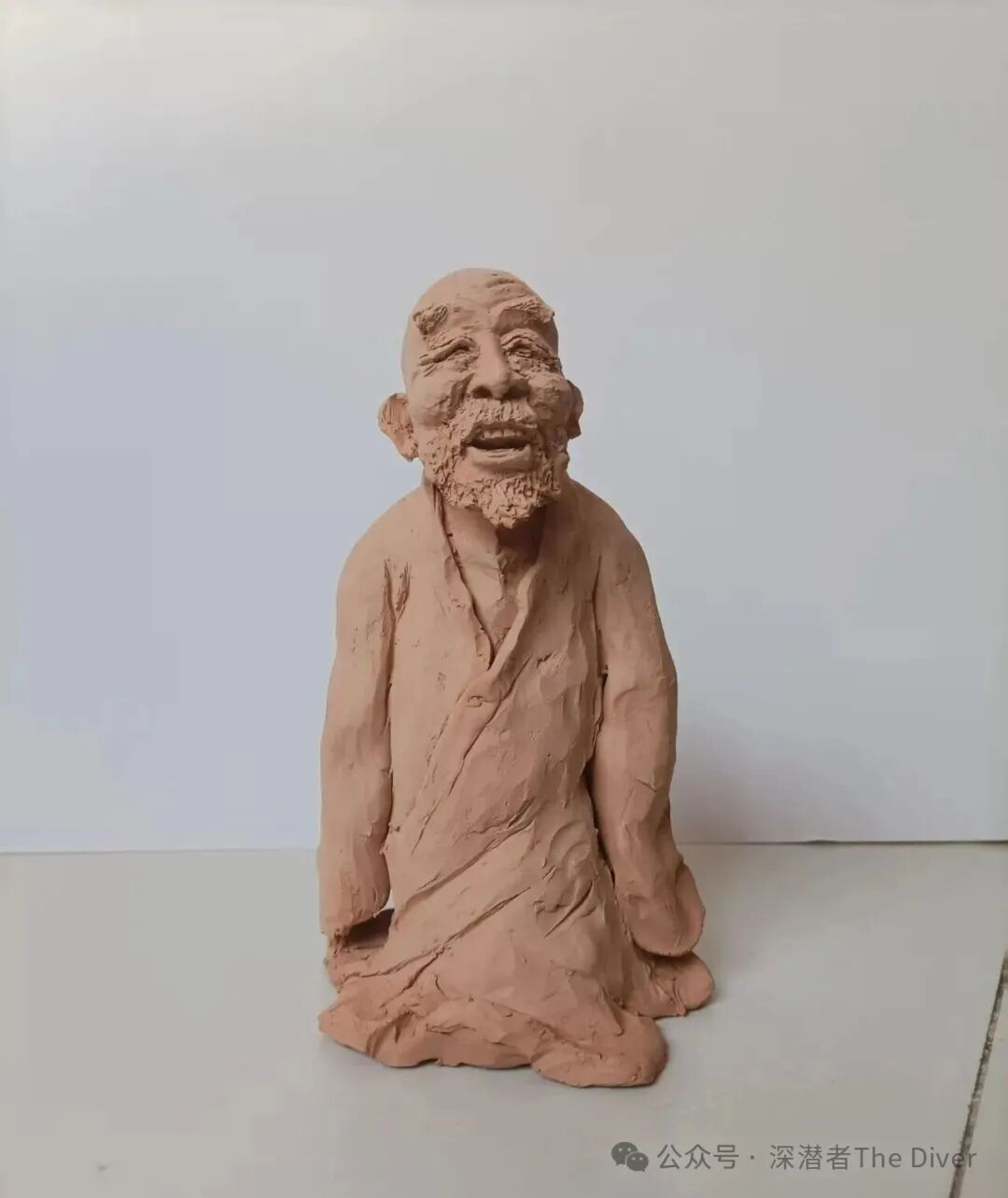

为把泥塑做生动,他钻研泥人张的资料与视频,临摹作品细节,记录泥料配比与捏塑力度,常常在工坊待到深夜。他做泥塑有独到的章法:先塑头部,指尖轻捏慢揉出精致五官;泥坯半干时调整造型,秉持“顺泥性、赋人形”;快干时用细砂纸打磨,让泥坯表面如婴儿肌肤般温润。日子久了,他的泥塑渐渐在当地有了名气——捏的农家院带着烟火气,仿佛能听见院里的欢声笑语;塑的老物件藏着岁月痕,似能触摸到时光的温度。

后来,他申报德城区非物质文化遗产(泥塑)项目,成功获评代表性传承人。评审时,专家看到他的作品,动情地说“这手艺,得好好传下去”,那一刻,刘春生的眼眶热了——从冒雨挖胶泥的执着,到如今被认可为非遗传承人,这一路的坚守,终于有了沉甸甸的回响。

拿到非遗传承人证书后,他对自己的要求更严了。为了让作品《狼牙山五壮士》的衣襟带着战场的风,他经常泡在图书馆,指尖抚过泛黄的战地照片,指腹摩挲着史料里的硝烟,仿佛能穿越时空,摸到先烈们紧握钢枪的手;为了让作品《雷锋》的眼睛含着暖光,他对着镜子练了无数次笑,嘴角上扬的弧度、眼底的温柔都反复调整,直到眼角笑出细纹,才终于抓住那份“把别人放在心里”的纯粹;为了捏准先烈握拳时绷紧的指节,他对着历史图片反复练习,吃饭时连筷子都握不稳,指关节泛着酸,可当泥塑终于“站”起来、带着一股子不服输的英气时,他忽然红了眼——那哪里是泥捏的像,分明是他把心底的敬意、眼里的光,全揉进了这团陶土,让英雄的精神有了可触的模样。

匠心的回响:让非遗活在当下,让热爱照见未来

2021年盛夏,连风都带着焦躁的热意,刘春生的工坊里,台灯却夜夜亮到深夜。中国共产党成立100周年的日子越来越近,他心里的念头愈发清晰:要让英雄们“活”在陶土里,让那些不该被忘记的故事,通过泥塑被更多人看见。

三个月里,他每天只睡四五个小时,陶土沾在脸上、蹭在衣服上,结成了硬硬的泥壳,他顾不上擦;眼角的红血丝像爬了层蛛网,连眼神都带着疲惫,可一摸到陶土,指尖便瞬间有了力气;指腹的茧子磨破了,渗出血珠,简单包扎后又继续捏塑。当二十余件红色泥塑并排摆在桌上时,他盯着看了好久,伸手轻轻碰了碰雷锋塑像的衣角,动作轻得像在跟老朋友打招呼,眼里的光,比台灯还要亮。

后来,这些作品被捐给单位党建活动室。有人站在《狼牙山五壮士》泥塑作品前,望着泥塑上紧绷的神情、扬起的衣襟,红了眼,声音发颤地说“好像能听见他们的呐喊”,刘春生只是笑着摆手,语气坦然:“能让大家记得英雄,就够了。”再后来,作品还登上“学习强国”。

非遗展演的日子里,他总蹲在地上教孩子们捏小兔子。陶泥沾了满手满裤腿,他却笑得比孩子还开心;看着孩子们举着沾泥的作品欢呼雀跃,他眼里的暖光,比阳光还要耀眼。有人问他“不怕别人学走你的手艺吗”,他说:“手艺不是锁在柜子里的宝贝,我是非遗传承人,更得让它活起来。有人愿意学,有人愿意传,这门手艺才算真的有了生命,才不辜负老祖宗留下的东西。”

光阴的答案:守一份热爱,赴一生约定

他热爱德州这片热土,如今的刘春生,依旧保持着哪儿有盖楼打地基就去哪儿寻找胶泥的习惯。他蹲下身,捻起一撮土放在鼻尖轻闻——泥土里的潮气、清香,仿佛能让他读懂古运河畔这方藏着的四季更迭与岁月流转的时光。傍晚的工坊里,他的指尖在陶土上轻轻按压,每一下都带着心意:捏出的是泥形,藏着的是光阴,是对祖父的思念,是对父亲的传承,更是对非遗技艺的坚守。

有人问他,一边是单位本职工作的责任,一边是陶土的热爱,这么多年累吗?他举起满是泥痕的手,掌心还留着陶土的温度,笑着摇头:“你看这土,你对它用心,它就给你回应。守着这样的事,守着心里的喜欢,哪会累?”暮色渐浓时,风从工坊窗户吹进来,带着陶土的腥甜,也带着公交场站的烟火气,他低头看着手里的陶坯,忽然想起那年雨天里抱着胶泥往家赶的情景——原来这么多年,他从未离开过那团温暖的泥,从未放下过心里那份滚烫的热爱,也从未辜负岁月的馈赠。

光阴终究给了他最好的答案:那些揉进陶土的初心,那些藏在指尖的匠心,那些在责任与热爱间的坚守,早已让平凡的日子开出最动人的花;更让非遗泥塑这门技艺,带着德州泥土的故事、带着英雄的精神,在陶土里代代相传,在人间生生不息。

德州日报新媒体出品

通讯员|王晓亮 编辑|尹晓燕

审核|冯光华 终审|尹滨