抬头寺村位于德州城区东南部,村住宅面积370亩,耕地面积2100亩,人口1600人,是一座拥有上千年历史的古村落。该村因寺得名,历史变迁中,抬头寺虽早已杳无踪迹,但以寺命名的村庄,却以寺庙为发展脉络,将千年文化延续至今。它是如何兴起的?为何因寺得名?是如何发展的?带着这些疑问,12月6日,记者来到抬头寺镇、抬头寺村一探究竟。

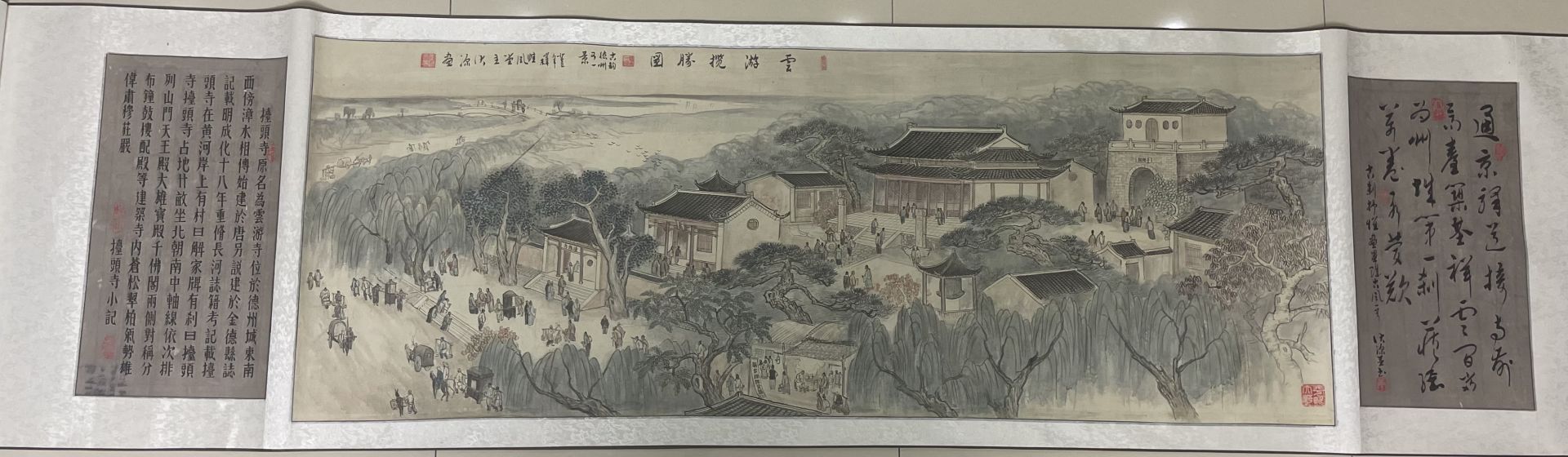

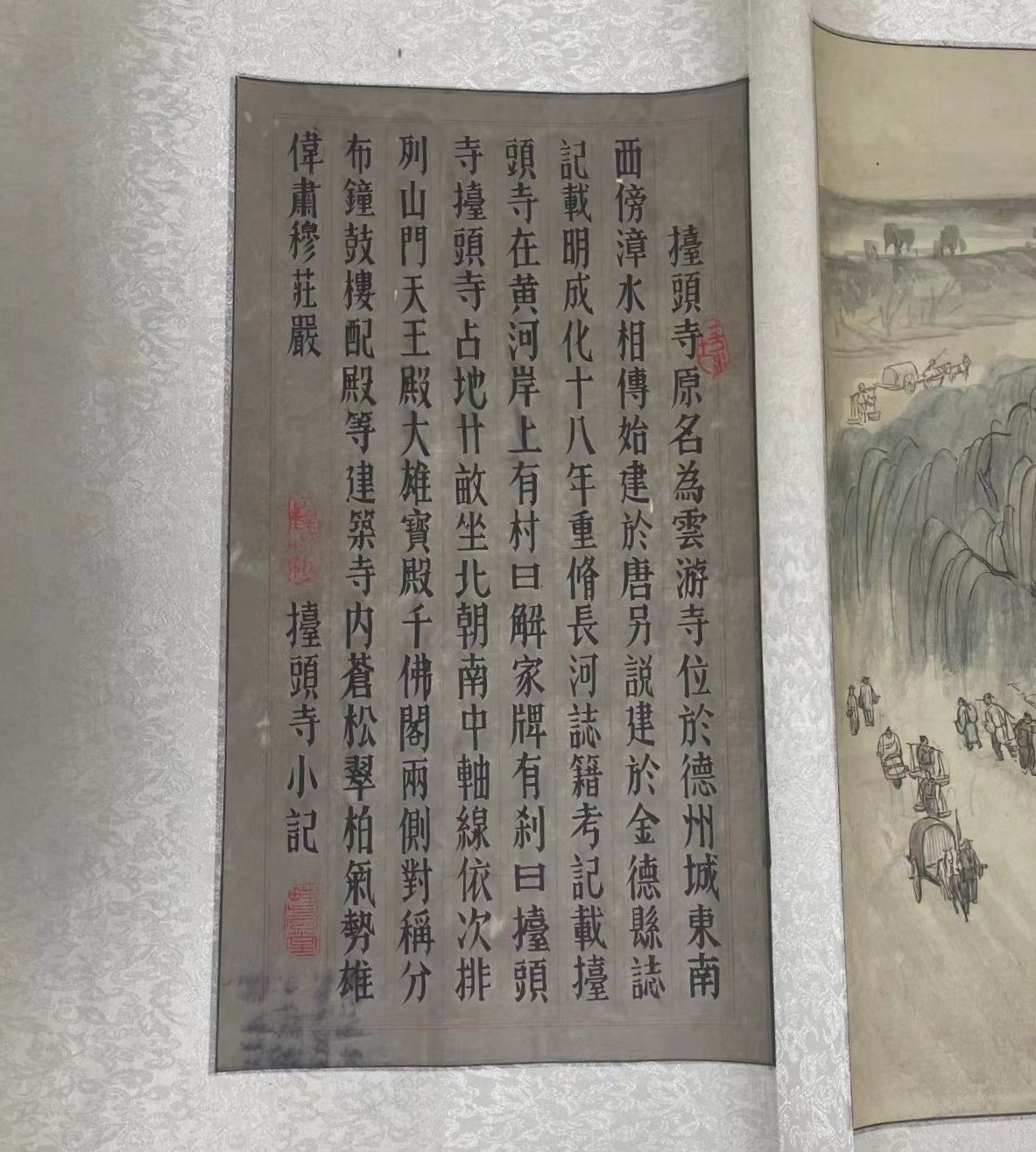

要想了解抬头寺村的历史,就要先了解抬头寺。据田雯《长河志籍考》记载:“抬头寺在(古) 黄河岸上,有村曰解家牌,有刹曰抬头寺”。它建筑雄伟,规格宏大,是德州市境内最古老的庙宇之一。由于年代久远,抬头寺具体建于何时?由何人修建?为何而建?已无确切史料记载。但在古寺的民间传说,和历史资料中,可以寻找出些许踪迹。

有人认为,该寺始修建于1165年前后。当时的德州处于金政权的控制之下,在位的金世宗为了维持其统治地位,努力在中原地区推行佛教等宗教,大兴修庙崇典活动。这座寺院就是在这种背景下修建起来的。也有人认为它修建的年代更早,始建于唐代。在抬头寺村委会院内立有一碑刻《古刹抬头寺重修记》,因年代久远,风蚀水蚀严重,碑文早已辨识不清。而碑刻拓本显示,碑文记载的是明嘉靖五年,抬头寺首次整修事宜,故该寺始建于明代以前无疑。

据民间传说,很久以前,有一位高僧路过此地,俯视粼粼黄河水面,环顾四周郁林,耳闻虫鸣鸟唱,河水潺潺,碧水林翠,实是一块宝地,决心在此建寺定居。于是,他四处化缘,八方求助,甚至一直游化到了云南。黎民百姓感其虔诚,念其志坚,纷纷施舍捐赠,僧人最终聚银万两,在此地建成寺院,取名为“云游寺”。这便是“抬头寺”的前身。最初的“云游寺”为什么后来变成了“抬头寺”?据明嘉靖五年重修该寺碑文说,明晚期,这座寺院的名称已经变成了“抬头寺”,而且在那时,人们就不知道这个名字是怎么来的了。

抬头寺建成后,先后进行过三次大的修整。据《德县志》记载:明朝成化十八年(1482年)首次整修“抬头寺”。明朝嘉靖五年(1526年)进行了第二次整修。清朝道光二十二年(1842年)进行了第三次整修。修整好的“抬头寺”,坐北朝南,占地20余亩,殿堂高耸,门窗宽大,神像仰头直颈,端坐高雅。“我10多岁的时候,还有山门、天王殿、钟楼群、鼓楼等建筑。平日紧闭的山门让寺庙显得很神秘,和老百姓联系最多的算是寺院内传来的钟声、鼓声。 ”抬头寺村的老人说。

从1482年整修后到1851年太平天国军进入之前的400多年,是抬头寺最为鼎盛的时期,香客络绎不绝。寺内人员经常爆满,住不下时,就到邻近村庄居住。据《长河志籍考》记载,在寺院东侧有一个小村庄叫解家牌,只有几户解氏住户。由于寺内人员和外地人不断进入该村,村里就渐渐修起店铺,开起旅馆,办起饭店,村庄范围迅速扩大。这些人称自己是抬头寺的。久而久之,解家牌村就改成了“抬头寺村”,一直延续至今。

太平天国时期,抬头寺的天王殿和山门等寺庙前面的一些建筑被拆除。抗战时期,日本人勾结汉奸拆毁千佛阁、钟鼓楼和正殿,并从中掠走部分珍贵文物。其余建筑于20世纪50年代前后渐次拆毁。

现在的抬头寺寺院早已变成一片耕地,但抬头寺镇、抬头寺村却逐渐发展起来,村庄以一种新的面貌继续着抬头寺的故事。如今,抬头寺村利用好这方土地,大力发展粮食育种经济,全国最优质的大白菜就出自这里,全国大约三分之一的白菜种子和油菜快菜种子在这里培育。依托育种强项,该村通过“村企联建”,提供300亩农田与种业合作建设了“吨半粮”+高标准农田建设示范基地。此外,抬头寺村各种形式的民乐、民歌流传最广,远近闻名。村中逢年过节,大鼓、小鼓、传统架子鼓轮番上场,庆祝节日;村内管弦乐器爱好者还会利用休闲时间,切磋京胡、二胡、板胡、月琴,或与外村京剧爱好者一起演奏,这一风俗延续至今。

近些年,抬头寺村的知名度越来越高,有村民提出建设村史馆,让后人知晓抬头寺的故事与辉煌。“我们将充分利用千年文化和减河湿地风景区,结合国际马拉松跑道,在文旅和村史馆上谋求发展机会,让千年古村焕发新活力。”村党支部书记赵洪雷表示。

德州日报新媒体出品

记者|杨鸣宇 编辑|王琳

审核|张晓航 终审|朱代军