天衢新区抬头寺村——

以寺为名 传承千年

▢本报记者 杨鸣宇

抬头寺村位于德州城区东南部,村住宅面积370亩,耕地面积2100亩,人口1600人,是一座拥有近千年历史的古村落。村子因寺得名,历史变迁中,抬头寺虽早已杳无踪迹,但以寺命名的村庄,将千年文化延续至今。它是如何兴起的?为何因寺得名?又是如何发展的?带着这些疑问,12月6日,记者来到抬头寺村一探究竟。

一

要想了解抬头寺村的历史,就要先了解抬头寺。据田雯《长河志籍考》记载:“抬头寺在(古) 黄河岸上,有村曰解家牌,有刹曰抬头寺。”它建筑雄伟,规格宏大,是德州市境内最古老的庙宇之一。由于年代久远,抬头寺具体建于何时,由何人修建,为何而建已无确切史料记载。但在有关古寺的民间传说和历史资料中,可以找出些许踪迹。

有人认为,这座寺院始建于1165年前后。当时的德州处于金政权的控制之下,在位的金世宗为了维持其统治地位,努力在中原地区推行佛教等,大兴修庙崇典活动。抬头寺就是在这种背景下修建起来的。也有人认为它修建的年代更早,始建于唐代。在村委会院内立有一碑刻《古刹抬头寺重修记》,因年代久远,风蚀水蚀严重,碑文早已辨识不清。而碑刻拓本显示,碑文记载的是明嘉靖五年(1526年)抬头寺首次整修事宜,故始建于明代以前无疑。

据民间传说,很久以前,有一位高僧路过此地,俯视粼粼黄河水面,环顾四周郁林,耳闻虫鸣鸟唱,河水潺潺,碧水林翠,实是一块宝地,决心在此建寺定居。于是,他四处化缘,八方求助,甚至一直游化到了云南。黎民百姓感其虔诚,念其志坚,纷纷施舍捐赠,僧人最终聚银万两,在此地建成寺院,取名为“云游寺”。这便是“抬头寺”的前身。最初的“云游寺”为什么后来变成了“抬头寺”?据明嘉靖五年重修该寺碑文记载,明晚期,这座寺院的名称已经变成了“抬头寺”,那时,人们也不知道这个名字是怎么来的。

二

抬头寺建成后,先后进行过三次大的修整。据《德县志》记载:明朝成化十八年(1482年)首次整修。明朝嘉靖五年进行了第二次整修,清朝道光二十二年(1842年)进行了第三次整修。修整好的抬头寺,坐北朝南,占地20余亩,殿堂高耸,门窗宽大,神像端坐高雅。

从1482年整修后到1851年太平天国军队进入之前的300多年,是抬头寺最为鼎盛的时期,香客络绎不绝。寺内人员经常爆满,住不下时,就到邻近村庄居住。

据《长河志籍考》记载,在寺院东侧有一个小村庄叫解家牌,只有几户解氏住户。由于寺内人员和外地人不断进入村子,村里就渐渐修起店铺,开起旅馆,办起饭店,村庄范围迅速扩大。这些人称自己是抬头寺的。久而久之,解家牌村就改成了抬头寺村,一直延续至今。

太平天国时期,抬头寺的天王殿和山门等寺庙前面的一些建筑被拆除。抗战时期,日本人勾结汉奸拆毁千佛阁、钟鼓楼和正殿,并从中掠走部分珍贵文物。其余建筑于20世纪50年代前后被渐次拆毁。

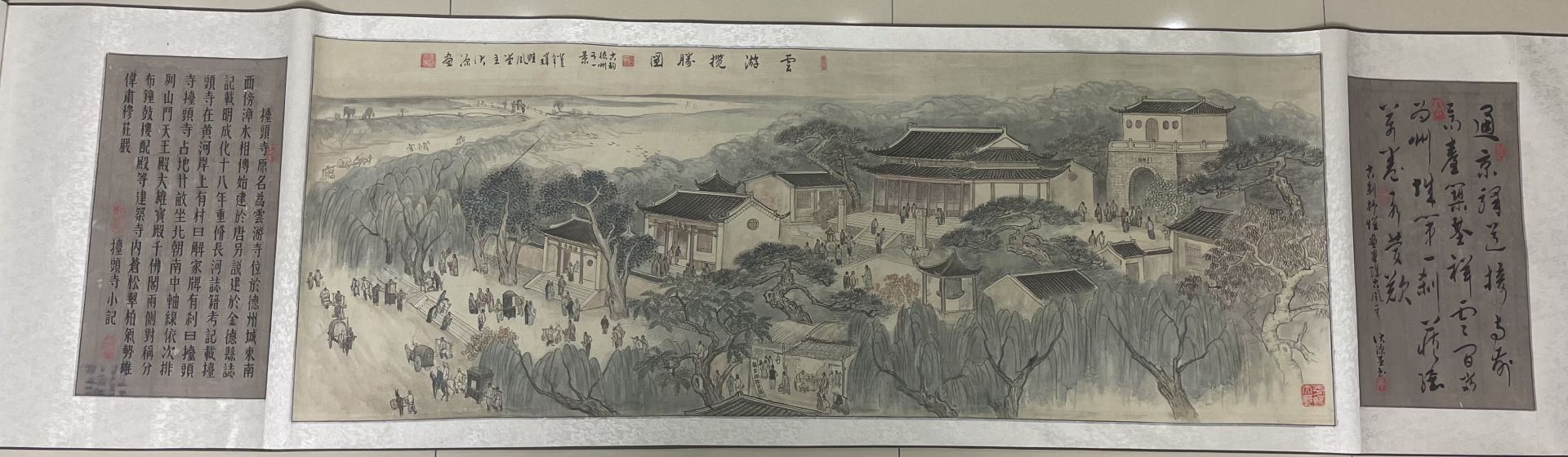

为帮村民留住历史记忆,十年前,该村邀请德州画家李福源根据县志记载和多位老人口述,绘制了展示抬头寺原貌的画作《云游揽胜图》。

三

现在的抬头寺寺院早已变成一片耕地,但抬头寺村却逐渐发展起来。如今,抬头寺村利用这方土地,大力发展粮食育种经济,全国最优质的大白菜就出自这里,全国大约三分之一的白菜种子和油菜种子在这里培育。依托育种强项,通过“村企联建”,提供300亩农田与种业公司合作建设了“‘吨半粮’+高标准农田建设示范基地”。

此外,抬头寺村各种形式的民乐、民歌流传甚广,远近闻名。村中逢年过节,大鼓、小鼓、传统架子鼓轮番上场;村内管弦乐器爱好者会利用休闲时间,切磋京胡、二胡、板胡、月琴,或与外村京剧爱好者一起演奏,这一风俗延续至今。

近些年,抬头寺村的知名度越来越高,有村民提出建设村史馆,让后人知晓抬头寺的故事与辉煌。“我们将充分利用千年文化和减河湿地风景区,结合‘国际马拉松赛道’,在文旅和村史馆上谋求发展机会,让千年古村焕发新活力。”村党支部书记赵洪雷表示。

奶奶的“百宝箱”

▢马玉凤

我家珍藏着一只黑漆木箱,那是已去世13年的奶奶的“百宝箱”啊!这只箱子是奶奶出嫁时唯一的嫁妆,奶奶一直视若珍宝。我小的时候,总觉得这只箱子既独特又神秘,却从来没有机会窥探过它里面的秘密,我和弟弟妹妹们都对它充满了好奇。为什么觉得它特别有魅力呢?因为,奶奶总是能从箱子里“变”出很多我们想要的东西。比如:我们生病发烧时,奶奶能从箱子里拿出一纸包红糖,沏一碗红糖水让我们喝下去,配合着药物的功效,一会儿就出一身汗,汗退后,头就不烫了。如果我们嫌药苦不肯吃,奶奶就踮着那双裹过的小脚,噔噔地走进里屋,一阵开锁的声音过后,奶奶的手上就多了几块水果糖,那种甜蜜,总是让我们回味无穷,甚至祈盼着下一次生病……有时,我们把奶奶拿给我们的好吃的拿出那么一点要塞到她嘴里,可奶奶总是说:“我胃口不好,怕凉,你们吃吧,你们吃了就等于我吃了。”说着,便笑眯眯地看着我们吃。我们有时也怀疑过:奶奶吃粗粮糙米不胃疼,吃咸菜剩饭不胃疼,唯独吃我们喜欢吃的东西她怎么胃疼呢?

奶奶的百宝箱里,可谓是应有尽有。我们写作业没有本子了,奶奶打开箱子,翻找了一会儿,就拿出两本来,也不知道它们怎么进到箱子里去的;妈妈纳鞋底,针断了,针线筐里找不到了,奶奶到箱子里摸索一阵,一包压箱底的大针就出现了;爸爸要喝酒,没酒肴了,笑嘻嘻地把手伸到奶奶眼前,奶奶嗔怪他一句,打开木箱捧出一捧带皮的花生放在爸爸面前的桌子上;弟弟小时候身体弱,又挑食,常常在生病时不好好吃饭,奶奶就哄着他说:“喝了这碗小米粥,我让你喝一杯果子露。”我们以为奶奶是为了让弟弟吃饭说着玩的,我们家哪来的果子露?不料,弟弟喝完一碗小米粥后,奶奶真从箱子里找来一瓶苹果露。那种黄色玻璃瓶,里面是浓稠的果汁,打开瓶盖,果香四溢、分外诱人。弟弟喝了一小杯,病似乎立马见好,欢蹦乱跳地出去玩了……奶奶的木箱简直就是一个百宝箱啊,那把时时挂在奶奶腰间的钥匙就是魔法棒,奶奶呢,是一个超级魔术师,求啥得啥,要啥有啥呀!长大后,我们才知道,哪有什么魔术箱,那些东西都是奶奶平时买下的,怕我们浪费东西,关键时候才拿出来。而那瓶果子露,是爸爸出差回来买给奶奶喝的,奶奶舍不得喝,成了弟弟的祛病“神药”。后来弟弟每逢有点头疼脑热,总是要喝一瓶果子露。奶奶的宝箱空了,就偷偷地塞一些钱给我,让我骑着自行车去镇上的商店买几瓶,以备不时之需。这些陈年旧事后来成了我们在一起缅怀奶奶时又苦又甜的多味话题。有时候说着说着就哭了,哭着哭着又笑了,真是百感交集!“万事无不尽,徒令存者伤。”

奶奶是从旧社会过来的人,吃过太多的苦,懂得日子要细水长流地过,节俭是她与生俱来的美德。她苛待自己、省吃俭用,把最好的东西都留给了我们。我们各自成家后,买给奶奶的东西,她也总是舍不得用,舍不得吃,这个孙女买的东西,她转手又送给其他的孙子孙女,孙子买给她的食品,她又拿出来让我们都尝尝,她的木箱成了一个亲情集散枢纽,里面总是盛满浓浓的亲情和关爱。

奶奶去世13年了,她的恩德我们一刻也不曾忘记。一只木箱引发的思念,足以突破心中修筑的堤防。愿我的奶奶天堂里永安!

德州日报新媒体出品

编辑|李玉友

审核|冯光华 终审|尹滨