记住乡愁

——《老文书》序

□ 李纪三

我国是具有浓厚“根文化”情结的国家,乡愁从来都是人们心底难以释放的情怀。无论是“日出而作,日入而息,凿井而饮,耕田而食”的诗意描述,还是“耕读传家久,诗书继世长”的千年古训;无论是“乡里同井,出入相友,守望相助,疾病相扶持,则百姓亲睦”的美好愿景,还是“你织布来我耕田,我挑水来你浇园”的寻常生活场景……这所有的一切都成为人们念兹在兹的精神家园。

在我国星罗棋布的众多乡村中,蕴涵着丰富多彩、特色各异的乡土根文化,积淀着深厚悠久、鲜活生动的历史记忆。这是历代农村人骨子里的集体记忆,包含着丰富的地方历史人文信息。人们身体离开或远离了乡村,但思念却留在故土,那些珍贵的老物件成为人们魂牵梦萦的乡愁记忆,它们像是一位“记录者”,记录思想和文化的演变;它们像是一位“讲述者”,讲述时代的变迁与进步;凝望早已泛黄的老物件,我们依然能够从旧账本、户口簿、宅基地登记簿、分田账中勾勒出民生与经济生活图景,唤起我们共同的乡村记忆。

习近平总书记指出,乡村振兴,既要塑形,也要铸魂。历史、文化、传统就是乡村的“魂”。尽管伴随城市化进程的加快,我国传统农业的生产方式、生产工具和农民的生活方式、生活用品等已经或正在发生着历史性变革,然而农耕文化依然是众人的灵魂所依,乡愁也成为当下时代持久涌动的文化思绪。在乡村振兴中,把乡愁变成独特的文化记忆、饱含深情的“精神灯塔”,变成看得见、摸得着的具体表达,这是乡村振兴“魂”之所在。

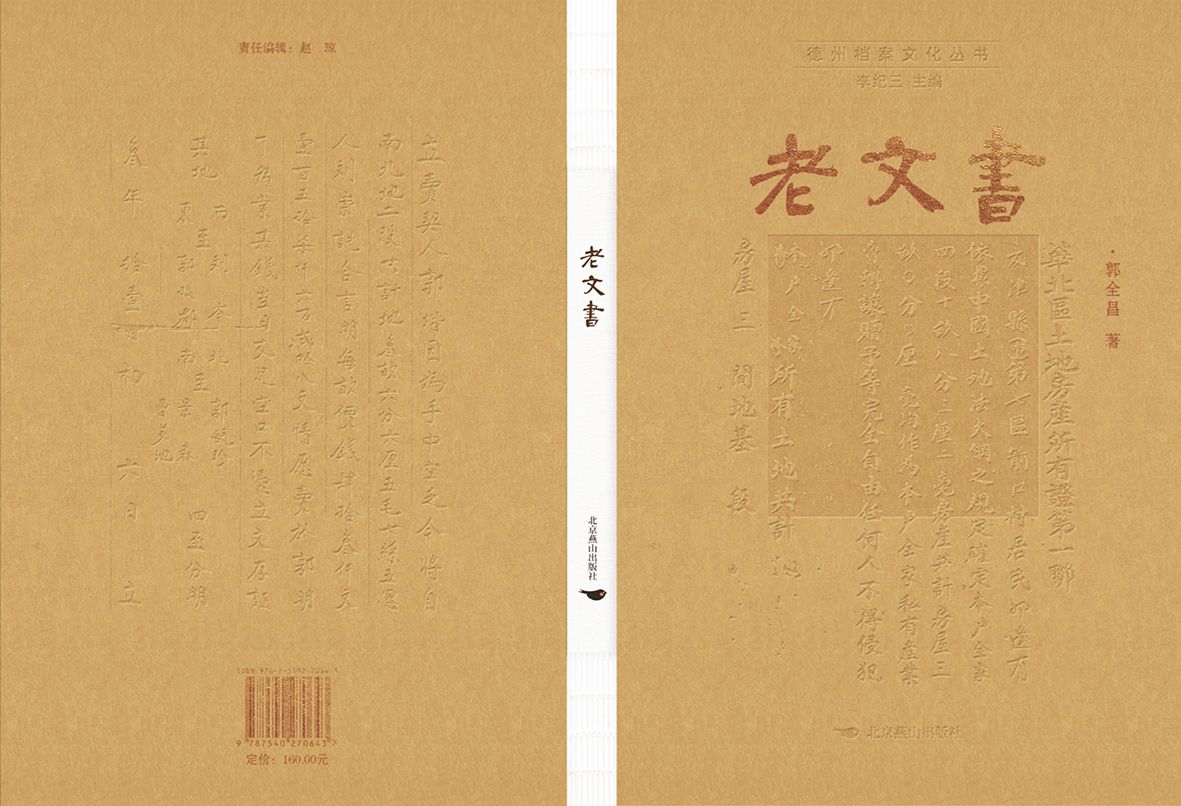

为贯彻落实好习近平总书记的指示要求,以档案赋能乡村文化振兴,唤醒人们的文化地域认同。2023年,德州市档案馆对郭全昌同志研究收藏的老地契、分家单、账簿等进行了梳理,这些具有原乡、原味、原生、原貌的乡村文化记忆,虽历百年风雨,但品相完好、字迹清晰,是一个村落二百余年社会历史的生动浓缩,它们或记录历史,或体现民俗,或反映生活,向我们展示了近现代德州乡村的自然与人文环境及聚落状况,反映了广大农村社会经济结构的生动变迁。经过半年多的修改完善,编撰形成了《老文书》一书,从存凭留史和乡村叙事的视角管窥乡村的过往,内容涉及土地流转、家庭结构、生产生活等方面,力图以图文并茂的表述与读者一起踏上寻根之旅。同时,本书收录的乡村文化史料,许多是首次公开,具有重要的研究价值。

大凡一个时代,皆有独特的时代文献留存。明清以来,德州地区经济活跃,土地、房屋等交易借贷行为颇为频繁,经济结构变化迅速,留存下数量众多、内容丰富的乡村经济文化史料。近年来,德州市档案馆通过征集、编研、宣传等形式,把具有德州地域特色的“乡村记忆”档案资料、凭证收集进馆,相继出版《老地契》《德州记忆》等著作,已成为研究近代德州乡村变迁、推动乡村文化振兴的重要史料文献。相信《老文书》的出版,将为德州地域文化建设与研究增添新的元素,唤醒人们保护传承乡村文化的意识,助推乡村文化的繁荣与振兴。

留存好风俗民情、乡村文化的重要凭证,就留住了乡愁的根和魂,这也是档案部门服务中心大局、服务人民群众的着力点。我们将持续做好地域文化史料档案的收集、编研与阐释,把珍贵的乡间史料转化为最深刻的乡村记忆,滋养深厚的家国情怀,为强国建设、民族复兴注入强大精神力量。

(作者系德州市档案馆馆长)

德州日报新媒体出品

编辑|李玉友

审核|冯光华 终审|尹滨