走近萨拉齐

□王铁三

内蒙古的很多地名总是充满了异域特色,这对于中原大地扎根生长的我而言感觉陌生而好奇。这次出差的目的地是内蒙古自治区一个叫萨拉齐的地方,我被安排参加内蒙古某大学的一个专业交流会,来回三天的时间有两天要在路上坐车、倒车,中间有一天的交流研讨与讲座。

内蒙古于我的印象就是来自影视里的蒙古汉子、大草原、蒙古包和马头琴。萨拉齐于我更是陌生,以至于陌生到竟不知它是个地名,更别说其他了。

倒了两次车后,我坐上了从清河开往萨拉齐的动车,感觉时间不长就到了张家口。车窗外,天空仿佛陡然间提升了高度,几大朵洁白的不规则的云团镶嵌在天空中,不远处就是连绵起伏的山峦。随着列车的飞驰,这长长的山峦像是被摄像师的镜头时而拉近时而又被推远,拉近时就在山体内一闪而过,推远时这山又在人的视野内起伏连绵。这里的山体并不高耸入云、也不巍峨挺拔,却不失恢宏的气势,山坡上的墨绿色植被依稀可见,星星点点的遮不住山体紫褐的本色。越往前走能见度就越高,天在白云的衬托下也越来越显现出蔚蓝。车厢内的荧屏上滚动显示着车厢内外的即时温度。在清河上车时还保持着32摄氏度的状态,到呼和浩特时荧屏上的温度在二十六七摄氏度间不时地来回切换。

17:41分,动车终于到达目的地萨拉齐站。出了车厢马上就感受到了空气的清爽。在老家德州,时节正是中伏,正是一年中最热的时候,而在北中国,却给人一种临近三秋之感。一路的奔波确实有点疲惫,我不由得做了个深呼吸,体力似乎恢复了许多。出了车站习惯性地环顾了一下周围环境,眼前的车站比想象的要小,大概只能算是县城级别的吧,车站广场大约有两三个篮球场大,周边的建筑也很普通,既不高大,也谈不上豪华。出了站,叫了辆出租车。司机是位很健谈的汉族女士,她一边熟练地开车一边热情地介绍当地的风土人情,几乎是知无不言。像哪里有什么景点,要怎么去,需要多长时间等。在司机口中获悉萨拉齐是个旗政府所在地,是内蒙古首批国家级小城镇综合改革试点镇,比镇要大比县城要小点。正闲聊着无意间看到路边有些商铺竟然用“敕勒川”来命名,便有些惊奇地问她这其中的原因。这问题真是问到了行家,她更加侃侃而谈起来:“萨拉齐所在的这个地方是原来的敕勒川(大草原)的一部分,行政上隶属于内蒙古包头市的土默特右旗,位置坐落在土默特右旗西北部,北临阴山山脉,东起呼和浩特,西到包头这一段长达240公里的山脉叫大青山,南北朝时期流传于北朝的乐府民歌《敕乐歌》中首句所提的敕勒川,正是现在的萨拉齐镇所在的位置。”“这么巧吗?”我惊讶地问。少年时代曾学过的那首诗歌早已烂熟于心:“敕勒川,阴山下,天似穹庐,笼盖四野。天苍苍,野茫茫,风吹草低见牛羊。”这么多年了,在我心里它的意义已不只是一首优美的诗歌,它早就转化成了我少年时代对美好大自然的一种向往,甚至成了我繁忙工作之余一剂解压的良药。常常地,我把这首诗歌想象成一幅活的图景,每当思绪纷乱之时我便将自己置身这幅图景之中,立时就有种如释重负的感觉。真没想到一次偶然的差旅竟促成了这次不寻常的遇见,兴奋、惊喜使我找不出更恰当的词来描述那一刻的心情。“到了。”司机的话让我回过神来,于匆忙间支付打车费并向司机道了谢,然后下车。下车的地方是在一条坑坑洼洼的人行便道上,旁边这栋十几层的火柴盒式小高层就是要入住的酒店,宾馆玻璃幕墙上“锦江之星”四个大字刚劲有力格外显眼。宾馆门前的马路是一条东西向正在施工的马路,路两边用蓝色的铁皮围挡围了起来。临近傍晚,萨拉齐镇的风越发清爽!

主办方的接待晚宴安排在了距内蒙古职业学院附近的一家酒厂的餐厅。六点半,来自全国各地十几个兄弟院校的同行一起坐上了奔赴参观基地和就餐路上的大巴车。傍晚的大青山在萨拉齐的北首更像一堵墙一般矗立着,厚重而气势磅礴,落日余晖下大青山的线条脉络更加清晰可辨。正行走间,前面被晚霞映成了金黄色的几个山头出现在视线里,“金山!真是太美了。”车上的人纷纷发出感叹。我快速地拿出手机想把这幅美景存储起来,生怕这“美”如昙花般易逝。很遗憾,拍了多张效果都不理想。也许,这是一种只有身临其境才能体会到的美,只可意会不能言传。看来这画面也只有在脑海里留存了。

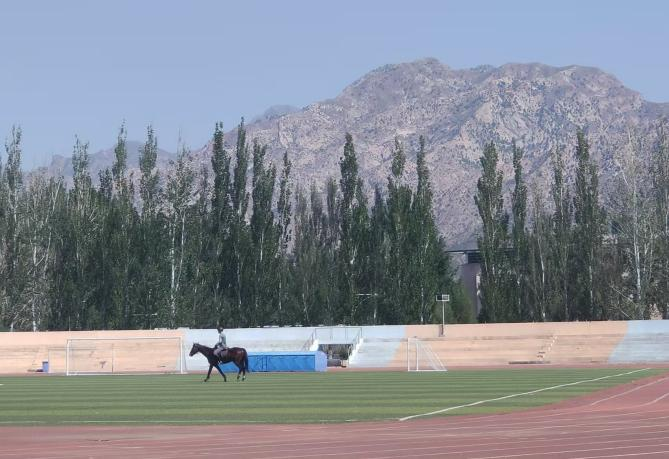

8月7号是我国二十四节气中的立秋,也是主办院校组织交流学习和专家讲座的日子。在交流的空档,我走出了会议中心。真看出是假期来了,方圆五千余亩地的校园里竟很难见到几个人。北面应该就是大青山,有一条小路曲折地在往山体的方向延伸,小路的尽头处被一条笔直的东西向柏油小马路阻断,马路两边种满了高大的小叶杨,路北是这个学校的体育场。体育场的门敞开着的,里面空无一人,从阔大的体育场看大青山距离刚好,视野刚好,风景刚好。体育场内的休闲座椅正在跑道外的树荫里,这里真干净、真敞亮、真安静!我努力用眼睛、耳朵、鼻子甚至皮肤感知着周围的一切。一阵清风吹来,高大的小叶杨发出“唰唰”的声响,这风沁人心脾,不由叫我想起那句“清气满乾坤”来。对比这时节的中原大地,那里正是蝉鸣阵阵、热浪翻滚。

凝望着不远处的大青山,看洁白的云彩穿梭在山峦之间,时隐时现。看来有白云相伴大青山并不孤单。不一会儿,在体育场的东北方向,一位戴着头盔帽的人骑着一匹枣红色的高头大马不紧不慢地走进体育场,一直走向西边的看台下,又往南顺着塑胶跑道向我所在的位置而来。我以艳羡的目光注视着这骑马的人,威武霸气!离得近了,我看清楚是个年轻人,不由得顺口问了句:“你是这学校的学生吗?”他答:“我是这里的老师。”我又问:“这马是你们学校里养的吗?”他答:“我们学校里有个养马场,100多匹马,其中有60多匹是能骑的。”他边说边走着,出了南门向东走去,只留下由近及远的“嗒嗒嗒嗒”的马蹄声。正感叹间,远方似有一婉转低沉、古朴悠扬的古埙曲传来,这音际是飘自大青山深处、还是来自萨拉齐的城镇,抑或是我脑海中的幻觉?这缥缈的古埙曲调我是熟悉的,是曾听过的名埙曲《归来》。沉浸在这埙曲中感受着时间从远古而来,感受这沧海桑田的世间巨变。

一天的时间一晃而过,想想第二天该返程了心里有点说不出的不甘。于是,在宾馆与前台服务人员有一句没一句地聊了起来,其实更多的是想多带些记忆回去。服务员很热情地推荐几处景区,我一听都是些人造景点,顿时失去了探访的兴致。突然记起黄河从青藏高原的巴颜喀拉山脉,经四川、甘肃、宁夏流经内蒙古的,再从山西、陕西、河南、山东流入渤海的,便向服务员打听黄河的大体位置。服务员一听问黄河,马上失去了介绍的热情,颇有些不屑地说:“黄河有啥看的,就是一条河,离这里很近,三十里左右的路程。”黄河确确实实就是一条河,但我更想看到是,黄河在这内蒙古高原上又是一种怎样的气势。按说我国地势西高东低,黄河的流经地形成的却是“几”字形结构,黄河到达内蒙古时在萨拉齐沿着大青山流经了一段然后回首南下。不知是对阴山的好奇,还是对敕勒草原的眷恋?到底是时间太紧张了,黄河毕竟没有去成。

坐在返程的动车上,萨拉齐正在飞速远离。车窗外,清澈的天底下,山,随风在动;云,伴心而飞!

作者简介:王铁三,男,生于1972年3月,河北景县人,现为德州职业技术学院副教授,民盟德州高教支部副主委。

德州日报新媒体出品

编辑 | 李玉友

审核 | 冯光华 终审 | 尹滨