跨越千年的历史彩虹

——《德州窑红绿彩》序

□李纪三

文化是一个国家、一个民族的灵魂,文化兴则国家兴,文化强则民族强。习近平总书记强调,大运河文化是中国优秀传统文化的重要组成部分,要在保护、传承、利用上下功夫,让古老大运河焕发时代新风貌。德州因黄河而名,因运河而兴,黄河文化和大运河文化碰撞融合、交相辉映,千百年来,两河文化作为德州文化的“原始基因”,深深融入这座城市的“骨血”,更孕育了独具特色的地域文化。

进入新时代,德州市委、市政府抢抓国家文化公园建设契机,创造性地实施黄河、大运河“两河牵手”工程,全力打造“两大国家文化公园交会展示地”,塑造城市之魂,两河文化传承展现新气象。档案,作为两河文化最权威且直接的原始见证,犹如民族精神与文明演进的“活化石”,深蕴文化精髓。当前,黄河流域生态保护和高质量发展、大运河文化保护传承已上升为国家战略,迫切需要深度挖掘利用档案资源,延续历史文脉,探寻大运河文化的价值功能与精髓要义,更好地服务中心大局。党的二十届三中全会提出“构建中华文明标识体系”,为进一步挖掘历史档案,讲好大运河档案故事,推进国家文化公园建设指明了方向。

近年来,为释放档案资源的时代价值和独特魅力,市档案馆立足存史资政育人,将馆藏开发利用作为中心任务,擦亮资政底色,编撰《档案资政》;深度推进重大题材编研,编纂《德州市抗战档案选编》《德州战“疫”》《老地契见证二百年家族变迁》《德州史画》《德州记忆》《档案见证辉煌》《老文书》,打造赓续红色血脉和地域文化精品,走出了一条具有鲜明特色的档案开发利用新路径。为进一步推动以大运河为核心的历史文化资源的研究,深入挖掘大运河文化遗产承载的优秀传统文化,2024年,德州市档案馆把挖掘阐释两河文化遗存作为主攻方向,将视角聚焦穿越千年时空的德州窑红绿彩,以期从一个侧面展示大运河文化的厚重与魅力,推动德州地域文化创造性转化和创新性发展,使大运河文化成为新时代宣传德州形象、展示德州传承的亮丽名片。

德州窑红绿彩兴盛于宋金时期,是中国陶瓷发展史上的重要节点,是陶瓷烧制由单色向五彩演变的重要见证,为明清时期五彩、斗彩、粉彩和珐琅彩的问世奠定了基石,开创了我国五彩瓷器的新纪元。德州窑红绿彩创新性地融合不同民族文化,展现了中国传统绘画的写意率性和先人的独特匠心,是黄河、大运河文化孕育的璀璨明珠,央视《国宝档案》高度评价红绿彩瓷器的诞生,称其“在中国瓷器的发展史上相当于‘黑白电视’变成‘彩色电视’,具有里程碑式的意义”。

德州窑红绿彩作为运河沿线较为成熟的民窑之一,窑工们来自民间,受众是民间大众,以广大民间趣味作为着眼点,其造型和装饰也都取材市井日常的所见所闻,因此其作品呈现一种和谐的人情味和朴素的亲切感,表现出热烈奔放、质朴简洁、粗犷豪放的民俗艺术风格,突破了雅俗的界线。在创新发展的过程中,德州窑红绿彩与运河文化深度融合,包罗万象、深远厚重的德州地域文化与陶瓷烧造相互成就,赋予陶土独具特色的温度和灵魂。这些数以万计的瓷片、器具是德州地域文化的重要档案见证,也是德州大运河文化的实物“名片”,具有极高的艺术价值。

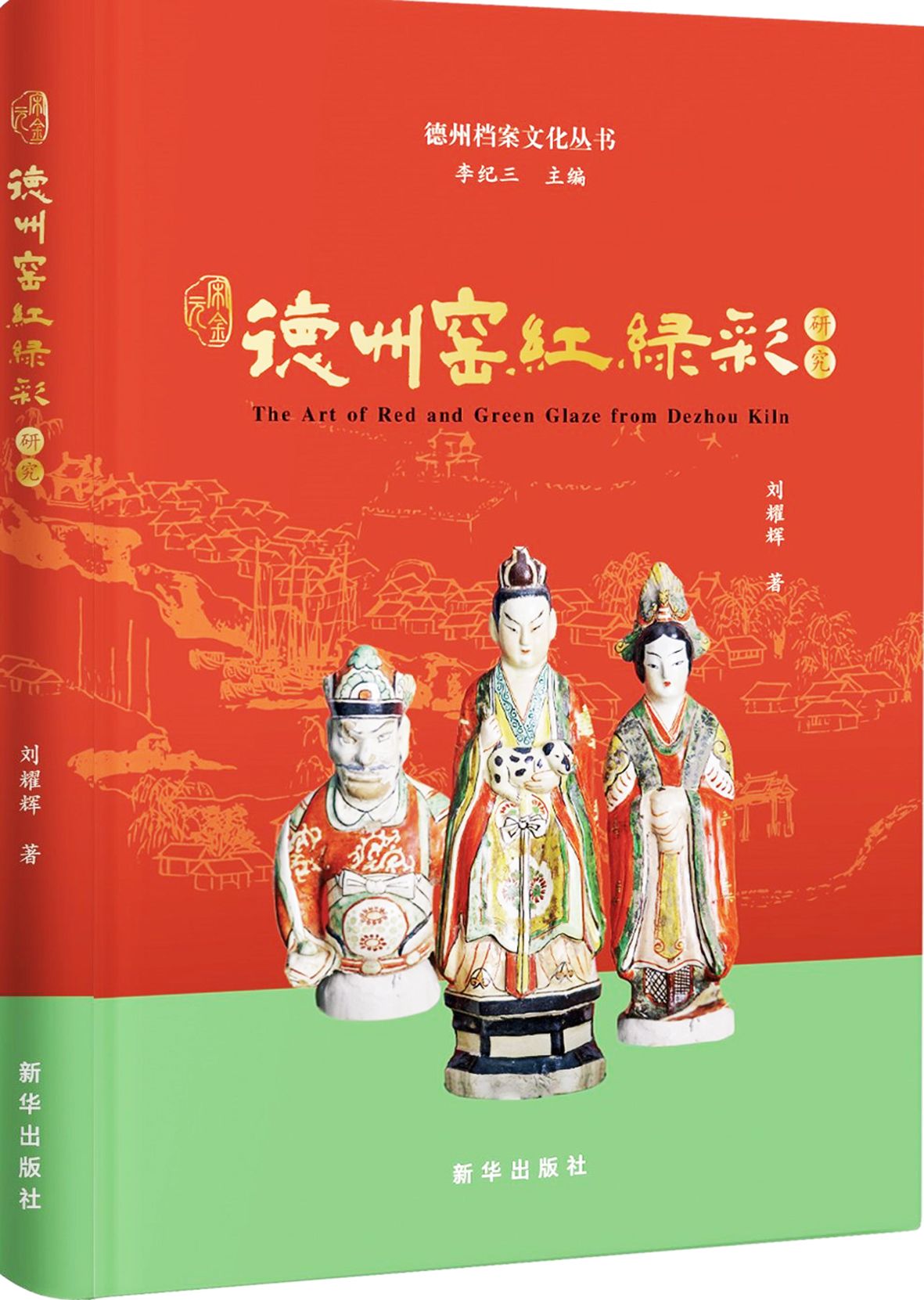

经过多次修改完善,市档案馆出版了《德州窑红绿彩》一书。该书共15万字、500余幅照片,从历史沿革和现代传承的角度,围绕德州窑红绿彩前世今生和时代价值展开,重点对宋金时期德州窑红绿彩产生的成因条件、制作技艺、历史地位和保护传承等进行阐释。该书具有学术、艺术和传承多重价值,填补了德州运河文化研究的空白,是“两河牵手”工程的重大成果,为非物质文化遗产的挖掘提供了新范式,对推动大运河文化创造性转化和创新性发展具有重要意义。透过这部书,读者能够跨越千年,了解这段珍贵的文化记忆,感受到运河先民对美好生活的追求和热爱,了解中国陶瓷文化的博大精深和独特魅力。

千年窑火生生不息,运河文脉源远流长。红绿彩作为德州大运河文化的代表性符号之一,其研究仍然处于探索阶段,有着巨大的学术探索、艺术创新以及文化产业提升空间,尚需各方共同探讨推进。德州市档案馆将以此为新的起点,深入阐释、研究和弘扬档案资源中蕴含的优秀文化基因,留住文化根脉、守住民族之魂,为推进“两河牵手”重大工程、塑造城市之魂贡献力量。

(作者系德州市档案馆馆长)

德州日报新媒体出品

编辑 | 李玉友

审核 | 冯光华 终审 | 尹滨