那年村里来了解放军

□李玉春

我们村叫大齐家,地处乐陵与现滨州市阳信县的交界处。我家有二亩地,名叫车王地,地的东头紧挨着阳信县王杠子村的土地。我们村是老革命根据地,也是当年的抗日支前模范村。在抗日战争和解放战争期间,牺牲的革命烈士数量,在乐陵市及周边村庄中数量是较多的。萧华司令员当年曾在我们村齐德林家留宿。

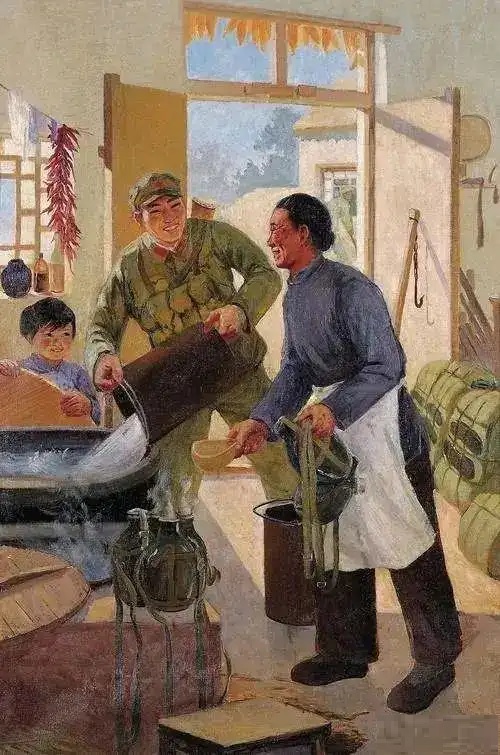

《军爱民》年画 1976年油画

1947年至1948年,中国人民解放军华北野战军第十三医院曾驻扎在大齐家村,以及高家、郝家、陈家、王母店、刘武官等周边村落。他们的到来,为村子注入了许多鲜活的政治与生活气息,也在我的童年记忆里,留下了诸多难以磨灭的故事和美好回忆。

记得第十三医院刚进驻我们村时,先来的几个解放军战士,由村干部领着在村里找房子,我们一群小孩子满怀好奇,跟在他们身后看热闹。乡亲们纷纷主动腾出家中较好的房子,迎接解放军入住。他们也曾到过我家,可因为我家只有母女俩,房子又少,最终没选我家。当时,我心里还老大不高兴呢。村里很多人家都住进了解放军,我看着十分羡慕。

我仍清晰记得解放军进驻村子时的场景。他们的第一顿饭(伤员除外),是在大街上吃的。乡亲们热情地端来一盆盆热气腾腾的手擀面条,拿来筷子。解放军战士们就在村中东西大道南边的空地上,蹲着大口吃起来。看着他们吃得那般香甜,我们心里满是欢喜。安顿好住处后,他们便开始自己生火做饭了。

说是医院,实际上,不管是伤员,还是后勤、医务、保卫人员,都分散住在老百姓家中。虽没住我家,但我们胡同里还有小学里,都住满了。村子里到处都是解放军的身影,进进出出,热闹非凡。

村子一下子热闹起来,大人孩子都欢天喜地。村头巷尾,时常响起《三大纪律八项注意》《我是一个兵》等激昂嘹亮的歌声。解放军战士们更是用实际行动践行着歌词里的要求。他们每天早早起床,主动给房东和军烈属挑水、打扫院子。我和母亲没少喝解放军叔叔挑来的水。农忙时节,他们还帮着我们锄地、收割庄稼;农闲时,就教村里的青少年唱歌、扭秧歌。解放军的文工团还到村里演出,其中,我印象最深的就是那出《白毛女》。

在与解放军叔叔阿姨们的频繁接触中,通过他们的言传身教,乡亲们第一次听说了“讲卫生”“洗澡”这些词。知道了白萝卜不仅能煮熟吃,还能生吃;青蛙的肉(那时青蛙还不是保护动物)也能成为盘中餐。年轻的媳妇和姑娘们,还跟着女解放军学会了织毛衣。那时,村里大多数人连毛线都没见过,更别说穿毛衣了。于是,妇女们就把自己纺的线合股、染色,用棉线代替毛线,学着织毛衣、帽子、围脖。我母亲还特意用杏树皮染的线,给我织了一条浅咖啡色的长围巾。一些思想较为开放的姑娘,更是冲破家庭束缚,模仿女解放军的模样,剪掉大辫子,留起了短发。我本就是短发,没法剪,便缠着母亲给我做“军鞋”“军帽”。母亲心灵手巧,还真做成了,而且做得像模像样。我穿上后,神气十足,乡亲们都夸我“真像个女兵”,我心里别提多高兴了。

解放军叔叔伯伯和阿姨们都很疼我,常逗我玩,教我识字、唱歌,还把好吃的给我。

村里的小学,既是解放军的住处,也是他们办公的地方。屋内墙上写着“解放军、八路军、新四军”九个大字。我在那儿玩耍时,他们就教我认这九个字,还教我认识自己的名字。

我记得,他们每个集日都会改善一次生活。平时大多吃小米干饭,偶尔也吃窝头,改善生活时,常吃水饺,或者猪肉炖白菜、豆腐、粉条。每逢改善生活,住在我们胡同的解放军就会喊我去一起吃。有时我不在家,叔叔阿姨们就会特意给我留着,等我回来,再送到我家。

有一回,两个解放军叔叔要去钓蛤蟆,叫我一块儿去。我一听,高兴得不得了,蹦蹦跳跳地跟着去了。我们来到村南谷王庄的苇湾边,两个叔叔便专注地钓起蛤蟆来。时间一分一秒过去,他们一门心思钓蛤蟆,都顾不上跟我说话。大概过了一个小时,起初我还饶有兴致地看他们钓,后来就不耐烦了,静静地望着苇湾。四周空荡荡的,只有苇子在微风中轻轻摇曳,发出“沙沙”的声响。看着听着,我突然觉得孤单害怕起来,一阵恐惧袭来,忍不住哭了。两位叔叔赶忙问:“玉春,咋啦?”我说:“我想回家。”他们立刻收起钓竿,陪着我一起回了家。可我现在却记不清这两位叔叔的名字了。也不知道他们如今身在何方,身体是否健康。

解放军里边有一位被大家称作“聋人”的叔叔。大人们说,他的耳朵是被大炮震聋的。他特别喜欢和我闹着玩。我记得他身材高大,长方脸,脸庞泛红,眼睛不小,好像还是双眼皮。他只要一瞧见我,就高兴地把我抱起来,高高举起,有时还把我往空中抛,要不就用胡子扎我的脸,疼得我哇哇直叫,他却咧着大嘴嘿嘿直笑。有一次,我和母亲正在房顶上晒玉米,被聋叔叔瞧见了。他捡起一块小土块,朝我扔过来。他练过扔手榴弹,扔得特别准,本想借此引起我的注意。可我当时在房上跑来跑去,土块正好砸在我头上,瞬间起了个小包,我“哇”地哭了出来。聋叔叔赶忙问母亲我有没有事,母亲说没事,聋叔叔就站在村东西大道南边的空地上,哈哈大笑起来。

解放军不仅给村民宣传卫生知识,还常常为村民疗伤治病。有一次,我跟着母亲等人去地里割豆子。大人们割完豆子装车时,我和另一个女孩拿着镰刀打闹。我在前边跑,她在后边追,嘴里喊着:“我砍你,我砍你。”我边跑边说:“你不敢,你不敢。”正说着,她突然把镰刀朝我的脚下砍来。我只觉脚腕内侧一阵剧痛,一看,内踝骨处的一块肉没了,鲜血直流,我放声大哭。大人们听到哭声赶来,有的帮忙找我掉下的那块肉,有的用吐鲁酸叶(一种野生植物)给我止血,母亲赶忙从上衣小襟上撕下一块布,给我包扎伤口。因为天色已晚,那块肉也不知到哪儿去了,怎么都找不到。我和母亲赶忙坐上装满豆子的大车,母亲搂着我,匆匆回了家。刚下车,听到消息赶来的解放军叔叔阿姨们,立刻抱起我去包扎伤口,还不停地安慰我。之后,他们又按时给我换药,直至伤口愈合。那块伤疤至今还清晰地留在我身上,这也是军民鱼水情的一个见证。

还有一次,我的腰上起了水泡,又痒又疼,忍不住使劲挠,结果越挠越多,越长越痒,顺着腰蔓延开来。一开始我没当回事,后来村里人说这叫缠腰龙(病毒性带状疱疹),要是长一圈就没救了。母亲四处打听偏方给我治疗。听说蚂蚁窝的土能治这病,就找来蚂蚁窝土给我抹,可根本不管用,试了好多办法,都抑制不住水泡的扩散。眼瞅着快长一圈了,母亲吓得不行。解放军叔叔阿姨们听说后,急忙赶来给我查看、上药,上好药用纱布缠好,还安慰母亲。他们上的什么药,我也不清楚,但上了几次药后,就慢慢好了。

后来,解放军叔叔阿姨们接到命令,要随大军南下,不得不离开村子。乡亲们都围在村口,舍不得他们走。他们也是一步三回头,最终还是为了全国的解放,奔赴新的战场,去接受新的任务。

尽管那时我只是个五六岁的孩子,对他们住在村里时的许多事不太了解,也不明白他们为啥这么喜欢我这个小姑娘。但从自己亲身经历的这些小事中,我真切感受到,在战火纷飞的年代,我们的子弟兵是如何与乡亲们一起,用实际行动诠释军民鱼水情,谱写军爱民、民拥军、军民团结如一人的动人篇章;也明白了中国共产党领导的军队,为何能在艰难困苦的条件下,一路高歌猛进,不断发展壮大,最终夺取全国胜利,建立新中国。

一晃六七十年过去了,不知道聋叔叔、陪我去钓蛤蟆的两位叔叔、给我疗伤治病的叔叔阿姨,还有给我家担水、帮我们收庄稼、教我识字的叔叔们……如今都在哪里,身体是否安好,他们是否还记得乐陵大齐家村那个五六岁的小女孩。要是我能知道他们的下落,一定前去探望,把我现在的美好生活讲给他们听,让他们也能分享这份胜利的喜悦。

作者简介:李玉春,女,德州市政协退休干部。

德州日报新媒体出品

编辑|李玉友

审核|冯光华 终审|尹滨