一 瓶 咸 菜

□ 李慧善

前几天,去拜访担任中学校长的初中同窗小新,办公室玻璃柜里一个空罐头瓶瞬间吸引了我的目光。斑驳釉色的瓶身之上,细密的指纹如同岁月刻下的年轮,层层叠叠,诉说着过往。定睛细看,一股熟悉感涌上心头 —— 这可不就是初三那年,我带给小新咸菜的那个罐头瓶吗?得到他肯定的答复后,我不禁疑惑:“别人都收藏玉石瓷器,这么个普通玻璃瓶子,你咋还留着呢?” 小新眼中闪烁着光芒,郑重地说:“它可是我们友谊的象征,比任何宝贝都珍贵!” 这一句话,瞬间将我的思绪拉回到40多年前的初中时光。

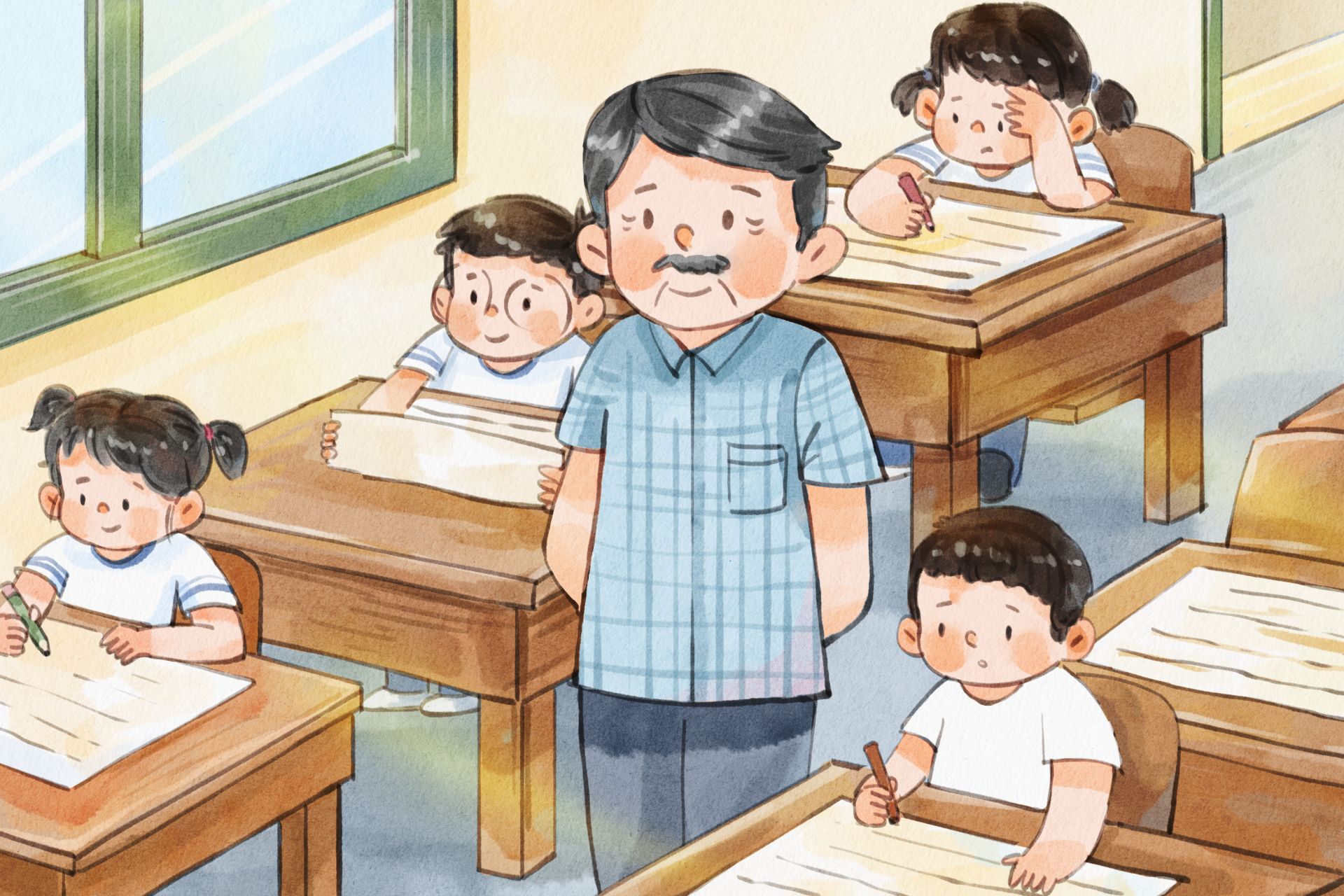

那是 1983 年的寒冬,初三教室的炭炉子仿佛失去了活力,总是烧不旺。红砖墙缝里塞满了学生从作业本撕下的纸屑,黑板槽里积着粉笔灰结成的冰碴,寒意肆意蔓延。小新总是坐在教室最后一排,铝饭盒随意地搁在旧军绿挎包上。他的早饭永远是硬邦邦的玉米饼子,就着搪瓷缸里结着冰碴的凉水,像只安静的啮齿动物般默默啃食。我留意到他吞咽时喉结艰难地滚动,也看见他悄悄把从家里咸菜罐刮来的黑黢黢萝卜头碎末,抹在饼子的裂口里,那咸菜咸得发苦,却成了他早餐难得的滋味。

一个霜花凝结在窗棂的清晨,我往书包里塞进一个广口玻璃瓶。清晨守着灶火熬制的辣椒棉油还带着余温,白皮红心的萝卜被我切成细如发丝的模样,再掺上香菜与芝麻,临封口前,我还偷偷挖了半勺过年备着的土蜂蜜。我特意绕到后排,装作不经意地说:“家里腌多了,帮我吃些。” 小新局促地用指尖搓着课桌上的补丁,冷不丁被我塞了个温热的瓶子。玻璃瓶中,红油晃动,映出细碎的光,琥珀色的蜜汁包裹着咸菜,把他的眼角都映得发亮。

自那以后,我们之间便有了一份隐秘的联结。早读时,英语老师穿着咯吱作响的翻毛皮鞋在过道巡视,我们就把咸菜瓶藏在《青少年修养》课本下悄悄传递。每次,他总是先夹一筷子咸菜,放在我掰开的黑面馒头上,自己才就着咸味喝口热水。咸菜里的香菜嚼起来沙沙作响,混合着芝麻香,在冰冷的教室里弥漫开来,连前桌的大海都忍不住频频回头,使劲嗅着鼻子。

那时,我们的课桌是虫蛀的柳木板,裂缝里卡着历届学生留下的铅笔屑。小新总会把作业本摊在课桌中间,等着我帮他订正作业。蓝黑墨水常常渗过草纸,在他虎口的冻疮处染出青痕。晚自习停电的夜晚,我们在煤油灯罩上烤咸菜,油星子溅在灯芯里,发出噼啪的声响。借着那如豆的微光,他耐心地给我讲解《数理化自学丛书》里的例题,用粉笔头在砖地上演算,可字迹很快就被北风吹成一片白雾。

最难以忘怀的,是运动会跑3000米的那天,我的鞋底豁开了大口子。小新不由分说,硬拽着我翻过操场矮墙,在他家后院的枣树下,用纳鞋底的粗麻线仔细地给我缝鞋。一旁墙角的咸菜坛子咕嘟咕嘟地冒着泡,线头在他冻疮未愈的指间来回穿梭。“尝尝新腌的糖蒜。” 他突然从兜里掏出一个玻璃瓶,蒜头在琥珀色的汁液里沉沉浮浮,“等考上县中,咱们还坐同桌。” 斜阳将枣树的影子烙在土墙上,那咸甜交织的滋味在舌尖化开,比后来品尝过的任何珍馐都更加真切、难忘。

去年深秋,我路过曾经的老校舍。已经拆到一半的红砖墙缝里,竟然嵌着半块青瓷碗底。小新蹲下身,用袖口轻轻擦拭,感慨道:“你看这裂纹,像不像当年咸菜瓶上的冰花?” 我们相视而笑,眼中泛起温热的雾气。42年的光阴匆匆流逝,却始终冲不淡那段咸中回甘的青春岁月,以及我们之间那份珍贵的情谊。

德州日报新媒体出品

编辑|李玉友

审核|冯光华 终审|尹滨