探源本家姓

□ 包方龙

水有源,木有本。追溯家族历史是一个充满魅力的过程,通过翻阅族谱、访问长辈,我们可以一窥先祖的生活,了解家族的渊源。

本人包方龙(曾用名:包芳龙,系小时候按包氏家谱辈分所起),原籍单县十里铺乡徐庄村。据家中老人讲述,在高祖父包世云(清末时期)那一代,家族从单县包河村(现属谢集镇)迁至徐庄。

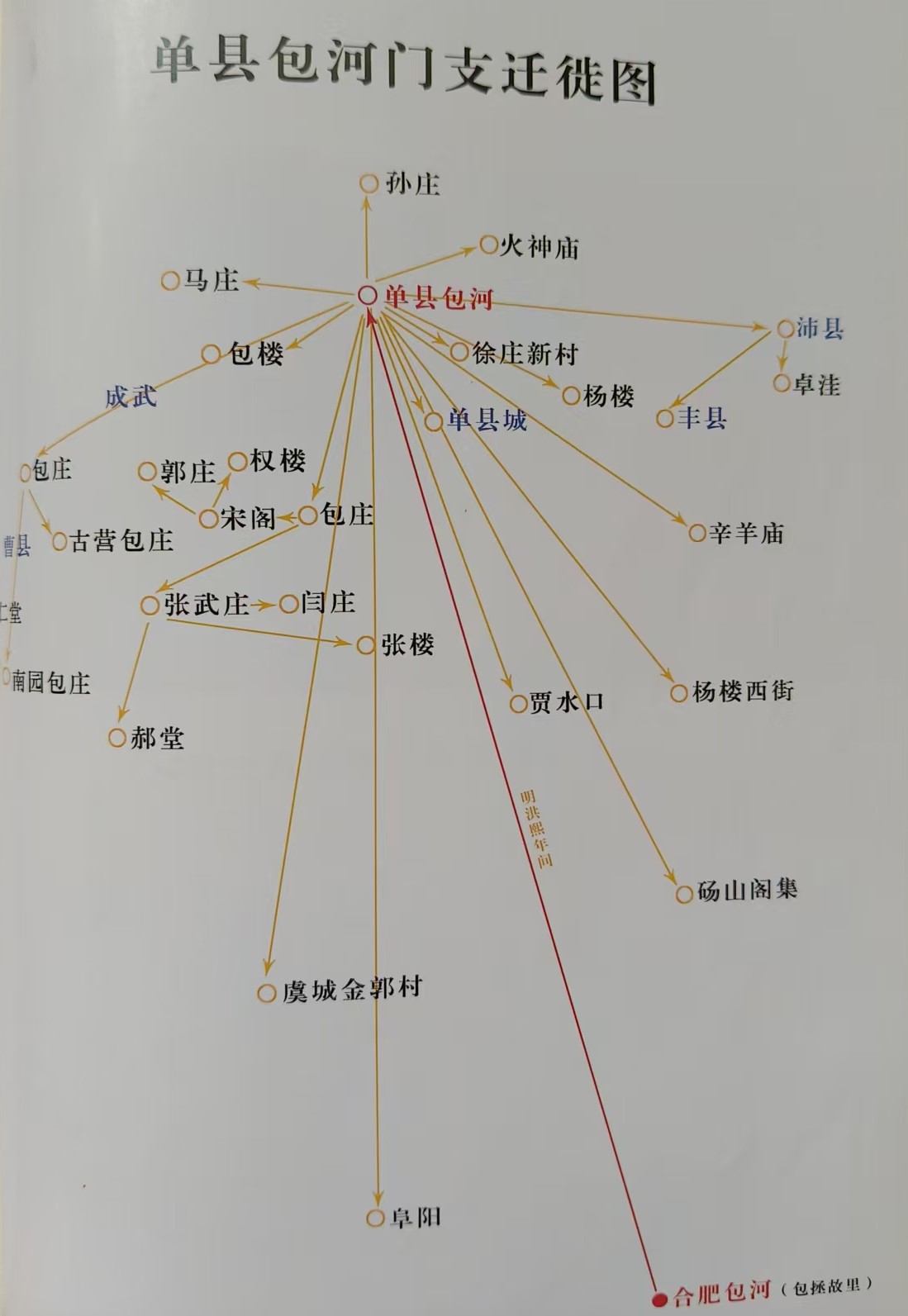

根据《清河堂・包氏宗谱》记载,单县包河门支于明洪熙年间从安徽合肥包河(包拯故里)迁居至此。先人为缅怀故土,依照故居名称,仍将新居定名包河。五百多年来,包河门支不断繁衍迁徙,如今族人分布在四省六县的二十三个乡镇、三十三个自然村。

包氏家族源远流长,尤其北宋名臣包拯更是声名显赫,世人皆知,有口皆碑。据河南省西峡县二十四卷《包氏支谱》记载:北宋名臣、三十五世孝肃公包拯公正清廉、刚直不阿、铁面无私、执法如山,早已名垂青史,实为包氏家族的骄傲。

三十五世祖为包拯!那么,包氏始祖是谁呢?

1999 年,单县包河门支族人组织七修家谱筹委会,包立启、包立成、包芳勤三人承载着族人的期盼,跋涉 800 余公里,前往豫西西峡县包先宽先生家中,实地考察求证二十四卷《包氏支谱》,得知包氏族人的始祖是春秋时期楚国大夫申包胥。

《左传》记载:春秋时期,吴王阖闾采纳伍子胥的谋略,于楚昭王十年(公元前 506 年)攻入郢都。危急时刻,楚国大夫(姓公孙,名包胥,因封于申地,故号申包胥)前往秦庭求救,遭拒绝后在秦庭哭了七天七夜。秦哀公被其忠心打动,发兵相助,楚国得以收复郢都、复兴国家。后来,楚昭王论功行赏,将申地(今河南南阳市)封给包胥,而包胥却表示:“我请救兵不仅是为了国君,更重要的是为了楚国百姓!” 他拒绝接受赏赐,随即隐居山中安度晚年。因此,楚国人民对公孙包胥十分敬重,仍以其封邑名称呼他为申包胥。

申包胥的后人在周敬王十四年(公元前 506 年)开始以 “包” 为姓氏,该支包氏由此发端,至汉朝时成为汉族包氏,史称汉族包氏正宗。历代包氏宗亲繁衍至今,已分布于安徽、浙江、江苏、河南、山东、陕西等全国各地。

根据《史记》《百家姓・包》和《元和姓纂》等古籍记载,包姓的起源最早可追溯至远古时代。其中一种说法是,包姓源于风姓包氏,出自远古部落首领包羲(即伏羲氏)。包羲的母亲是风华胥,包羲随母姓风,故称为风姓包氏。伏羲是三皇五帝之首,他创制八卦,教民众捕鱼、畜牧以充实厨房,因此又名庖牺氏。“庖”“苞”“包” 在古代通用。据《路史》记载:“包羲氏后有包氏”。

时间来到 2017 年,经过族人的千辛万苦与呕心沥血,第八次重修家谱工作正式完成,《清河堂・包氏宗谱》得以面世,我与家人的信息被载入其中。

明代单父县(今单县)包河门支在清乾隆年间新增二十代(61 世 —80 世)排行字,据家中祖辈相传为:“续宗传圣世,德业立芳石,忠信宜均守,家声永在诗”。按照辈分排序,我为第六十九世 “芳” 字辈。

纵观包氏宗族史,包氏历代贤良辈出,他们堂堂正正做人,清清白白为官,爱国爱民,遵纪守法,孝敬父母,尊老爱幼,守护家族根基。

在本人家族中,父亲包立德(第六十八世)今年 88 岁,原为县里的局级干部,退休后秉承家学,喜爱研究养生之道,搜集、整理偏方,二十多年笔耕不辍,现已出版《奇效简便偏方精选》两册。在县城里,几乎每天都有人到家中索求偏方,父亲乐于助人,总是有求必应,深受街坊邻居称赞。目前,他身体依然硬朗,耳不聋、眼不花,每天都开心地从事着这份有益的事业。

伯父包立炳(第六十八世)继承祖业,公私合营后进入单县人民医院担任中医大夫,直至离休。他终生行医,仁心仁术,救助过无数患者,广受敬重。从侄包石轩(第七十世)现任某重点大学社会学系主任、教授,是包河门支族人的荣耀。其研究涵盖社会学、宗教学、跨文化交流等领域,在国内外学术交流中表现活跃,颇有建树,是同辈子侄中的佼佼者。

通过研究宗谱、探源本家姓,我们能够了解先祖何时何地得姓、迁徙、兴衰等历史变迁,明确自身的身份与根源,增强归属感和认同感。家族的延续不仅在于血脉的传承,更在于家族文化与价值观的传承。在先人的教诲和影响下,我们应不断培养自身的品德与修养。

愿包氏家族枝繁叶茂、人才辈出。

附:作者包方龙堂哥包芳运写诗赞本文——

赞弟诗一首

方探谱系溯源流,

龙脉绵延岁月悠。

兄承祖训寻根路,

弟继家声续旧由。

追本思源承世泽,

根深叶茂记宗丘。

溯洄千载亲情系,

源启包氏万古秋。

德州日报新媒体出品

编辑|李玉友

审核|冯光华 终审|尹滨