回老家过节去

□邓吉收

一年一度热热闹闹的中秋节,就这样在人们的欢声笑语中落下了帷幕。但是住我楼下小王的有一句话却一直萦绕在我耳边,使我浮想联翩,感慨万分,久久不能忘却。

那是中秋节上午,我从外面购物回来,正想上楼,在楼道口,迎面遇到小王一家人正噔噔的快速走下楼梯。小王在前,只见他左右两手分别提着几样大小不一,色泽鲜艳的礼品盒包装的礼品。他看到我,先是礼貌地做了个躲让的姿势,然后我们即兴聊了几句:

“回来了,伯伯。”小王每次见到我,他总是先开口,然后他的妻子和儿女一一和我打过招呼。

“回来了——一家人这是要去哪儿?”我问。

“伯伯,俺这是回老家过节去。”小王兴奋地回答道。

“哦,回老家?——对,还是回老家过节好,还是回老家过节好。”我一时竟忘了今天是中秋节,竟忘了小王城南15公里路外还有个老家。当他说出“回老家过节去”时,我竟不假思索地重复了一遍。

我看着他一家四口人,又说又笑地走向小区的大门,直到消失在我的视线里。我知道,他的私家车早已停在了小区门外。

不知为啥,小王的一句“回老家过节去”,竟触动了我的神经,并在我的心灵深处激起阵阵涟漪。

我和小王只是隔着一层楼板的邻居,就像农村隔着一堵院墙的邻居一样。平时,只要碰头总要家长里短地聊上几句,这样,他通往老家的那条路,虽然我没走过,但也并不十分陌生。可是,当他颇为得意地说出“回老家过节去”这句话时,竟打动了我,感染了我,使我情不自禁地想象着、他一家四口人回老家的一路情景——

车子驶出县城,沿着省道一路向南。路上车水马龙,鳞次栉比的路边店闪电般地纷纷甩在车后,车内小王全神贯注地握着方向盘,娘儿仨一边欣赏着路两边的风景,一边谈笑风生。不知过了多长时间,车子慢下来,拐弯驶入一乡间柏油公路。

路虽不算宽敞,但平坦,笔直,尤其是路两旁整齐、挺拔且绿油油的玉米,像无数卫兵列队站立在路两旁,隆重而热烈地迎接从四面八方归来的游子。车子经过一番左转右拐,最后缓缓驶进村庄——哦,这就是小王的老家。

小王轻轻地摇下车窗玻璃,车子缓缓地行驶在村子的大街上。放眼望去,眼前的村容村貌已今非昔比:街道两旁新栽下的绿化树木,郁郁葱葱,正在茁壮成长;街面干净整洁,宽敞的水泥路面早已通到了家门口;大街上空旷的场地,整齐划一停放着一排排私家车;党员活动室前的广场上,三三两两的老年人正在各种健身器材上,悠闲地锻炼着身体;高高的旗杆上,那鲜艳的五星红旗在阵阵秋风的吹拂下,迎风飘扬。

小王的车子缓缓地行驶在大街上,他逢人便停下车子,探出头来,微笑着向父老乡亲示意问好,乡亲们也会热情地招呼道:“回来过十五了。”然后彼此招招手,以示亲热。

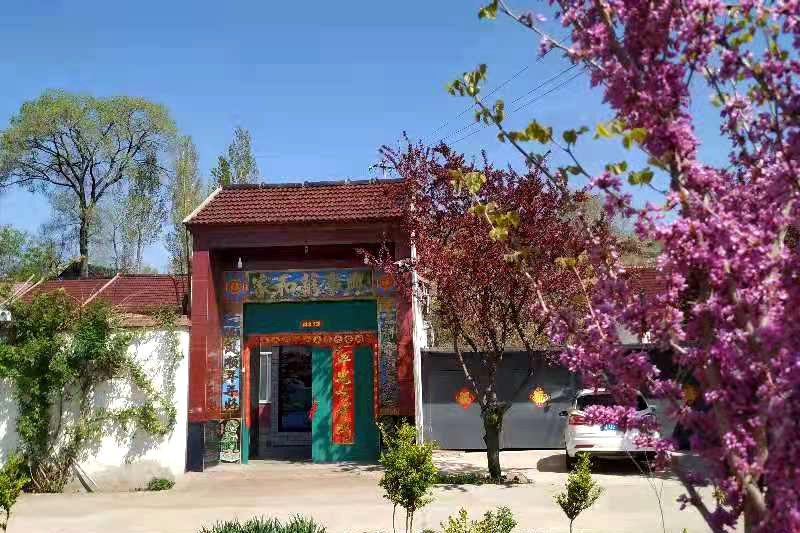

当小王把车子停靠在一醒目的红漆大门前时,老家终于到了。他从车上取下礼物——也许关车门以及儿女欢快的嬉笑声,把二老吸引出来,于是,祖孙三代手拉着手,又说又笑地走进庭院。那条看家护院的大黄狗,不知从哪儿飞奔过来,先是围着小王一阵上蹿下跳,继而舔舔或闻闻小王的衣角,最后摇着小尾巴,寸步不离地跟在小王的身后。

夜晚,皎洁的圆月悬挂在庭院的上空,把整个院落打扮得静谧而迷人。庭院里,小王一家人围坐在一大圆桌旁,桌子上摆满了丰盛的佳肴,一家人边吃边聊,阵阵欢声笑语荡漾在庭院的上空,浸入朦胧的夜色里。间或有左邻右舍的婶子大娘、哥哥嫂子们也赶来凑热闹,整个院落一时间汇成了欢乐的海洋。

这种欢乐散发着泥土的芳香,这种欢乐充满了原汁原味的甘甜,这种欢乐是发自内心的愉悦,这种欢乐浓缩了数代人的情愫,这种欢乐是在异地他乡不曾有的。

曾几何时,我也是数年在老家居住,在老家过节,老家那种淳朴而又浓郁的父老乡亲之情深,每每回想起来,就像是在昨天,总是历历在目。后来,父母双亲先后离去。再后来,搬进了县城居住,尽管老家还有房子,还有院落,回老家却像是在走亲戚。也难怪,父母在,父母就是老家的代名词;父母不在,老家就成了乡愁的地方。

我真羡慕那些经常往返于老家的人,我更羡慕像小王这样能回老家过节的人。

有老家,真好!

德州日报新媒体出品

编辑|李玉友

审核|冯光华 终审|尹滨