偶遇周令飞先生

▢戴连强

今年5月23日,因公前往绍兴考察文史工作,住进著名的咸亨酒店。酒店前有孔乙己的塑像。晚饭时,我们吃到了茴香豆。饭后参观了鲁迅故居、鲁迅纪念馆和三味书屋。在灯光昏暗的后园,我们找到了蜡梅树,找到了一棵枣树,却没有发现另一棵枣树。在三味书屋,我还买了一袋茴香豆和一把写有“读书须眼到、口到、心到”的戒尺。

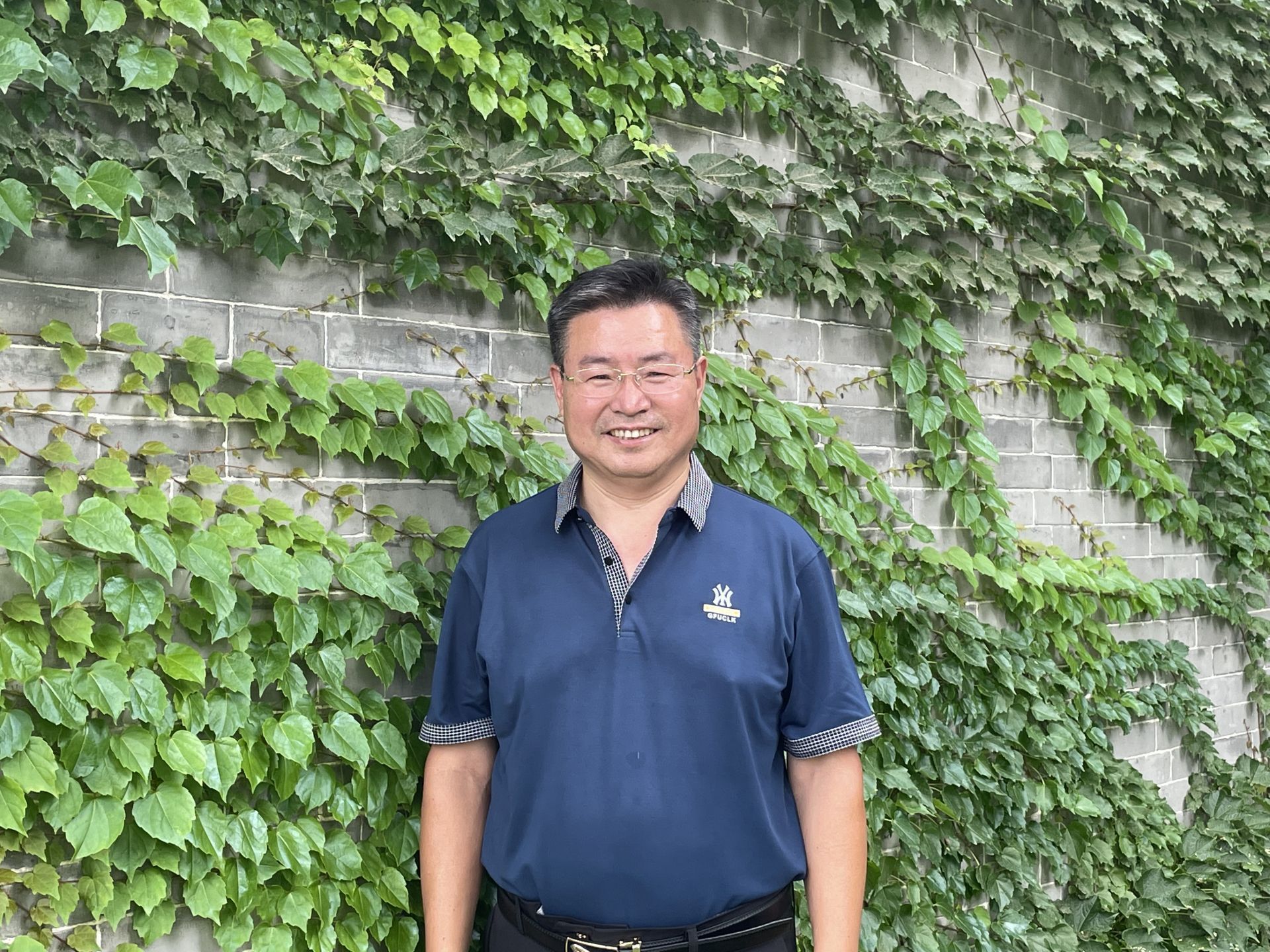

第二天吃早餐时,在餐厅不期而遇鲁迅之孙周令飞先生。周先生也在吃早餐,虽然是第一次见到他,但我确信不疑,只见他国字脸,乌黑的头发和胡子,穿着洁白的长袖衬衫,酷似鲁迅的形态。虽然我一向不喜欢追星,但见到周先生还是心里有点小激动,想和他一起合个影。我在远处等他吃完主食,面前只有一杯咖啡时,我又向服务员确认了一下,便慢慢走到他面前,低下头说:“请问您是周先生吧!我是德州政协的戴连强,想和您合个影。”他点头称是,并摆好姿势同意和我合影。他对面和他一直吃饭的一位女士,放下手中的餐具,接过我的手机,准备给我们拍照。我立即站在周先生身边,那位女士帮我们拍好照。我接过手机,向他们道谢,并说“打扰了!”

虽然周先生不知道我是谁,但我对周先生并不陌生。前几年在鲁迅先生逝世80周年纪念日时,我在视频上看到了媒体对他的采访,因而印象深刻。他在采访中说,“自己上学后当讲到鲁迅的课文,大家知道了我的背景后,我就在众目睽睽之下每天被指指点点。同学们经常说,‘又要背你爷爷的文章。’”他最不会写作文,但别人都不相信,“因为我是鲁迅的孙子”“要我写通讯报道,我最不会写的就是作文,他们不信,就得写,因为我是鲁迅的孙子。”当然他还讲述了很多有趣的事,曾经一度冲上热搜。在头一天晚上参观鲁迅纪念馆时,我们也关注到了周令飞的图片资料。

社会上之所以关注周令飞先生,我认为应该是爱屋及乌的一种朴素情感吧。鲁迅先生是中国现代伟大的文学家,新文学运动的奠基人,是旧中国少有的具有民族气节和骨气的作家。毛泽东曾高度评价他:“鲁迅的骨头是最硬的,他没有丝毫的奴颜和媚骨。这是殖民地半殖民地人民最宝贵的性格。鲁迅是在文化战线上的民族英雄。”“鲁迅的方向就是中华民族新文化的方向”。我们从小学到大学,陆续读过鲁迅的许多文章,潜移默化,受到深刻影响,如《少年闰土》《从百草园到三味书屋》《孔乙己》《社戏》《故乡》《祝福》《一件小事》《藤野先生》《阿Q正传》等数十篇,他刻画的文学人物寿竟吾先生、孔乙己、祥林嫂、闰土、藤野先生、阿Q等入木三分,他的名言“横眉冷对千夫指,俯首甘为孺子牛”“无情未必真豪杰,怜子如何不丈夫”“寄意寒星荃不察,我以我血荐轩辕”“其实地上本没有路,走的人多了,也便成了路”“哪里有天才,我只不过是把别人喝咖啡的时间都用在工作上了”“时间就像海绵里的水,只要愿挤,总还是有的”“我好像是一头牛,吃的是草,挤出的是牛奶”等,还有他刻在书桌上的“早”字,无不给人们留下深刻的印象。鲁迅曾用清人何瓦琴的联句书赠中共早期领导人瞿秋白:“人生得一知己足矣,斯世当以同怀视之”。鲁迅逝世后,举国悲痛,在他的葬礼上,来自上海社会各界的人们,纷纷自发前来为他送行,更有国母宋庆龄、北大校长蔡元培、作家巴金等16位知名人士为他抬棺扶灵,送行的民众队列长达十几里。在鲁迅的棺木上,覆盖着由沈钧儒亲笔题写的“民族魄”三个大字,荡气回肠,写尽鲁迅的一生风骨。正如著名诗人臧克家在《有的人》诗中所说:“有的人死了他还活着”“他活着是为了多数人更好地活着的人,群众把他抬举得很高很高。”

鲁迅生前帮助过许多进步文学青年,他的后人也得到社会的关注。他和许广平唯一的儿子因为出生在上海,取名叫周海婴。鲁迅临终前曾写下七条遗嘱,其中第五条是:孩子长大,倘无才能,可寻点小事情过活,但不可去做空头文学家或美术家。周海婴还真的没有继承父亲鲁迅的文学事业,而是在北京大学物理系学习无线电专业,后来成为无线电专家。今年春天,我们在哈尔滨著名的马迭尔宾馆发现,在显要位置悬挂的一幅放大的马迭尔宾馆外景照,竟然是周海婴上世纪30年代的摄影作品。周令飞作为鲁迅的长孙,在北京景山学校毕业后,16岁参军,在部队入党,后到解放军画报社当摄影记者、转业后到人民美术出版社任美术编辑,再后来从事影视节目策划编导,成为国际大型文化活动制作人。

周令飞先生已经70岁了,他还担任着鲁迅文化基金会会长、上海鲁迅文化发展中心理事长、北京语言大学鲁迅与世界文化研究院院长、鲁迅美术学院客座教授和众多中小学名誉校长等职务,我希望他健康长寿,希望他为弘扬鲁迅精神做出更多的贡献。

作者简介:戴连强,1966年7月出生,山东省临邑县人,曲阜师范大学中文专业,先后在大型国企、街道办事处、组织部、民主党派机关和政协工作,山东省散文学会会员、省作协会员,现任德州市政协文史委副主任。

德州日报新媒体出品

编辑|李玉友

审核|冯光华 终审|尹滨