我 的 父 亲

□戴连强

2016年1月30日,父亲溘然长逝,享年84岁。离春节还有8天,没有吃上过年的饺子。“七十三、八十四,阎王不叫自己去”的俗语,在父亲身上应验。

父亲姐弟5人,上有我的大姑、大爷,下有两个小姑。他12岁那年,36岁的爷爷意外去世,那年我大爷14岁、小姑只有3岁。小脚的奶奶带着他们姐弟几人,种着几亩薄田艰难度日。多亏他们姥爷的无私帮助,才渡过难关,长大成人。

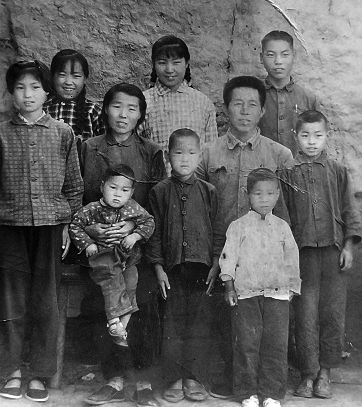

1973年秋天全家福,最右边男孩为作者,时年8虚岁

及至稍长,父亲就投奔到离家12里地外的田口村我的大姑家,去读高小。白天上课,下课后父亲就帮我大姑家挑水、喂牲口、起栏垫圈、扫院子。他读书很用功,几年的高小使他成为那个年代少有的文化人。后来父亲在西寨管区当过干部,在兴隆公社食堂当过司务长,上世纪50年代末在东营孤岛原济南军区养马场工作过。当时孤岛的生活条件非常艰苦,因为地处黄河入海口,水质浑浊,没有干净的饮用水,烂嘴角成为常态,住的是地窝子,号称“小咬”的蚊子肆虐。父亲当时工资39元5角,而地瓜干是3元一斤,也就是说每月工资只能买10多斤地瓜干。加之年幼的大姐、二姐和哥哥,3人分别只差一岁,嗷嗷待哺,父亲便辞职回家。改革开放后,落实政策,父亲办成了退职,多少领取一点生活补贴。

70年代初我记事时,父亲在村里当小学民办教师。在生产队时期,父亲还当过记工员。几年后,村里办副业,有江苏人来村里办油石加工厂,父亲就在厂里当采购员,由此父亲也到过上海和苏杭等一些大地方。父亲常常教育我们,做人要长志气,要有骨气。

父母共生育了10个孩子,存活下来的只有我们兄妹8个。只有我读到了大学,尽管我读书也说不上多么聪明,但我之所以能读到大学,是因为父亲的一直坚持。第一次参加高考名落孙山,父亲没有埋怨我,要我回校复读。复读费要交260元,当时父亲种的西瓜刚成熟,他摘了一地排车西瓜,套上牛拉着到30华里远的禹城县城卖,我陪同父亲一起,中午时还没有卖完。天气炎热,我买了一块冰棍,父亲说什么也不吃。第二年,我终于考上了曲阜师范大学,成为周围村里第一个本科大学生。

在农村,我们家男孩多,父亲的首要任务就是为儿子们娶媳妇、盖房子。我考上了大学,不用为我盖房子了。但父亲还得为我哥哥和三个弟弟分别盖了房子。由于父亲每年都挑选一块地种西瓜,过麦后西瓜上市就能见到现钱,比起只种棉花的见钱早。有一年,村集体要处理一部分树,买下后还可以继续长着,父亲就凑钱买下一条河堤上的几百棵树。父亲一辈子共盖了5处房子。每次率领我的几个弟兄,加上姐夫等亲戚帮忙,自己烧砖、打苇板、拉土,请人垛墙,用成材的树木当檩条。每次都是春节后在乍暖还寒时就动工,都是极为繁重的体力活。

记得每年暑假我在家,看到父亲每天顶着如火的骄阳,赤着上身,蹲在西瓜地里压秧,后背起了一层红红的热疙瘩,有的爆了一层皮,有时披上一件短袖衬衫,衣服上每天都是一层盐渍。回到家里,口渴的父亲一通凉开水下肚,拿起大蒲扇扇起来。父亲生活朴素,有客人或者有场合时能喝点白酒,但我从来没有看到他喝醉过。他从来不吸烟,农闲时喜欢打扑克牌,但从来不赌。他不经常喝茶,如果沏上一杯茶,不喝到没有颜色不罢休。

晚年,由于耳朵聋得厉害,父亲变得少言寡语起来。他60多岁时还上房晒玉米,70多岁时还帮助哥哥和弟弟收拾庄稼,80岁时还拔草喂羊。父亲从来不挑饭食,即使在他生命最后的时间里,也是做什么就吃什么。

父亲去世前的一年多,我几乎每两周回老家一次。有一次因为有事晚回去一周,在第20天上父亲让姐姐给我打电话,父亲说:“他20天没有回来了,看看有什么事吗?”我一则以喜,一则以悲:喜的是父亲何以记得这么清楚,悲的是让老父亲还惦记着我。后来星期六我回去了,父亲正在炕上睡觉,我悄悄把他叫醒,他慢慢睁开眼睛,看到是我,埋怨道:“还知道家来呀?可想坏了。”我却有些心酸。往年我两个月才回家一次,现在三周回来一次就嫌长了。临走时,父亲嘱咐道:“这次走了,可不能那么长时间不回来啊。”我答应了。

父亲走了,我在50岁时,成了没有爹的孩子。再回家时,只能到坟上看他了。写到这里,我泪流满面。

父亲,安息吧!您一生太操劳了。

作者简介:戴连强,1966年7月出生,山东省临邑县人,曲阜师范大学中文专业,先后在大型国企、街道办事处、组织部、民主党派机关和政协工作,山东省散文学会会员、省作协会员,现任德州市政协文史委副主任。

德州日报新媒体出品

编辑|李玉友

审核|冯光华 终审|尹滨