文明,是一座城市的精气神,亦是一个时代的风向标。

一座城市的吸引力源自何处?是优越的区位优势,是良好的生态环境,更是那一缕缕扑面而来的文明清风。

初夏时节,放眼齐河,蓝天碧水,如诗如画;街头巷尾,人车通行秩序井然;社区之中,志愿服务活动如火如荼;文化旅游景区内,青砖黛瓦间,游客悠然赏景。一曲富有时代气息的文明乐章,正在齐河大地奏响。

这座曾被古人赞为“膏土连阡、衢交九达”的千年古邑,如今正以“人民城市人民建、人民城市为人民”的坚定信念,将文明创建融入城市发展血脉。

近年来,齐河不断提高城市规划、建设、治理水平,将文明融入城市的每一处肌理,努力打造成为一座成风化人、润泽崇德的大义之城,承载起人民群众对美好生活的无限向往。

城市文明,一头连着发展,一头连着民生。为实现好、维护好、发展好最广大人民群众的根本利益,让更多群众共享文明幸福生活与高质量发展成果,齐河持续加大为民惠民利民工作力度,集中开展“城市基础设施配套”“城市综合管理”“交通秩序整治”等攻坚行动。凭借这些努力,“全国综合实力百强县”“全国绿色发展百强县”“中国宜居宜商宜游最具魅力城市”“国际花园城市”“国家生态文明建设示范区”等诸多荣誉先后花落齐河。

围绕人民群众对优美生活环境的需要这一现实要求,齐河将生态宜居理念贯穿城市规划建设,把城市公园建设作为绿化提档升级的“助推器”。一方面推动城市公园绿地开放共享,另一方面在开放共享区域内可以搭设帐篷、野餐、户外拓展、户外团建、婚纱摄影以及开展文化、科普教育等活动,为市民提供“走得进”“坐得下”的城市绿色空间。

环境能够改变认知,文明可以涵养品格。为筑牢文明培育的根基,齐河不断强化文明阵地建设,统筹推进“生态体验廊道、文化体验廊道、文明实践廊道、乡村振兴廊道”等复合型廊道建设。

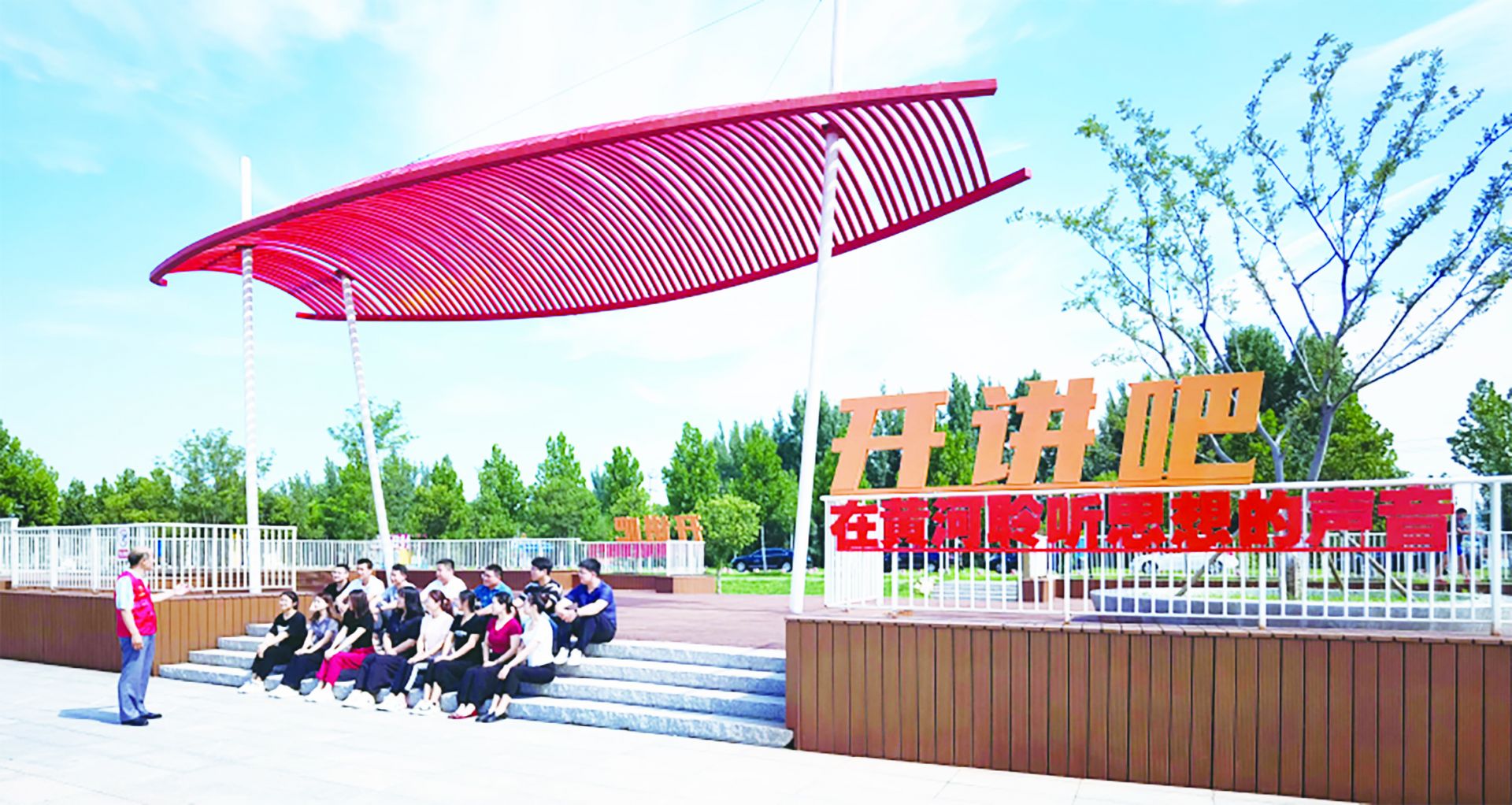

在绵延60多公里的黄河北岸线上,“如此文明 如此齐河”“黄河奔腾 文明潮涌”“对话黄河 遇见文明”等景观小品,在浩荡黄河水的映衬下,显得格外引人注目。街头巷尾,文明守信、孝老爱亲、 奉献助人等故事牌,如珍珠般镶嵌在绿树红花之中。大清河畔,以“一河二廊三馆四基地”为基础的“新时代文明实践会客厅”,已然成为倡树美德健康生活方式的“新地标”。

突出优质的文化供给,全县各乡镇(街道)已全部建起综合文化站、图书馆和文化馆分馆,文体小广场等均实现了100%全覆盖。县、乡、村形成的多级公共文化设施网络为广大群众提供更高质量、更有效率、更加公平、更可持续的公共文化服务。

推动优势文化资源向基层流动,齐河深入开展文化惠民活动,实行“你点单·我送戏”菜单式服务,通过政府购买服务方式,引进专业文艺团队,组织开展乡村文艺展演、广场舞展演、群众性小戏小剧展演、朗诵大赛、全民阅读活动、“群众艺术课堂”文化文艺培训等各类公益性群众文化活动。各类活动覆盖城乡、丰富多彩,构筑起“15分钟公共文化服务圈”。

文明的车轮滚滚向前,每一步都在齐河这片土地上留下深深的印记。全国劳动模范时传祥、全国道德模范兼舍己救人模范军官孟祥斌、齐鲁时代楷模关鲁、17年如一日义务护送学生过马路的全国道德模范张光城……他们都是齐河大义与文明之风的传承者,用自己的行动诠释着文明的力量。

齐河“好人”不断涌现,越来越多的人接过爱心接力棒,加入好人行列,齐河大地涌现出“好人现象”。

他们当中,有勇救落水男童的“文明先锋”赵虎、徐兴清;有把希望深耕于乡村的劳模张虎;有带领群众一起奔小康的劳模刘兴恩……这些好人大多来自基层、来自身边,他们坚守着真善美的道德品质,向他人和社会传递着温暖。

如今,文明的触角如同雨露和阳光,温柔地浸润着齐河的每一寸土地,潜移默化地感染着每一个人。倡树文明理念、遵循文明规范、展现文明风采,已成为齐河人民的主动追求。

当清晨的阳光掠过黄河湿地,志愿者的红马甲与群众悠然漫步的身影共同勾勒生态画卷;当夜幕降临文化广场,广场舞的律动与孩童的笑声共同谱写民生乐章——这正是文明本来的模样:它是基础设施的坚实支撑,是文化浸润的无声滋养,是凡人善举的星星之火,更是久久为功的常态坚守。

千年黄河岸,文明新韵长。

在这片浸润着千年文脉的土地上,齐河正以“功成不必在我”的境界和“功成必定有我”的担当,让文明之花常开常新,在黄河流域生态保护和高质量发展的壮阔征程中,书写属于新时代的文明史诗——朵朵以人民为根脉的文明之花,在持续浇灌中结出丰硕的果实,照亮群众对美好生活的向往。

德州日报新媒体出品

记者|钟伟 编辑|李晓楠

审核|杨永峰 终审|尹滨