话说当年出河工

□康永森

春暖花开,人们纷纷赏草地逛花园,好不惬意。不时听到上岁数的那帮老弟兄发出感慨:我们年轻时,眼下正是出河工的季节。

出河工,是上世纪60年代至90年代鲁西北农村最苦最累的活儿,也是那时公社、大队干部最难干的工作。个别劳力不愿出河工,干部反复上门催促,为此经常发生争吵,加重了干群矛盾。催河工,成为当时农村工作“四大难”之一。不过,大部分劳力是愿意上河的,多挣工分不说,还能吃饱饭。时过境迁,出河工成了那代农民骄傲的资本,每当回忆起当年出河工的情景,便慷慨激昂,就像自己参加过解放战争三大战役的战士一样。

出河工,是18岁至45岁农村青壮男劳力必须尽的义务,通过抓阄确定出工顺序,依照水利工程需要劳力的多少,轮流出工。每季挖河的任务不同,工地远近也不一样。民工人手一把铁锨,两名河工配备一辆手推车。推着被褥、碗筷、身子下面铺的柴草,以及生产队配置的道板、打饭的铁桶、筐子、提灯等,不管离工地多远,一般都是走着去,后期有拖拉机的村子,才开始用拖拉机接送。

民工住的条件孬好,要凭运气。出工早的,可以在靠近工地的村里找到民房,摊上好房东还能得到很多方便。民工把多余的饭菜送给房东,帮房东干些零碎活儿。关系走好了,民工回家很多年都念叨。进工地晚了,就得在工地上搭窝棚,风吹雨淋活遭罪。

不管清淤还是开新河,刚开工比较省力。随着越挖越深,装满泥土的小推车就需要爬河坡,民工们利用滑车来拉钩。滑车是这样设置的:把小推车倒着竖起来,两个车把埋进地下,卸掉车轮胎,长长的绳子绕过车轮毂,一头拴着铁钩伸到河底,勾在手推车前头,一头由拉钩的民工掌握。等河底的小推车装满泥土,拉钩的民工肩背拉绳全力往河底俯冲,推车的民工掌握着手推车平衡沿坡而上。

民工是一个特殊群体,工地上充斥着一种特殊气氛。指挥这些人的人,需要一位特殊的领导。营长、连长都选脾气武点、说话粗点的干部。脾气柔和的不能用,“秀才遇到兵,有理说不清”,到了工地上就让民工给欺下。但又不能太武太粗,那样的干部容易惹事。需要的是不惹事,不怕事,能干事,什么样的人、什么样的话也能对付的人。当年神头公社多年都是那个王片长当营长。他开会熊那些能吃不能干的民工:你抻着脖儿,拄着掀儿,一顿七八个钢管儿(用铁模挤成的窝头),一摸小车腿打软儿;熊那些刚娶媳妇不久,夜里偷偷往家跑的民工:你被窝里硬,河道里软,糟践坏了身体别怨俺。民工们说话不是笑话就是荤话,谁说的越荤,捧场的越多。谁要是净说些文静话,都赶不上放屁有动静。最有资格说话的,是那些身强力壮的民工,体格弱薄的民工只能听着,听到一排子糟践自己的话,也只能笑脸陪着。公社提拔干部,会优先考虑有带河工经历的人。

每年出河工基本是春、秋两期,有的年份会出三期。除了地区、县的工程,公社也见缝插针安排工程,动员男女老少齐上阵,大搞农田干、支、斗、农、毛沟渠的配套工程。那时的动员口号是,“一气干到年二十九,吃了饺子再动手。”

随着农民务工经商的兴起,越来越多的劳力不愿出河工了,便催生了“以资代劳(卖河号)”方式。能买到河工号的人很有“面子”,乡镇也借此缓解一下资金困难。

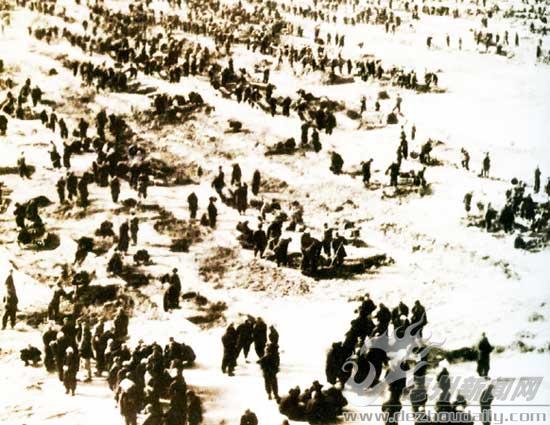

出河工这个伟大而艰巨的任务,竟因为一场不期而至的天灾而终结。1993年11月初,德州18万民工聚集齐河县马集乡挖王楼沉沙池,陵县的两万民工承担同时开工的德州重点工程丁东水库建设工地。我于1993年9月16日刚接任丁庄乡党委书记。丁东水库工程开局比地、县领导预想的要好。出乎意料的是,进入11月中旬,德州地区连降中到大雨,随即由雨转雪,气温骤降至零下20摄氏度。煤、面补给困难,民工身居窝棚,严寒难以抵御。

德州行署专员杨传堂徒步视察现场后紧急命令,各县市和地直有关部门,不惜一切代价抢运民工。其间,全区共动员社会车辆1500辆(次),同时,组织坚守在工地的民工有序自行撤离。

朱若木在《1993年德州河工风雪大救援》中写道:有一群英雄叫河工,有一种奉献叫牺牲,有一种力量叫悲壮,有一种撤退叫前行。

领导的决策思路由此发生了根本转变,水利工程由机械化施工替代了人海战术。1994年春节刚过,丁东水库工地全部被轰鸣的机械占领。

作者简介:康永森,多年从事文化、宣传工作,历任公社(乡镇)党委书记、副县长等职。

德州日报新媒体出品

编辑|李玉友

审核|冯光华 终审|尹滨