1938年八路军“挺纵”部队到达冀鲁边区后,“挺纵”司令部创办了刊物《烽火》,后改由冀鲁边区特委宣传部主办,成为冀鲁边区特委的机关刊物。初定为周刊,铅印,16开本。同年10月,刊物改为报纸,定名《烽火报》。

报纸初期在乐陵西关史宅印刷,总编辑为傅国光,下设编辑、通联、发行、总务等科室和印刷厂,工作人员20余名。报纸是3日刊,4开4版,每期印数2000至3000份不等。由于处于战争环境,印期和印量等多有变化。一年后,报社扩大规模达到了全盛时期,共有5台油印机,内设1室6科和1个电台,工作人员120多名。报纸也改为隔日1期,对开4版,每期印5000多份。

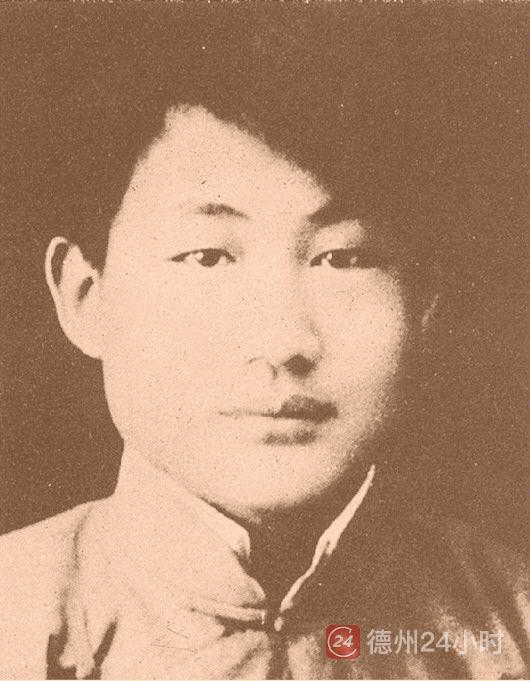

傅国光

报纸除报道本地新闻以外,还及时报道一些国内外重大新闻。报纸的消息来源,除电台收听新华社消息外,还有一条重要渠道,就是由鄂豫皖边区按时送来的中共中央所办的新华日报,以及新华社的油印消息小报。

为防备敌人的破坏,报社的印刷、出版始终都是在地下室秘密进行,并经常变换印刷地点。每次转移都是在夜深人静时,几十名战士和抗日群众肩扛车拉,悄无声息地把每台500多斤重的机器转移到新地点。5年间,先后转移了20多次,从宁津县的太平店、马头孙、杨堡,到河北盐山县的张海、小山,以及东光、南皮的一些地方,共挖建了40多个地下印刷室和仓库。

石印机

纸张问题是出版报纸最大的困难之一。刚开始,所用纸还能从敌占城采购后偷偷运来。渐渐地,日伪军加强了对纸张的控制,严禁纸张出城,使得根据地经常闹纸荒。为解决这一难题,边区政府于1940年7月在宁津县曹塘村办起了自己的造纸厂,很快试制出了质量较好的毛头纸,解决了边区的纸张之需。

从1938年秋季《烽火报》创刊,到1942年冬季改称《冀鲁日报》,《烽火报》出版了4年,共印470期。期间,《烽火报》根据党的抗日民族统一战线的方针、政策,始终如一地宣传和发动鲁北冀南一带人民群众全面抗战,鼓舞了边区军民抗战到底的信心和决心,使深陷黑暗中的人们看到了光明和希望。

记者|李智群 通讯员|冯腾飞