乐陵“五城四迁”的来龙去脉

□张帅

乐陵位于山东北部,“南连青济,北接沧瀛,左环渤海,右控平原”,作为千年古邑,自建城设县开始,至今走过了2300多年的沧桑岁月。纵观历代文献资料可知,历史上一共有过五座乐陵县城,按建城年代或经历的主要朝代,可分别称为秦乐陵县城、北魏乐陵县城、唐乐陵县城、宋乐陵县城、明清乐陵县城。

这五座县城一脉相承,遍布四境,各有千秋,串起了乐陵城市发展的千古传奇。那么,乐陵县城为何会屡次搬迁呢?各处县城城址今在何方?下面,就让我们一起梳理一下乐陵县城历次搬迁的来龙去脉。

秦乐陵县城

据唐代地理总志《元和郡县志》记载,乐陵“本燕将乐毅攻齐所筑,汉以为县,属平原郡,即汉大司马史高所封之邑”。这是乐毅伐齐时修筑乐陵城的最早出处,也是乐陵地名取自“乐毅伐齐,择陵筑城”之义的由来。

周赧王三十一年(公元前284年),燕将乐毅率五国伐齐,于半年内“下齐七十余城,皆为郡县以属燕,唯独莒、即墨未服”。乐毅伐齐是战国后期一起重大历史事件,一定程度上加快了秦国统一天下的步伐。此间,乐毅在齐国北部选择一处高亢之地筑起一座城邑,命名为乐陵城,这便是乐陵建城之始。

秦王政二十六年(公元前221年),秦军由燕地南下攻齐,俘虏齐王田建,齐国灭亡。由此,秦始皇完成统一六国大业,“海内为郡县,法令由一统”,开始建立起中央集权统治。原齐国故地被拆分为齐郡、琅邪郡,其中乐陵城属齐郡,遂依托此城正式设置乐陵县,是为乐陵置县之始,即秦乐陵县城,也是第一座乐陵县城。

秦乐陵县城坐落于今乐陵市花园镇城子后村村南,也即魏王城遗址。两汉时期,乐陵属平原郡,这里先后短暂地成为史氏乐陵侯国、邳氏乐陵国的食邑。东汉建安十八年(213年),在曹操的推动下,还依托乐陵县城首次设置了乐陵郡,成为其驻地,这也是“魏王城”得名的由来,因为曹操俗称“魏王”。直到北魏永平二年(509年),乐陵县城搬离此地,遂成废城,作为治所持续时间近800年。

北魏乐陵县城

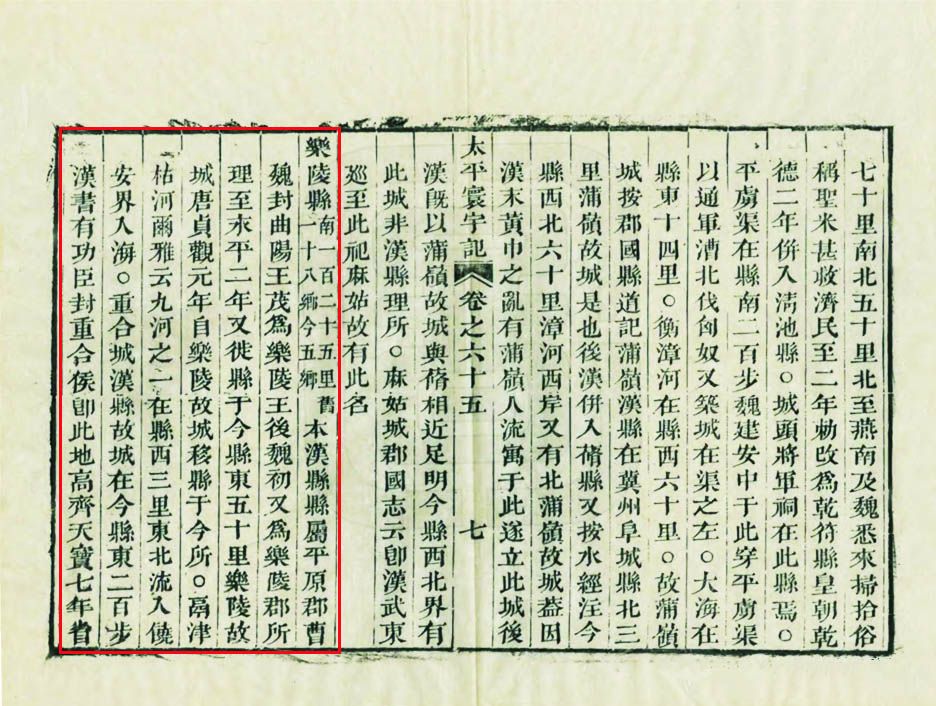

据北宋地理总志《太平寰宇记》记载,乐陵“后魏初,又为乐陵郡理所,至永平二年,又徙县于今县东五十里乐陵故城”。这句话中的“今县”指唐乐陵县城(见下文),而《太平寰宇记》成书时,也即北宋太平兴国年间,乐陵县城就坐落于此,还没有搬走,故以“今县”指称。

根据以上资料可知,在唐乐陵县城的“东五十里”有一座“乐陵故城”,于北魏永平二年由秦乐陵县城迁来,因此按建城年代可称其为北魏乐陵县城,此为乐陵县城的第一次搬迁。此次搬迁原因不明,但结合有关历史背景推测,不是陷于天灾,就是毁于兵燹。

按宋代一里约合440米推算,其时乐陵县城(即唐乐陵县城)在张元标村附近,在其东边“五十里”就是北魏乐陵县城,大约为现在的44里,具体位置不详,大约在今乐陵东北部一带。不过,结合其分布位置以及今庆云县的大丁庙古墓群、海岛金山寺遗址等线索,推测北魏乐陵县城大致位于今庆云县三汾水村附近,详址待考。

北魏乐陵县城历经东魏、北齐、北周、隋、唐五个朝代,于唐贞观元年(627年)沦为废城,作为治所持续时间近120年。

唐乐陵县城

据北宋《太平寰宇记》记载:“唐贞观元年,自乐陵故城移县于今理。鬲津枯河,《尔雅》云‘九河之一’,在县西三里,东北流入饶安县界入海。重合城,汉县故城,在今县东二百步。”

根据以上史料可知,唐贞观元年,乐陵县城再次搬迁,是由北魏乐陵县城迁来,同样按建城年代可称其为唐乐陵县城,此为乐陵县城的第二次搬迁。按《大清一统志》记载,乐陵“又有故县,在县西北二十五里。”其中,这句话中的“故县”即为唐乐陵县城,位于明清乐陵县城(见下文)的“西北二十五里”,现经距离测算与考古发掘证明,唐乐陵县城位于今乐陵市西段乡张元标村附近。

值得一提的是,唐乐陵县城东侧几乎紧挨着汉重合城故址,如唐代《元和郡县志》记载,“重合故城,县东二百步。”据传,汉重合城原为秦童合乡所在地,系秦代千童文化的一部分,汉代在此设重合县,汉武帝时曾为重合侯马通(又名莽通)的食邑。

又据《旧唐书》等记载,位于今河北盐山县南部一带的饶安县于“武德四年析置鬲津县,贞观元年省入乐陵。”也就是说,唐武德四年(621年),饶安县曾析出部分土地设置过鬲津县,到贞观元年又将之并入了乐陵县。巧合的是,鬲津县撤销的时间与乐陵县城由北魏乐陵县城移至张元标村附近的时间恰好同步,结合两座县城地理位置上的相近性和当时可能出于节约土木支用的考量,推测唐乐陵县城应该是直接顺势占据了这座鬲津县城的城址。

在此需要说明的是,唐乐陵县城在选址上存在重大缺陷,甚至可以说是致命性缺陷。据《太平寰宇记》可知,当时黄河故道鬲津河在这里由西南流向东北,河之南岸或说东岸即为唐乐陵县城,因距河“三里”,遂埋下了容易受到洪水侵袭的隐患。据《宋史·五行志》等记载,北宋熙宁二年(1069年)夏,鬲津河出现了罕见的大洪水,乐陵、饶安这两座相邻的县城都被一举冲毁,导致县城被迫搬迁。

唐乐陵县城作为治所,肇始于唐贞观元年,立于鬲津县城城址之上,历经唐、五代、北宋三个时期,于北宋熙宁二年被大水所坏,前后延续时间为442年。

宋乐陵县城

据《宋会要辑稿》记载,“沧州乐陵县咸平镇,咸平六年改崔村为咸平镇,熙宁二年废。”这说明,北宋时乐陵境内曾有过一处名叫咸平镇的市镇(不同于现在的乡镇),是咸平六年(1003年)由一个名为“崔村”的村落改称而来,毫无疑问,其名称直接取自宋真宗的“咸平”年号,并于熙宁二年被废止,为什么呢?因为这一年正是唐乐陵县城被大水冲毁后,被迫搬迁的时间,随即咸平镇被撤销,变成了乐陵县城的所在地,此为乐陵县城的第三次搬迁,我们可称其为宋乐陵县城。

宋乐陵县城位于今乐陵市郑店镇旧乐陵村,因治于咸平镇,故又称咸平城。据北宋地理总志《元丰九域志》记载,乐陵有“归化、屯庄、马逮、郭桥、杨攀口、东西保安七镇。”这里面没有出现咸平镇,是因为在元丰年间,这里已经成了乐陵县城所在地。按《宋史·职官志》记载,“诸镇置于管下人烟繁盛处、设监官,管大禁或兼酒税之事”。又据北宋类书《事物纪原》记载,“民聚不成县而有课税者,则为镇,或以官监之”。看得出,乐陵县城选址于咸平镇,可能正是看中了其兴旺的商业市镇功能,当然也不乏地理、军事、交通等方面的考虑。

乐陵县城得以从大洪水中迅速摆脱困境,自然离不开咸平镇的经济支撑,但这里除了商业市镇功能之外,还留下了许多人文轶事,特别是这里曾诞生过南宋抗金名相吕颐浩。旧乐陵村有一处萃贤亭遗址,传为吕颐浩年少时刻苦读书之处,“登第之后,扁其亭曰萃贤。”此外,这里还有看花台、甘泉井、悬钟槐、倒座观音寺等遗迹或故事流传。

据清乾隆版《乐陵县志》记载,元末明初之季,“(乐陵)县之公馆、民舍,悉毁于兵火,民兔窜鼠伏,弗遑宁处,千百存一二”。当时,乐陵全境“土旷民稀,户甫四百十三。”据此可知,由于战乱,当时的宋乐陵县城已经面目全非,几乎被摧毁殆尽,已经不再具备承担县治的功能。

宋乐陵县城于北宋熙宁二年迁建于咸平镇,历经北宋、金、元三个朝代,延续至明初洪武二年(1369年)沦为废城,作为治所正好满300年之久,后被降格为村,并保留“乐陵”之称呼,在村名前加一“旧”字以示区别与纪念,又明初陆续安置移民于此,延续至今,是为旧乐陵村。

明清乐陵县城

据清乾隆版《乐陵县志》记载,明洪武二年,乐陵县丞何恒等人“承檄治乐陵,见土地污下,申请迁县,蒙准迁于旧乐陵北五十里许。”这便是乐陵县城的第四次搬迁,可称为明清乐陵县城,也就是现在的乐陵城区,当时的县城范围大致为以乐陵文庙为中心的方圆半里之内。

明朝初建,天下大定,百废待兴。据记载,明清乐陵县城在修建过程中特别注意节省民力、节俭开支,“乃创草菅,畚瓦砾,度用材,规模布置,不敢有所逾”,上下同心、众志成城,只用了不到半年时间就建成了一座虽然简陋但有模有样的新县城,“城池草创,周围三里许”“缭以周垣,正直轩豁,可以出治而为民观瞻之地”,同时全县人口也得到增长,“不期年,增两千户”,为后来乐陵县城的发展壮大奠定基础。

值得一提的是,明清乐陵县城的迁入地也就是现在的乐陵城区向来被传为“富平镇”,明清两代有关史志中一直这么记载,人们也一直口口相传这个说法,实际上是张冠李戴,错将曾经作为乐陵郡郡治的厌次县的别名,也即“富平城”(厌次县曾为汉代“富平侯国”)给挪用了过来,这里实际为宋代乐陵县下辖的郭桥镇所在地。得益于明清时期地方志中的丰富记载和去今不远的缘故,明清乐陵县城为我们留下了大量动人的故事,诸如乐陵“不陷城”的故事、乐陵“龟城”传说、乐陵“五大家族”的科举佳话等,无不广为传诵。

据记载,明清乐陵县城超过一半以上空间被公共建筑所占据,诸如县衙、文庙、城隍庙、许公祠以及城门、城墙等,这一城池体系一直延至清末民国时期,甚至在近代还增添了学校、医院、教堂、图书馆及一些商业类建筑,但它们大多毁于抗战时期。解放后,特别是随着20世纪50年代开启的老县城改造建设,老城墙及建筑设施被陆续拆除,老县城的模样逐渐变得模糊,经几十年发展,最终成为现在我们所看到的崭新样貌。

这就是乐陵“五城四迁”的大致过程。这一历程,不仅是城市地理位置的更迭,更是乐陵在漫长岁月中不断适应时代变迁、追寻发展机遇的生动写照。每一次城址的迁移,都伴随着乐陵人民辛勤的汗水与坚韧的意志,见证着历史的兴衰起落与文化的传承发展。如今,回顾这段历史,希望我们都能从城市发展的轨迹中汲取智慧与力量,让这座古老而又充满活力的城市,绽放出更加夺目的光彩。

德州日报新媒体出品

编辑|于春芝

审核|胥爱珍 终审|尹滨