文|雪梦

自从与文字结缘,我不止一次地写过关于父亲的文章。每当听到关于“父亲”的歌曲,泪水会不自主滑落腮边,每当想起父亲的音容笑貌,恍若父亲并未远离,就在我们身边……

父亲离开我们已20多年,是食道癌夺去了他62岁的生命。父亲的一生,孤单而清苦。父亲13岁那年,我奶奶就去世了。过早失去母爱的父亲像风中摇摆的枯草,时常少吃没穿,受够了富家人的白眼,但要强的父亲并不气馁,以优异的成绩考取了郑州的一所地质学院,成为当时全村唯一的大学生。

儿时的记忆中,父亲与我们总是聚少离多,只在年关,才能见到父亲的身影。在那个经济落后、信息闭塞的年代,父亲寄给母亲的信经常石沉大海。偶尔收到来信,我们像捧着宝贝似的欢呼跳跃。信在手中传递,如传递着一种温暖,一种希望,一种快乐。父亲信中的前几句话总是:娃妈,你还好吧?娃们都好吧?他们长高、懂事了吧?学习进步了吧?母亲是边听姐读信边抹着眼泪,信读完了,母亲依旧意犹未尽,从姐姐手中取过来再默念几遍。当时我们不懂,不懂母亲为何会莫名流泪?现在懂得,那是母亲怎样的一种思念与牵挂啊!!

每年进了腊月门,我们就像盼星星、盼月亮似的每天掰着手指头盼父亲归来。父亲亦从未让我们失望,腊月二十五、二十六一准到家,望着既陌生又熟悉的父亲,我们思量了一年的话却没了踪影,只红着脸怯怯地喊一句:“爸爸好!”躲一边就不出声了。“娃们都长高,懂事了”,父亲微笑着蹲下身,抚摸着我们的头对母亲意味深长地说。母亲不住地点头,脸上溢满了幸福的微笑。

不出两天,我们便与父亲熟悉起来,个个成了跟屁虫,父亲走到哪儿,我们拉着父亲衣角跟到哪儿,总是缠着父亲给我们讲有趣的童话故事,父亲总是笑呵呵地答应着我们甚或无理的要求。父亲的大背包里有我们爱吃的点心、水果、糖果,还有许多学习用具和小人书,在当时都是难得的奢侈品。母亲把点心水果分给我们一些,其余的统统放进竹篮,用铁钩悬挂在偏屋的房梁上。竹篮挂得很高,一是怕我们总惦记着去拿,二是提防鼠猫祸害。我们分的点心舍不得狼吞虎咽,只放在唇间一点一点咀嚼,咂摸,回味。有时为了满足虚荣心,也故意守着其他小朋友吃,馋他们流口水。吃完糖块,把漂亮糖纸洗净,放在掌心摊平,一张张攒起来,折叠成五颜六色的彩色元宝,再用细线或橡皮筋串起来做成彩环,戴在手腕上或扎在发辫上,蹦跳起来像风吹树叶,发出“脆啦啦”的声响。其实我最钟情的还是小人书,书中方志敏、刘胡兰、董存瑞、黄继光、雷锋等英雄事迹对我极具感染力,白天看,晚上看,钻进被窝里还是看。就是那些小人书濡染着我幼小的心灵,让我隐约懂得了什么是善恶、美丑。

那时,父亲的穿戴在我们眼中也是既新鲜又神秘。每年回来,父亲都是穿着黑翻毛领的藏蓝大衣,棕色鹿绒的棉皮鞋,显得庄重威武。父亲午睡后,我们悄悄从挂钩上取下大衣,手摸脸贴柔暖的翻毛领子,嘀嘀咕咕瞎猜领子的质地是狐狸毛还是长兔毛?又把棉皮鞋拿起看看、摸摸,放下再拿起,来回折腾多次,艳羡得不得了。看到父亲快有醒来的迹象,赶紧物归原处。出生牛犊不怕虎,调皮的弟弟胆子正,才不管那么多,他把小脚丫伸进父亲的鞋中,叭嗒、叭嗒在屋中转圈。看到弟弟可爱淘气的样子,父亲不但不生气,还哈哈大笑着把小弟抱起来亲上几口。

记得上世纪80年代初,我们才搬到父亲工作的城市,一家人终于团聚。父亲对我们一直是严厉而慈爱的。平时只要父亲在家,对我们的学习从未有过丝毫疏忽与倦怠。用心给我们检查作业,对不懂的难题总是举一反三,直至我们弄懂。我粗心大意,且屡教不改,每次考试丢的冤枉分不计其数。记得一次期末考试,数学成绩一塌糊涂。父亲面对我一脸的漠然与无谓,气血冲冠,把试卷撕得粉碎。那是第一次见父亲发如此大的火,望着父亲太阳穴的青筋突绷,望着父亲因生气而扭曲的表情,望着父亲鬓角生起的白发和眼角增添的道道皱纹。我的心顿然猛醒,愧疚难当。正是由于父亲的严格要求,才使我在以后的学习与工作中改掉了麻痹大意的毛病,让我懂得了认真仔细是决定事件成败的关键。

父亲生前的好友童叔每次跟我们提起父亲,眼睛总是潮湿的。童叔与父亲是大学同学,毕业后分在一起工作,对父亲早年的一些事了如指掌。当年怕母亲牵挂,父亲每次给家里写信,总是报喜不报忧。他每月的工资除去必需的伙食费外,一分不剩全部寄回家中,供我们上学,贴补家用,自己生活却异常艰苦。为了节余出下月的伙食费,舍不得买一份像样的饭菜,经常窝头就咸菜充饥。一件衣服自己缝缝补补,每年回家穿戴很光鲜的那身衣服与鞋子,平时舍不得穿,是压在箱底专预备过年回家穿的工装。父亲这样做不为别的,就害怕母亲知道父亲在外生活艰苦而揪心难过,所以每次回家总是很富足的样子。

小时候,我们知道父亲有病,亦曾看见父亲吃下大把大把的药。听童叔讲,那些年,父亲曾犯过一次很严重的心脏病,差点丢掉性命。在出院疗养期间,童叔出于关心跟父亲商量,是否给母亲发个电报来照料一段时间,可父亲怕母亲担心,断然昧下了自己的病情,坚持自己照顾自己。

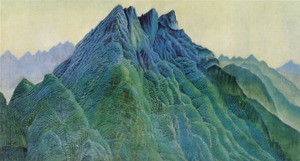

确切说,父亲与母亲真正在一起的时间也不过十年。十年,弹指一挥间。父亲把生命与精力几尽献给了他所热爱的地质事业。在野外作业,经常面对毒蛇的侵袭,蚊虫的叮咬,岩塌山崩的危险……他都无所畏惧。父亲最遗憾的是在癌症晚期不能再发挥余热,不能再与家人享受天伦。父亲弥留之际,握起母亲的手,轻轻放在手心,用游移的眼神示意我们姊妹仨过来。父亲费力地伸出枯瘦如柴的双手,把我们和母亲的手紧紧攥在一起,用尽最后一丝气息:“你们的母亲跟着我吃尽了苦头,没享过一天福,现在日子好过了,可我又要走了。孩子啊!等我走了,一定要照顾好你们的母亲,我相信,我相信你们会孝敬母亲的……”不等父亲把话说完,我们已是泣不成声。

1997年的农历二月初六,父亲走了,永远地离开了我们。父亲啊!您为何隐瞒内心的凄苦,为何一人承担内心的酸涩、苦痛?父亲,您不必难过与惋惜,因为您已为自己的所爱倾其所有。您放心走吧,不要有所牵挂,我们不会辜负您的遗言,一定照顾好我们的母亲。我们知道您生前最喜欢幽静自然的环境。所以给您把墓园选在一片田园腹地,鸟声如洗,花草遍地,柳丝依依,荷叶碧碧,我们知道您会喜欢。父亲,您安息吧!我们永远爱您!就像歌里唱的,我们这辈子没有做够您的儿女,如果,如果有下辈子,您还做我们的父亲,好么?

回忆至此,我再也无法自抑,朦胧的泪眼中,望着父亲一摞摞荣誉证书和项目成果奖项,不禁想起了父亲生前经常教我们唱的一首《勘探队员之歌》:是那山谷的风/吹动了我们的红旗/是那狂暴的雨/洗刷了我们的帐篷/我们有火焰般的热情/战胜了一切疲劳和寒冷/背起我们的行装/攀上那层层的山峰/我们满怀无限的希望/为祖国寻找着丰富的矿藏……

雪梦,原名刘断英。爱好文学、瑜伽、音乐、旅行等,作品发表在《诗潮》 《诗歌月刊》 《星星》《诗选刊》《意林》 《山东文学》 《福建文学》 《四川文学》《山西文学》《当代散文》 《甘南文学》《大地文学》《当代小说》 《鲁北文学》 《南方日报》 《扬子晚报》 《齐鲁晚报》《德州日报》《德州晚报》等省、地市报刊、杂志,有作品获奖并入选多种文集选本

德州日报全媒体出品

编辑 | 李玉友