1920年,他在全省率先进行新文化运动教育改革——

王祝晨:主讲山东白话文第一课

□姜仲华

王祝晨(1882年—1967年),名世栋,字祝晨,齐河县安头乡王举人村人,民国时期山东四大教育家之一。他思想进步,以过人的胆识,率先对山东的教育进行了大刀阔斧的改革。特别是1920年,他带头发起了山东省白话文教学,对山东省的教育事业产生了极其深远的影响,被誉为“山东新文化运动的旗帜”。他推广白话文教学的过程,极不平凡。

王祝 晨

积极宣传,准备白话文教学

五四运动前一年,王祝晨在北京结识了最早的白话文倡导者和实践者——北大教授胡适,胡适先进的教育思想,深深影响了他。五四运动后,北京、上海、江苏等地的新文化运动如火如荼,而山东省却一片沉寂,山东省的学校只有男教师,只收男生,学的是四书五经,师生都用文言文对话、写作,这种状况,让王祝晨夜不能寐。他当时担任省立第一师范学校教务主任兼附小一部主任,具有一定的教学自主权,决定开展三项改革:开展白话文教学,招收女学生,聘女教师任课。为此,他不避艰难,积极准备。先是写信给胡适,探讨有关白话文教学和新式标点符号的问题。又自筹资金,约各小学教职员去已经开展白话文教学的南京高等师范学校附小,观摩白话文教学及女教师讲课,学习经验。回来后,多次组织演讲会,向济南市各小学宣传介绍学习的有关情况。后他又向南京高等师范学校发出加急信,恳求速派女教师来济讲课。他组织老师赶印白话文教材,帮助印刷厂购进新式标点符号铅字并教给工人排版。他抓紧拟定男女同校的招生简章,正式开始招生……

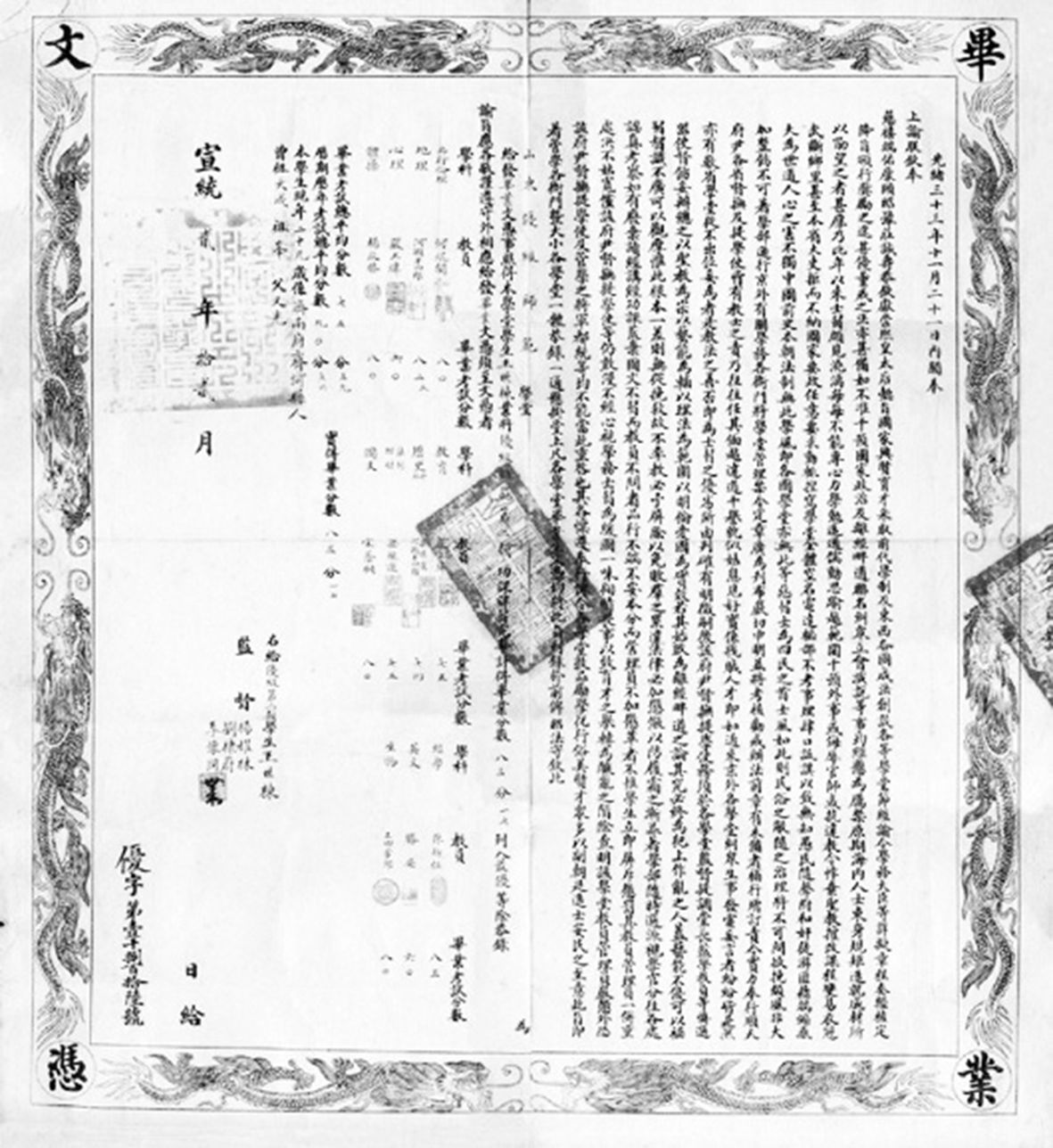

王祝晨山东优级师范毕业证书

遭到守旧人士强烈抵制

在当时的山东,女教师授课、男女同校都是史无前例的。王祝晨的改革受到严守封建礼教者的强烈抵制,各种谩骂声不绝于耳。

1920年9月新学期开学前夕,南京高等师范学校答应了他的请求,派出两位青年女教师来济南开展白话文教学。山东的报纸立即用《教育界荒唐举动》的文章迎接她们。许多守旧人士甚至对她们围观、谩骂,在其宿舍门上涂抹粪便,在窗户上挂起旧鞋。

两位女教师难以忍受这种侮辱,含泪写了辞职信。王祝晨给两位女教师做工作,真诚地希望她们留下来,给山东教育带来新风气,恳求她们只待一年也行。经过他的劝说,两位女教师撕了辞职书,决定留下来。

王祝晨走在街上遭人辱骂,他的家成为守旧者泄愤的目标。一天晚上,他家的大门被人抹了粪便,还贴了一副丧事才用的白纸对联:“丢祖忘宗缺道德,弃忠抛义无廉耻”,横批“败类之家”。社会上又谣言四起,说王祝晨与女教师通奸,有人还写了呈文告到教育厅,要求把王祝晨驱逐出山东。

一波一波的狂风骇浪,没有冲垮王祝晨改革教育的信心和决心。1920年9月2日,山东教育史上第一堂白话文课,在济南市南城根的省立第一师范学校附属小学开讲,省立第一师范学校校长于明信、正谊中学校长鞠思敏等教育界人士前来助阵。

本来这第一堂白话文课应由两位女教师来上,但前一天她们又遭到一群守旧人士的谩骂,怯场之下,恳请王祝晨主讲第一课,然后她们再讲,王祝晨慨然应允。

在各界人士的注视下,王祝晨健步走上讲台,向台下的男女同学问好。他发现女生跟男生分坐两边,中间隔着很大的距离,微笑着说:“你们中间的鸿沟,我怎么看着就像咱们趵突泉旁边的水沟啊。”一句玩笑话,顿时让教室内僵硬的空气缓和下来,他接着说:“人家外省人说咱们山东出英雄,不知道咱班里有没有英雄,有没有敢坐到中间地带去的英雄啊?”

经过王祝晨的引导,男女同学终于破天荒地坐在了一起。看着满屋黑亮亮的眼睛,王祝晨充满激情,说:“现在我们上白话文第一课,我们所说的白话文,不是大白话,更不是普普通通的白话,而是白话文学。这是中国文学发展的一个崭新时期,现在是开始阶段,这新文化要与你们共同成长。你们是新文化运动受益的第一代,是最幸福的一代,你们的长辈和老师未能遇上这个好时代,希望你们珍惜。”

那节课,为了同学们易于接受,王祝晨特意选了晚清文学家刘鹗的白话文小说《老残游记》中有关济南的一段,他讲白话文,深入浅出,活泼生动,听惯了文言文的学生们被白话文新奇的魅力深深吸引,不时报以热烈的掌声。

第二天,两位女教师走上讲台,用国音(标准语)授课,效果更佳,学生们和听课的教育界人士都觉得耳目一新。

宁肯让人骂,笃志坚持改革

虽然王祝晨艰难地走出了改革的第一步,但当时山东正处于新旧文化对抗时期,守旧势力的攻讦和责难统统向他投来,被守旧势力掌握的《齐鲁公报》《平民日报》《通俗日报》等报刊,连篇累牍发表攻击白话文教学、男女同班、女教师上课的文章,大骂王祝晨是山东教育界的“妖孽”,白话文教学是“数典忘祖”、“消灭国粹”之大罪。对男女同校的非议更是铺天盖地。驱逐王祝晨离开山东的言论甚嚣尘上。朋友为他担心,他却淡淡地说:“再慢一点,我们山东教育就更落后了,我情愿叫现在这些人骂我,不能叫后代观看历史的人批评我们这些人不去改革,只是守旧复古。”

王祝晨晚年回忆这段经历时说,:“这哪里是教育改革啊,分明是一场战斗!打到我身上的‘子弹’,现在还隐隐作痛哩。”可想而知,他当年承受了多大压力。王祝晨身宽体胖高大,推行教育改革有一种百折不回的执拗,朋友们因此称他“王大牛”

德州日报新媒体出品

编辑|李玉友

审核|冯光华 终审|尹滨