推 磨

□王朝忠

现在50岁以下的人,不知石磨是什么东西,更不知它有啥用途。但上世纪80年代以前,农村人吃的面粉、玉米面和地瓜面都是靠它加工磨成的。那时的石磨是农民生活中须臾不能离开的器具,是农民亲密的朋友!

在农村,石磨不是每家都有,只有富裕的人家,才能买得起,既方便自己,又帮助四邻八舍,足见乡情深厚,民风淳朴,真是“百年不分的老乡亲呀”。

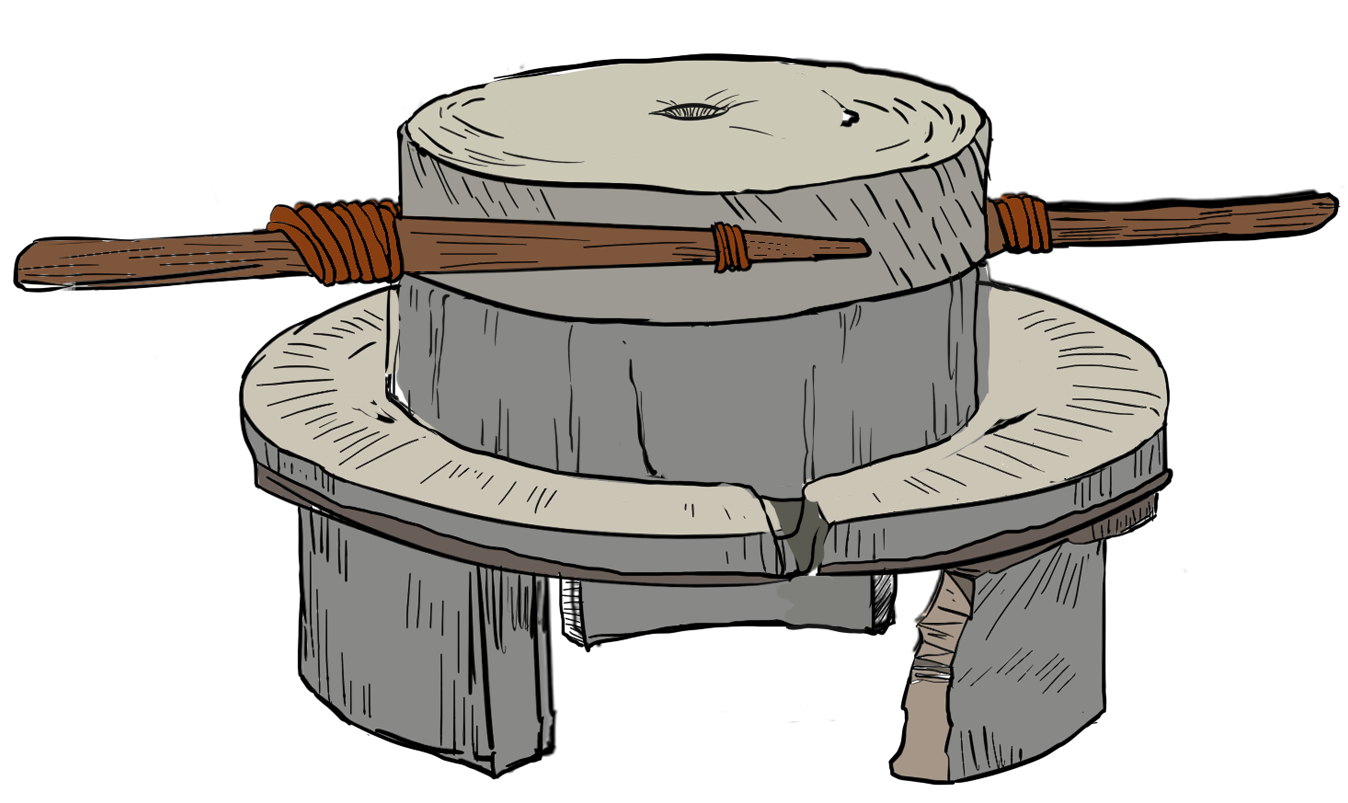

记得我家那台研磨安置在一间狭窄、低矮东西厢房内,屋顶用秫秸箔盖成,一门一窗。由于年深已久,粉末飘扬,房顶和墙角处布满类似于蜘蛛网的东西,箔上挂满一串串、白色的“树挂”,好似冬天雪融化后,屋檐下挂满串串的冰凌。在室内中央垒起约80厘米高的倒圆台形土坛,表面用麦糠细泥轧光滑;家庭条件稍好点的放一个圆形木板。上放一盘圆柱形石磨,分上下两扇,两扇表面上均刻有凹凸斜槽,下扇牢牢地固定在磨盘上,它中间有一个圆形的孔,内嵌入一段圆柱形的木头,它的另一端高出石面,并上箍一个钢环,俗称“磨脐”;上扇与之相应的中间地方也有一个圆柱形的孔,内镶嵌一个钢环,俗称“磨脐眼”。它们使上下两扇紧紧地吻合地一起,使之成为一个整体;上扇还有两个贯通的圆孔,俗称“磨眼”,粮食从此处下落。加工小麦、玉米等粮食时,往往用木板盖上一个磨眼,并且在其中还插入一个“筹”,它是用一节高粱秆从当中劈开做成的,使粮食慢慢地均匀下落,足见我们祖先是多么智慧!这是长期摸索获得的经验,实践出真知呀。

那时,生产队牲畜少,不能满足人们的需要,大多时候都是靠人推磨。春秋季节,选择在早晨或晚上;夏季,大忙时节,不耽误农活,多选择在中午;冬天,农活相对少了,则选择在白天。

炎炎夏日中午,钻进低矮磨坊里,通风条件差,就好似钻进蒸笼里,真是酷热难当,浑身流汗,汗水湿透了衣服……冬日,天寒地冻,寒风凛冽,直往磨坊中钻,刚到磨坊里,冻得周身瑟瑟发抖……但那时的人们对此习以为常,根本不会放在心上。每逢清晨、晚上、阴雨天或星期日,等我回家后,全家人齐上阵去推磨。磨地瓜面、玉米面和小麦面。地瓜面好磨易成,但口感差,小麦面难磨,但是好吃!实践使我知道一个道理:好的东西,必须付出艰苦劳动,才能取得,绝对不会轻而易举地得到。

每逢春节,一进腊月门,推磨尤其频繁,昨天磨地瓜面,今日加工玉米面,后天又加工小麦……真是难得半日闲。生活虽苦,但是过春节的热情高涨,年味很浓,至今难以忘怀。

记得那时母亲把30余斤小麦用簸箕扬净,用毛巾蘸水擦得干干净净,然后再去磨。

我和妻子、妹妹及年过半百的老父母齐上阵,抱着木棍用力推磨,于是石磨发出一阵阵轰轰隆隆的声音,好似春天的轻雷,仿佛唱着千年的古音,回响在那磨坊里,美妙而动听,令人倍添精神。我们用自己双脚丈量着磨道长度,体会生活艰辛,怀揣梦想,勇敢迈步前行。

开始还行,等到后来可不轻松,逐渐解开棉袄纽扣。随后,干脆脱掉棉袄,汗珠滴滴落下,把褂子也湿透了。最后气喘吁吁,上气不接下气。有时还会头昏脑涨,有点恶心,那滋味可不好受呀。至今想起来,还有点发怵。

随着时间推移,麦粉纷纷从磨中下落,好像从天而降的纷纷扬扬的雪花。母亲放下磨棍,匆忙拿来簸箕,一手紧紧地握住它的后端,一手麻利地把面粉从磨盘上搓入其中,倒入细罗中。在笸箩中放上一根洁净光滑的圆木。她攥紧罗架,轻轻地来回移动,有节奏地开始罗面了。白花花的细面粉像霜雪一样,纷纷落在笸箩里。细罗晃动得分分秒秒里,她都十分用心,生怕有一点点撒落。那时,土地贫瘠,粮食产量低,麦子更是宝中之宝,用来过年的小麦更少,母亲倍加珍惜这雪白的面粉呀。

母亲把面收好,小心翼翼地装进一个小口袋里,上面还瘪出一截。虽然不满,但是母亲也非常开心,脸上挂着一丝不易察觉的笑容和轻松。过年时,一家人可以吃上水饺了!这洁白的面粉做出的馒头、水饺,分外香甜可口,它含有家乡的浓浓的乡土味儿!

……

斗转星移,改革开放的春风吹绿祖国的大地,人们的生活发生了天翻地覆的变化,再也不会为吃面粉发愁啦!先是用电磨加工面粉,方便省力,后干脆到粮油店里购买,各种各样的面粉都有,想吃啥就买啥。而且还有很多熟食品……人力推磨的日子一去不复返啦。

如今的石磨功成名就,大多数躺在农家院子的一角不声不响地安静得像是睡着了。研磨成了历史的文物,真是“用之则行,舍之则藏”呀。

时至今日,那时推磨之事,难似忘却,成为刻在脑海里的一段不可磨灭的记忆。石磨那如雷似的美妙动听声音,至今还在我的耳畔回响,那光滑的磨盘,不时在我眼前一亮……如果回乡,我想去看看你——我的老朋友,再睹你的芳容!

作者简介:王朝忠,1960年至1968年在平原二中读书。因“文革”辍学回乡,在恩城镇五里堡联中任民办教师,从教10年。1977年恢复高考后考入德州师专,后留校任教,直至退休。

德州日报新媒体出品

编辑|李玉友

审核|冯光华 终审|尹滨