我的兰台情缘

□李兴智

2023年10月24日,德州市档案馆举行《档案见证辉煌》新书出版发布会,会上,我等10人被聘请为市档案馆荣誉馆员,也算是成了兰台人。

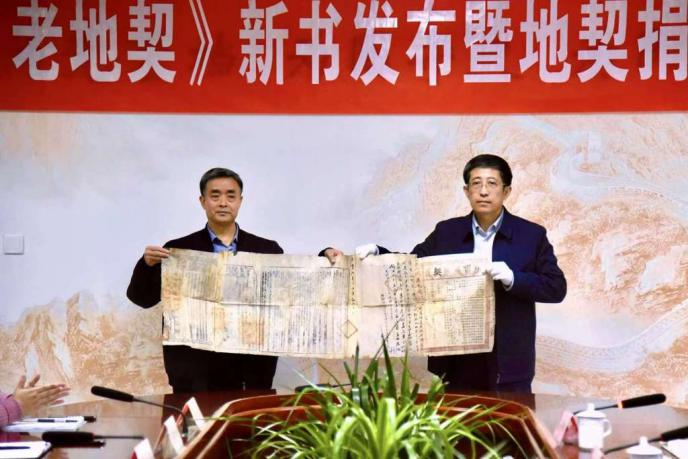

德州市档案馆馆长李纪三(右)与作者展示老地契

我似乎与兰台有缘。上世纪60年代中后期,我表兄王世元在德州地委办公室负责档案管理工作,回家时经常给儿时的我讲述他保护档案的那些事。童蒙之中的我觉得档案馆真像一个宝葫芦,其中有很多宝贝。1985年,村中一远房亲戚大学毕业后分配到德州地区档案馆工作,我们见面时他也经常谈起档案馆里的一些事,我又觉得档案馆中藏着很多秘密。

情由缘生。1987年到1993年,我先后在两个乡镇的党委办公室工作,乡镇档案管理是党办工作的组成部分,两个乡镇的历史档案虽然不多,但我十分珍视。2008年,我任陵县人大办公室副主任,负责文秘、档案管理等工作,从县档案馆借阅到县人大历史档案300余卷,由我任总编,用一年时间,认真查阅,编辑出版《陵县人大志》,让地方人大工作史料走进了公众视野。在县档案馆一排排档案柜前,我感受到档案的珍贵和档案重地的神圣。

真正与兰台结缘是2019年。那年夏季,我找出家存的几十份老地契,潜心研究,写出了《我家的老地契》一文。《德州日报》《德州晚报》相继刊发。

令我惊奇的是,该文立即引起了德州市档案馆李纪三馆长的关注,随即邀我到市档案馆参观,并就我家老地契的收藏、整理、研究等问题与我进行了深入商讨。

德州市档案馆智慧化的库房环境控制、数字化的安全检索、清晰的集成视频监控平台等系统和馆内丰富的馆藏,让我震撼。而李纪三馆长就老地契的收藏、研究、编辑等问题与我的坦诚交流,则更让我感受到他作为一名档案馆馆长、一位新时代兰台人的专业、真诚、务实和由此体现出来的那股强烈的兰台情怀。

之后,我对每件老地契进行了更为深入的研究,形成书稿,交于市档案馆。李馆长审阅把关并安排出版事宜,市档案馆刘婉哲、崔珠坤等人也给予了大力帮助。

2021年11月5日,《老地契见证二百年家族变迁》一书面世。随着它的面世,我家几代人珍藏几百年的老地契也走进德州市档案馆,自此,我与德州市档案馆结下不解之缘。

结缘兰台6年,我亲身感受了李纪三馆长和德州档案人的兰台情怀、敬业精神、专业素养和创业激情。正是他们的这些品格感动着人们,让越来越多的人认识档案工作,关注档案馆藏,并心甘情愿地将自己所藏奉献于档案馆。

结缘兰台6年,作为一名研究者和捐赠人,我越来越深刻地认识到档案馆档案征集、收藏、整理和研究的意义:任何个人所藏,它的价值不在收藏本身,而在于整理、研究,在于挖掘并体现它的社会价值,“黄金,即使是埋在沙堆里,还是黄金”,但是,埋在沙堆里的黄金,难见天日,它就永远不会发光,个人所藏,如果不去挖掘、整理、研究和展示,只能永远埋没民间,直至悄无声息地在人间消失。

结缘兰台6年,终成兰台人。2023年春,德州市档案馆编辑《老地契见证二百年家族变迁》的姊妹篇《老文书》一书,李纪三馆长邀我与作者郭全昌及编委会成员一起审阅书稿,参加编审。《老文书》一书于2024年1月出版发行。2023年12月,我在陵城区糜镇李家楼村借阅到家族族谱,族谱始修于康熙六年(1667年),后历7次续修,谱序规范,字迹工整,保存完好,前后计三卷,我结合《德平县志》等资料对谱书进行了认真细致的研究梳理,将家族迁徙历史、村名来历、祖上成就、繁衍脉络等全部理清,写就《李家楼村李氏族谱研究》一文,转发李纪三馆长。该文于2024年1月1日在《德州日报》“德州记忆”版面以《540年家族史见证历史变迁》为题刊发。由于《李氏族谱》历史久远,承载内容丰富,文章在报纸发表后,我与李纪三馆长几次交流中,他总提醒我要对老家谱进行深入研究,编研整理,争取让《李氏族谱》早日入馆。在李馆长鼓励支持下,我的研究文章《李氏族谱中的乡饮宾》于2024年6月13日在《德州日报》刊发,文中介绍了中国古代的乡饮宾制度,详述了李氏族谱中所记载的明清两代7位乡饮宾的基本情况。之后,我对老族谱扫描整理,将相关研究文章纳入其中,编辑刊印,并与2025年1月14日捐赠市档案馆。

作者简介:李兴智,山东省散文学会会员,德州市作协会员,曾任陵城区十七届人大常委会委员、人大财经工委主任等职。

德州日报新媒体出品

编辑|李玉友

审核|冯光华 终审|尹滨