游梁山记

文/图 邓吉收

五月的齐鲁大地,气候温和,景色宜人。我与朋友相约,驱车200多公里慕名来到梁山脚下。这里正是《水浒传》中描写的108位好汉聚义的地方。

梁山,位于鲁西南梁山县城东南2.2公里处,它是由虎头峰、雪山峰、郝山峰、小黄山等七支脉组成。主峰虎头峰海拔为197.9米,整个梁山占地面积3.5平方公里。

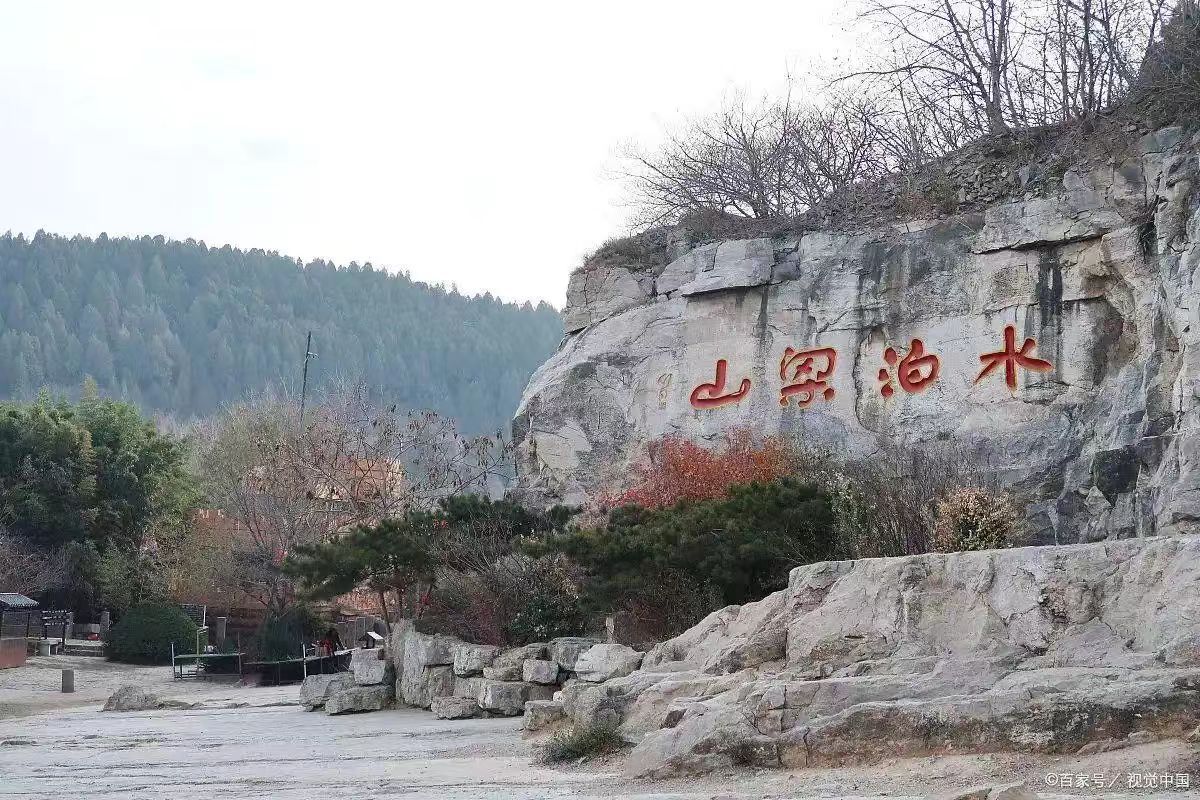

据史料记载,梁山原名“良山”,因春秋时期有良邑而得名。汉文帝时,梁孝王刘武狩猎于此并葬于山麓,遂改名“梁山”。孤立于鲁西南平原上的梁山,是鲁中山地向华北平原过渡的残留孤山。在一千多年前,黄河流经鲁西南,频繁溃决,泛滥成灾,使梁山四面环水,形成八百里水泊,梁山也由此迎来命运转折。自宋代后,梁山得天独厚的地理位置和山险水恶的自然环境,成为农民起义军反抗腐败官府、劫富济贫、扎营据守之地。后经《水浒传》的传播,梁山从此名扬天下。

1980年起,当地政府开始挖掘梁山这一特殊历史文化,对其遗址、遗迹进行开发,现已将梁山打造成为国家4A级旅游景区。

下午3时许,一曲高亢、嘹亮而又铿锵有力的《好汉歌》从茂密的丛林里飘来,我们循声驶进景区。放眼望去,景区绿树环绕,游人络绎不绝;山上层峦叠嶂,松林翠绿欲滴。进山门是一座仿古寨门,格外引人注目。寨门上方居中挂有一块黑底牌匾,上写“梁山寨”3个金色大字;寨门两边是一副“撞破天罗归水浒,掀开地网上梁山”的对联,充满粗犷与豪气。寨门右侧,矗立着《水浒传》作者施耐庵的高大塑像;左侧搭有半米高的大舞台,舞台上依次摆放着各种冷兵器,如朴刀、双剑、棍棒、双板斧等。

我们走进寨门,沿山路拾级而上。一路景点应接不暇,有断金亭、精忠庙、宋江马道、分军岭、宋江井、左军寨、右军寨、擂台等。在众多景点中,黑风口、孙二娘脚印、号令台、忠义堂和石碣亭给我留下的印象最深。

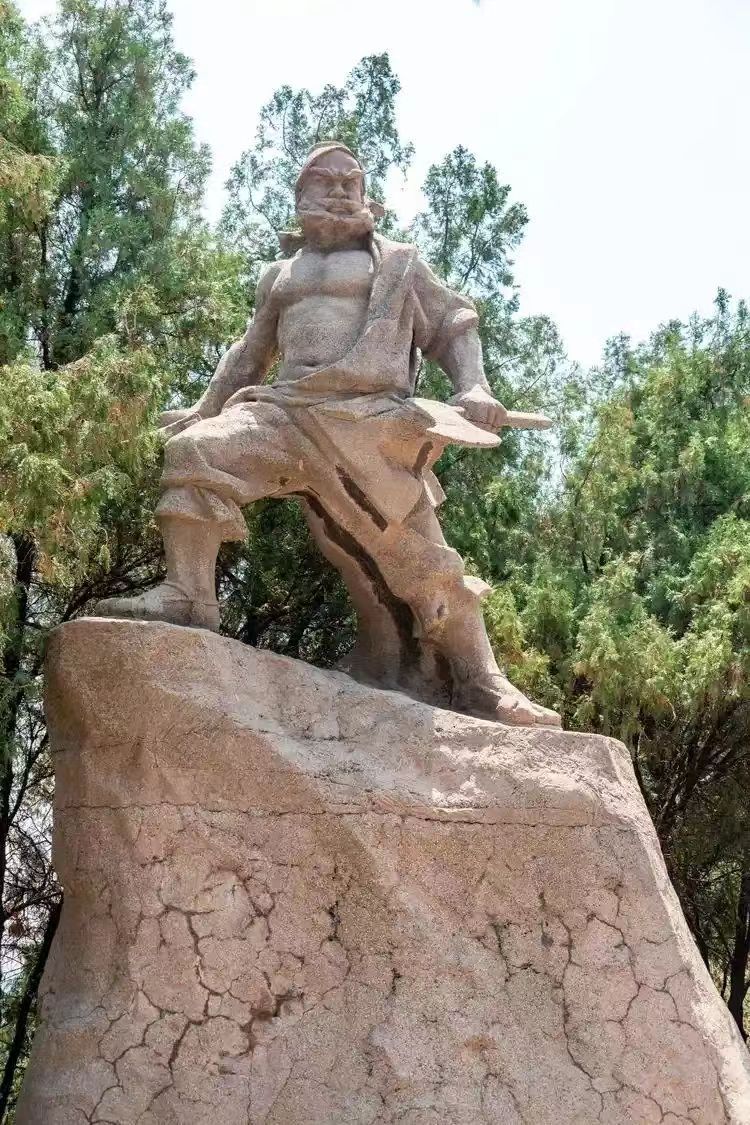

黑风口位于宋江寨至骑三山之间,宽仅丈余的狭窄山梁上,两侧深谷绝涧,悬崖峭壁,是通往忠义堂的咽喉要道。此处风大且急,素有“无风三尺浪,有风刮掉头”之说,相传由“黑旋风”李逵在此把守。“黑风口”3个黑色大字镌刻在山梁巨石上,旁边立有6.2米高的李逵塑像。塑像中的李逵高大魁梧,两腿岔开,紧握板斧,袒胸露背,怒目圆睁,令人望而生畏。

在黑风口北端,有一块平整的石面,上面有一个深深的脚印形石窝。相传有一次宋江调兵遣将攻打曾头市,孙二娘未被点中,她顿时暴跳如雷,一跺脚,脚印竟深入石中三分,足见孙二娘功夫之高。

号令台坐落于黑风口与分军岭的制高点上,是当年起义军查望寨情、向各寨通报信息、出征收兵的指挥枢纽,位置十分重要。号令台占地面积238平方米,建筑面积为329平方米,总高度13米,由一个主台三层和三个望台四部分组成,之间用栈桥相连,设有号灯、标志旗、响箭,可迅速传达号令、通报敌情。号令台建筑风格雄险粗犷,为体验其作用,我们依次登上号令台。没想到号令台内空间狭小,楼道狭窄陡峭,仅能一人通过,陡峭得让人不敢俯视和仰望。登至第三层时,台阶高度已近40厘米,攀登起来举步维艰。

登上号令台,视野豁然开阔,四周景色尽收眼底,让人不禁生出“一览众山小”的感慨。这时,我们发现在东南方向绿树掩映的山顶上,隐约有一座建筑,借助号令台上设置的望远镜仔细辨识后,确认那就是忠义堂。游梁山哪有不到忠义堂的道理。于是,我们大步直奔忠义堂而去。

忠义堂是梁山泊的核心建筑,是梁山好汉聚集议事、分配任务、排定座次的场所。最初名为聚义厅,首领晁盖阵亡后,继任者宋江将其更名为忠义堂,并竖起“替天行道”大旗。

来到忠义堂前,其建筑风格古朴庄重,门前中央朱红色的旗杆上,悬挂着一面“替天行道”的杏黄旗。走进忠义堂,堂内正在上演《杨志卖刀》,演员们身穿古装,形神兼备,全身心投入表演,将杨志、牛二及其他角色演绎得惟妙惟肖,让人仿佛身临其境。

环顾堂内,整个堂室空间开阔,正厅中间摆放着三把交椅,中间主位属于“呼保义”宋江,右侧副位是“玉麒麟”卢俊义,左侧是“智多星”吴用,两边则是好汉们的座椅。墙上挂有大型陶瓷壁画《梁山泊英雄聚义图》,抱柱上雕刻着一副红底金字的对联:“常怀贞烈常忠义,不爱资财不扰民。”

走出忠义堂,西侧建有石碣亭,亭内玻璃盒中放置着一块巨石,石上的古文痕迹依稀可辨。旁边竖立着石碣亭的说明牌:梁山好汉功绩卓著,感动上苍,天赐石碣,上刻108罡煞英名。宋江等好汉在此建亭,供奉石碣。

就在石碣亭,我们遇上了来自金乡的两位年逾古稀的男性游客。交流得知,他们从金乡来梁山旅游,100多公里的路程,一路乘坐的都是免费公交车,还能免费游览梁山。当聊起游梁山的感受时,两位老人抢着说,过去梁山好汉因社会不公,被逼上梁山;如今,我们步入了小康社会,吃喝不愁,人人幸福。

凭栏远眺,昔日八百里水泊如今化作万顷麦浪,高速公路如银链穿行其间。眼见暮色渐浓,只得踏上归途。车过新修的跨河大桥,忽见晚霞浸染虎头峰,耳边又响起那首高亢嘹亮的《好汉歌》……

作者简介:邓吉收,临邑人,1981年参加工作。大专学历,中文专业,高级教师。山东省散文学会会员,德州市作协会员。作品散见于省、市、县等报刊或融媒平台。

德州日报新媒体出品

编辑|李玉友

审核|冯光华 终审|尹滨