战火淬炼 使命传承

—— 从朝鲜战场到劳改战线

□鲁秀丽

我的父亲(公公)是上门女婿,家里穷,弟兄多,娶亲不易,只得入赘。岳父家姓刘,在村里经营杂货铺,虽不算大富,却也衣食无忧,日子过得去,只是规矩大 —— 进门必须改姓。父亲本姓高,口头应了,但夜里翻来覆去睡不着,总觉得心里有什么东西梗着。后来他和妻子商量,说想去参军,妻子起初不肯,但拗不过他,最后叹口气说:“去吧,总比窝在这里强。”

1950 年朝鲜战争爆发,站在丹东鸭绿江边,看着对岸炮火映红的天空,江面结着厚厚的冰,月光照在战士们肩上的枪管泛着冷冽的寒光,耳边是指导员嘶哑的动员声:“同志们!保家卫国的时候到了!” 那年父亲才 19 岁,每个人身上都背着 60 多斤装备,跟着部队跨过鸭绿江。在朝鲜崇山峻岭中,要顶着零下 30 度的严寒行军,靠着一把炒面一把雪坚持战斗。

朝鲜山多,雪也多。父亲背着通讯电台在雪地里爬行,呼出的白气在眉毛上结成冰溜子。炮弹不时在附近炸开,耳朵嗡嗡作响。他为了确保联络通畅,冒着炮火架设线路,气浪掀翻了他,冻土像铁砂般嵌进后背。听到连长喊:“高希臣!通讯不能断!” 他强忍钻心疼痛把电台护在身下,好在设备完好无损,救了整个连队。连长拍着他的肩膀说:“好样的!” 父亲笑了,被冻裂的嘴唇渗出新鲜血丝。父亲因此立了一次三等功。他很少提战场的事,只是酒后偶尔说起朝鲜的雪,说雪下得大的时候,连枪声都是闷闷的,像隔着一层棉被。我问他当时怕不怕,他摇摇头说:“怕什么?那时候,活着就是运气。”

战争结束后回国,父亲所在部队在河南商丘驻扎,他担任师司令部通信科参谋。为了带出一支优秀的连队,他和战士们同吃同住。出去拉练时,身上负重 30 余斤,脚上全磨出了血泡。烈日当空,黄土路被晒得发烫。“跟上!别掉队!” 他扯着沙哑的嗓子喊着,军装后背已结了一层白花花的汗碱,绑腿被汗水浸成了深绿色。他一直走在队伍最前头,腰间五四式手枪套磨得发亮。远处传来轰隆隆的马达声,一辆吉普车卷着黄烟驶来,指导员跳下车抹了把脸上的灰,传达上级临时命令:全连急行军三十里,抢占前方无名高地!战士们二话不说,紧了紧腰带,小跑着跟上。夕阳西沉,队伍拉成长长的剪影,脚步声和喘息声混成一片,只有枪上的红绸还在风里猎猎地飘扬。

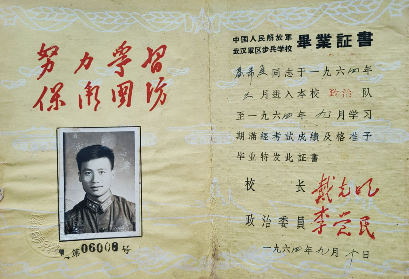

1964 年 3 月,父亲接到一纸调令,组织上选派他到武汉军区步兵学校学习。这消息来得太突然了。他当时正随连队准备换防去江苏宜兴,忽然要去长江边上的军事学校了,心情紧张又兴奋。临行前,老团长严肃地说:“你是从野战部队选拔的学员,这身军装要经得起熔炉炼。”

刚入学时很不适应,拿惯了枪的手拿起钢笔直抖。“我这个只读过三年私塾的‘大老粗’,连最简单的战术符号都不懂,但我牢记着团长的话,‘一个合格的指挥官,既要会打仗更要懂理论,打仗靠勇敢,带兵靠知识。’” 父亲后来对我说。文化课就像是另一场攻坚战。父亲常常天不亮就起床背战术条例,熄灯后还打着手电筒补笔记,拼命学习文化知识。

数日后开训,天未明,哨声便撕裂了晨雾,学员鱼贯而出,在操场上列队。教官姓赵,面如铁铸,他说:“今日跑五公里,明日再加一公里,终有一天你们会感谢这双腿。” 课堂上学战术、沙盘推演、地图判断,起初父亲总是将等高线看错,把山脊当作山谷,惹得同学们窃笑。赵教官却不恼,夜间单独教他:“打仗不是儿戏,错看一条线,便是千百条性命。” 父亲铭记于心,勤学苦练。在沙盘推演课上,他把朝鲜战场的实战经验运用到山地进攻演练中时,教官拍着他的肩膀说:“好兵就要像你这样,战场上敢打敢拼,课堂上肯钻肯学!”

实弹射击考核那天,江风特别大,父亲匍匐在靶场,准星在风中不住摇晃,心开始焦躁不安。忽然想起老团长在训练时常说的话:“心稳,手才稳。” 于是屏息扣动扳机,竟中了九环!赵教官在父亲身后 “唔” 了一声,不知是赞许还是意外。

离校那日,教官来送行,说:“我们这批学员,将来都要去带兵的,你们今日所学,来日便是战士的性命。” 他挨个与学员握手,轮到父亲的时候,多停了一秒,低声道:“记住,军人最忌骄躁!” 父亲点头,喉头却哽住了。

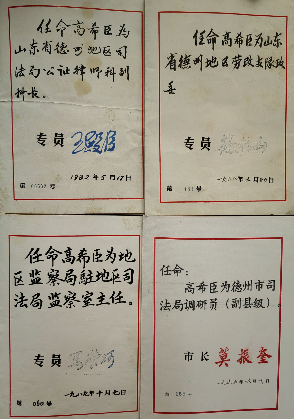

1982 年,父亲转业回到老家德州,被安排在德州地区司法局公证律师科担任副科长。来到地方不久,就赶上 “严打”,原市区劳改队因场地有限,严打期间收监的劳改犯人已无法收押,急需筹备新的场地。父亲面临这块硬骨头,没有退缩,发扬军人不怕困难、不怕吃苦的干练作风,在距离市区 30 多里地的土桥,于 500 亩的土地上建起占地 31 亩的监狱,垒起了 34 门砖窑,建起了蔬菜基地。地区劳改支队于 1984 年 4 月份开始筹建,当年 10 月 20 日开始收押犯人。三年累计收押犯人 560 名,在押犯 310 名,刑满释放人员 250 名,犯人中重新犯罪率为零。

父亲回忆时曾讲,当时的地区劳改支队有 77 名干警,其中 55 名分别来自 35 个不同的企事业单位,安不下心,稳不住神,工作应付,不但时效低而且质量差,不能很好地履行职责,不同程度影响着支队建设和犯人改造质量。所以,他又回到在部队中的工作模式,吃住全在劳改队,无论白天夜晚都要靠上去。他对干警们管严、管紧、管好,告诉他们不是穿上警服、戴上帽徽就能成为人民警察。他从提高大家的专政观念、法制观念入手,晓之以理、动之以情,使干警们逐渐意识到工作岗位的重要性,不然很难完成上级交给的工作任务。每天看着那些剃着光头、穿着号服的犯人,父亲的心情很复杂,他认为这些人和战场上的敌人不同,他们中很多都是可以改造好的普通百姓。于是暗下决心,一定要把战场上保家卫国的精神,转化为教育人、改造人的耐心。他每天清晨 6 点准时巡查监舍,每周检查食堂卫生,每月与重点犯人谈心。改造人比打仗更难。父亲深知,这里同样是特殊的战场 —— 改造人的思想战场。于是,他把军事化管理经验运用到改造工作中,实行 “三严三教”:严格管理,严格纪律,严格要求;政治教育、文化教育、技术教育。

严打期间,面对激增的收押人数,父亲提出 “分类管理,分级处理” 的工作方法,既确保了监管安全,又提高了改造质量。他带领干警们建砖窑、机械厂,种蔬菜等,让犯人们都学会一门手艺,为将来出去工作打基础。有个叫王某某的犯人,因抢劫罪被判 15 年,刚来时桀骜不驯,多次违反监规,是出了名的刺头。父亲多次找他谈心,了解他的犯罪动机,后来得知他出身贫苦,父母离异,感觉前途没有希望,就破罐子破摔。父亲觉得他挺聪明,就安排他学习拖拉机驾驶技术,他学成后成为劳改农场的农机能手,还多次帮助其他犯人学习技术,因表现突出获得三次减刑。父亲欣慰地告诉我,王某某出狱后还专程来看他,抓住他的手说:“高队长,是您给了我第二次生命。”“面对这些年轻的失足者,我们更要用爱心去感化他们,用耐心去教育他们,用真诚挽救迷途灵魂,这何尝不是另一种形式的‘保家卫国’。” 父亲说。

回望父亲一生,从战火纷飞的朝鲜战场到书声琅琅的步兵学校,再到教育改造的劳改战线,变得是工作岗位,不变的是为人民服务的初心。

父亲永远记得自己是个兵。

德州日报新媒体出品

编辑|李玉友

审核|冯光华 终审|尹滨