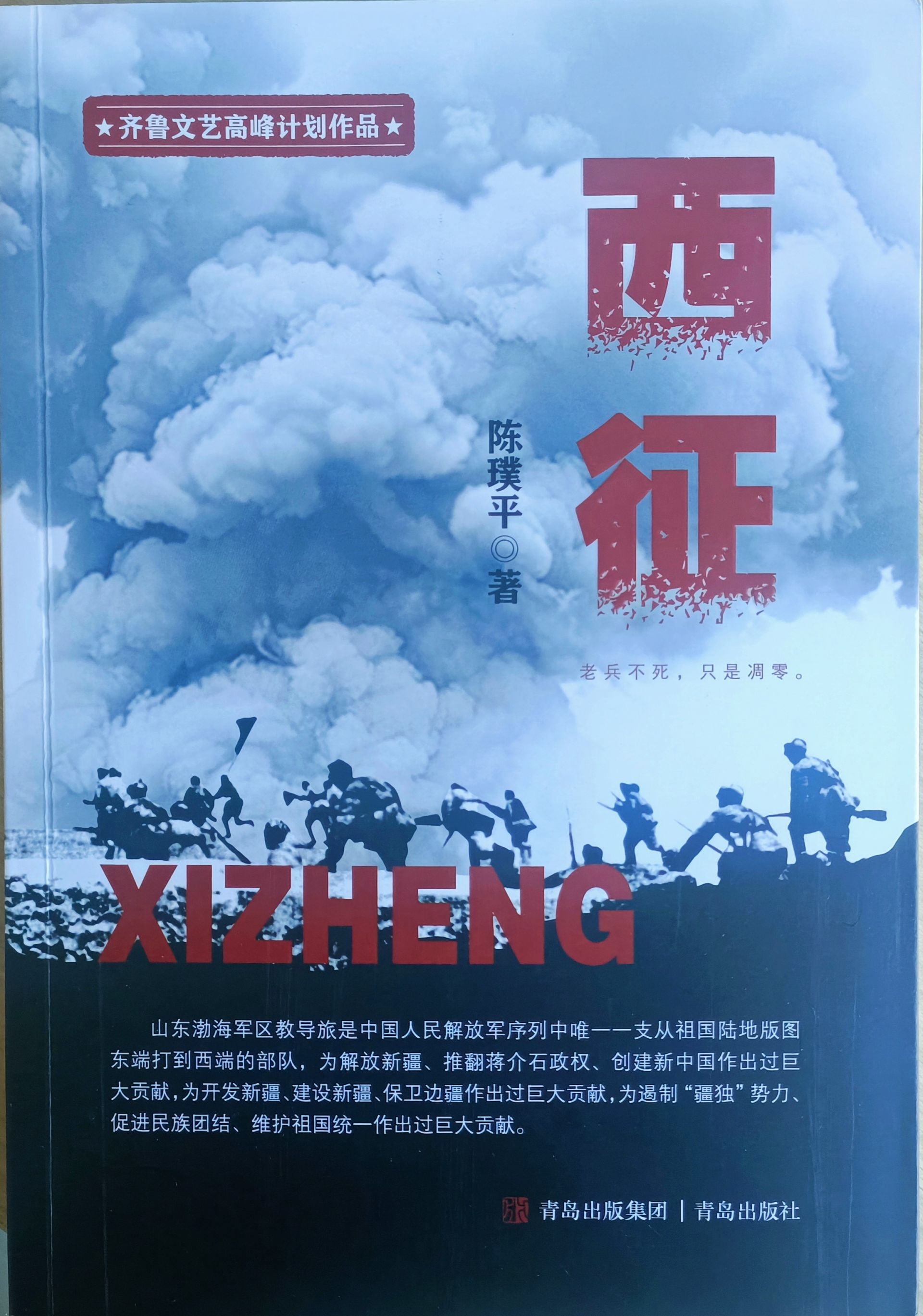

万名子弟兵从渤海湾到天山的史诗

——读陈璞平《西征》

□李兴智

今年春天,听闻著名红色军旅作家陈璞平的《西征》一书出版,我便产生了浓厚的阅读兴趣。因事务缠身,一直未能如愿。前几天在德城区图书馆二楼阅览区见到此书,当即借回家中,一读为快。

2021年11月5日,时任德州市人大常委会副主任的陈璞平在德州市档案馆出席了我的《老地契见证二百年家族变迁》新书发布会。我来自陵城区人大,他作为市人大领导,与我有过短暂交流。当时他已开始着手创作《西征》一书,其儒雅、谦逊、执着、严谨的风范给我留下了深刻印象。

陈璞平的父亲是山东渤海区的一名老兵。他曾说:“我的身上流淌着军人的血液,对革命老区和人民军队怀有特殊的感情。”因此,多年来他对渤海区的历史研究颇深,并相继创作出版了《无字碑》《兵出渤海湾》《西风烈》《将军泪》《渤海女兵西征记》《乱世兄妹》《最后一战》等多部以渤海区老兵军旅生活为题材的作品,堪称著作等身。

我的父亲于1949年2月在渤海区参军入伍,也是一名渤海区老兵。只是根据当时地方工作需要,父亲没有随军南下征战,而是留在渤海区二专署德平县委担任交通员。因此,从小时候起,我就时常听父亲讲述关于渤海区的往事,对那段历史我也情有独钟。

前些年,我寻得《中共渤海区地方史》一书,反复阅读,对渤海区人民在抗日战争和解放战争中所作出的特殊贡献有了初步了解,并先后写出多篇文章,包括反映渤海区农民互助合作搞生产的《数万“插伙组”,多打粮食去支前》的创举;陈毅元帅携40余万人北渡黄河来到渤海区时《掌握战略主动,不日饮马长江》的宣言;我父亲任县委交通员时《骑上自行车,持枪去送信》的艰险等。这些文章先后在《德州日报》发表。

中共渤海区成立于1944年1月,由抗日战争初期中国共产党领导创立的冀鲁边区和清河区合并而成,历时6年4个月。随着新中国的建立,渤海区于1950年5月在完成其光荣历史使命后撤销,其所属区域分别划归河北省沧州和山东省滨州、德州、淄博、潍坊等地市。

由于区划调整,原渤海区的历史几近湮没于时间长河。1998年,中共山东省委党史研究室根据中央领导同志指示,组织滨州、德州、淄博、潍坊、东营等地市党史部门密切合作,在河北省沧州市党史研究室积极参与下,历时近三年,终于抢救性地编辑出版了《中共渤海区地方史》一书。但由于渤海区撤销已近半个世纪,有些历史事件的当事人难以联系寻找,该书对某些事件仅作了一笔带过的记述。例如,对“山东渤海军区教导旅”的记述,书中仅有这样寥寥数语:“1947年,渤海军区曾组成一支新兵教导旅,由旅长张仲瀚、政委曾涤带领参加西北野战军。”

正是《中共渤海区地方史》中的这寥寥数语,前些年引起了陈璞平的高度关注。他查阅了《宁津县志》,看到其中一句“1947年有8000名民兵参军,参加了保卫延安、保卫党中央、保卫解放区、解放全中国的战斗。”这句话更激发了他深入研究那段历史和这支部队来龙去脉的浓厚兴趣。

初期,他“曾请教过诸多军史专家,但谁都没有听说过这支部队。”但陈璞平锲而不舍,他不相信“一支当年由万余名渤海区翻身农民组成的正规军,新中国成立后半个多世纪竟然和诞生地没有一丝一缕的官方联系,就这么不可思议、令人费解地从空气中蒸发了。”他四处走访,翻阅资料,最终在《宁津县志》牺牲烈士名录记载的烈士牺牲地中,找到了这支“渤海军区教导旅”当年跟随王震将军一路西征、开进新疆的蛛丝马迹。

从2012年夏季开始,为了抢救山东渤海军区教导这段被湮没的历史,陈璞平以强烈的社会责任感、严谨的治学态度,不辞辛劳,多次奔波于山东和新疆两地,在天山南北寻找采访幸存的老战士和他们的亲属,做了大量考证工作,并查阅了大量资料。一年后,他即以编年体的形式写出了《兵出渤海湾》一书,真实还原了“渤海军区教导旅”西征的历程,填补了这一领域党史、军史的空白。

但作者并没有就此止步。西征老战士一个个感人的故事时时激励着他。他说:“2012年夏,我第一次远赴新疆采访山东渤海教导旅老战士,原本是想收集素材,待退休之后写一部军事题材的文学作品,题目当时都已想好,就叫《西征》。”2021年,是作者退休之年。在《兵出渤海湾》出版发行之后,经过数年的准备,在充分掌握相关素材的基础上,历时四年,于2024年10月,作者终于完成了《西征》这部军事题材巨著的创作,了却了自己“让后人了解和记住这段尘封已久的历史”的心愿。

《西征》构思巧妙。一部“渤海军区教导旅”的征战戍边史,在作者笔下,通过对簸箕、柳叶和二月3位主人公不同命运的描述,得以充分展现。该书分前后两部分:前半部分(第1—15章)从“我”与“簸箕”的访谈开始,簸箕、柳叶、二月的身世,宁津的自然风貌、风土人情,解放、土改、参军、西征、战场厮杀、负伤回家等依次展开,悬念重重,引人入胜;后半部分(第16—30章)以“我”寻访“二月”开始,从二月与簸箕战场负伤失散说起,衔接紧密,征战西北、挺进新疆、屯垦戍边、保卫边疆等娓娓道来,跌宕起伏,雄壮感人。

读罢《西征》,书中主人公簸箕、柳叶和二月的命运让我心情久久不能平静。作者在采访幸存在世的西征老战士和他们亲属事迹的基础上,精心提炼,通过3位主人公跌宕曲折的爱情故事和艰辛的生活经历,充分展示了那一代人舍小家、顾大家、勇于牺牲、不计个人得失的高尚品质。特别是簸箕,早年入伍西征、出生入死、负伤回家、伤愈支前,在数年间默默忍受着伤痛的折磨和生活的艰辛,从不向他人倾诉过往的经历,也不曾向组织提出任何要求。他们的命运是渤海解放区那一代军民的典型代表。

读罢《西征》,感觉“渤海军区教导旅”战斗的硝烟弥漫在每一页纸上,枪炮声、厮杀声仿佛回响在耳边,彭德怀、贺龙、陈毅、王震等将帅亲临一线、指挥作战的真实场景活现眼前,战士们冲锋陷阵、前赴后继的英雄气概充分展现。《西征》是解放战争中西北战场波澜壮阔、热血激昂、红旗漫卷的一幅宏大画卷。

读罢《西征》,“渤海军区教导旅”万名官兵的家国情怀让我感动不已。该旅是中国人民解放军序列中唯一一支从祖国陆地版图东端打到西端的部队。西征路上,他们半数血洒疆场,为国捐躯;另一半西出阳关,屯垦戍边,历尽艰辛。他们为开发新疆、建设新疆、保卫边疆、促进民族团结做出了巨大贡献。他们“献了青春献终身,献了终身献子孙。”由于路途遥远、交通不便、工作繁忙等原因,他们中许多人一辈子再也没回过山东老家。并且由于当时部队番号的变化,这支部队的去向在很长时间里成为一个谜团,甚至很多军史专家都无从知晓。“渤海军区教导旅”的英魂与功绩,不应被历史尘封,更不应被山河遗忘。《西征》以文字为碑,刻下了他们从渤海之滨到天山之巅的万里征程,也让我们铭记:有些离别,注定是为了永恒的守护;有些远方,一旦奔赴便是一生。他们未曾归来,却化作胡杨,永远扎根在了他们用热血浇灌的土地上。

这不仅是一段历史的回归,更是一种精神的传承。致敬西征的壮士,致敬永不褪色的忠诚。

作者简介:李兴智,山东省散文学会会员,德州市作协会员,曾任陵城区十七届人大常委会委员、人大财经工委主任等职。

德州日报新媒体出品

编辑|李玉友

审核|冯光华 终审|尹滨