记忆中的乡村年味

□林荣艳

又近年关辞旧岁,

杀猪祈愿庆丰忙。

农家小院炊烟起,

酒肉飘香聚满堂。

记忆中的年是从进了腊月门就开始了。过了腊八就是年,腊八那天人们就腌上了腊八蒜,过年时招待客人,把腌过腊八蒜的醋用来蘸饺子吃,是招待客人的好佐料。在小孩子们掰着手指头盼年的焦急中,年很快来到。

腊八过后,村庄里就时不时地传来猪的嚎叫声。那是有人家杀猪了。那时家家户户都喂一头肥猪,过年时宰了就能过个好年。除了自己留一些肉,其余的在村里或拿到集市上卖掉,也能变卖一些钱。逮猪得需要年轻力壮的小伙子,谁家杀猪了乡亲们都来帮忙,在猪的嚎叫和拼命的挣扎中,被众人绑着四条腿、四脚朝天的猪被摁在矮木头桌子上。请来的杀猪匠,用嘴叼着锋利的杀猪刀,白刀子进去,红刀子出来,随着一股血流,血一下子就流到桌子下面的菜盆里。猪的叫声越来越微弱,在人们的惊叫和嬉笑中,杀猪开膛正式开始。而女人们则在一旁红了眼圈,心疼自己那喂了一年的大肥猪被宰杀了。

一边架起的大锅里开水翻滚着。杀猪匠把猪的一根后腿处,用刀子剌开一个小口,用嘴吹气,一会儿猪就被吹得圆滚滚的。大家把放了血的猪放到开水锅里烫猪毛,七手八脚地把猪毛刮干净,再架起扔到矮木头桌上。在杀猪匠娴熟的手法下,一会儿猪就被开膛剖肚,变成冒着热气的猪肉了。

砍下猪头后,上边有两块小骨头家有婴儿的人家都抢着要。那两块小骨头磨平了,打上洞,用红绳穿了,戴到小孩的胳膊上据说能避邪。男孩子则抢着让杀猪匠把猪的膀胱吹成一个气球用绳子系紧,留一截长绳,用脚踢着玩。杀年猪在那时是件大事。中午那些帮忙的人会受到东家的招待,东家会让杀猪匠割下一块猪肉来个猪肉炖白菜粉条,还能喝点酒,让大家美美吃一顿。

儿时的乡村还比较穷,但过年却是头等大事,女人们白天推碾子,磨米磨面。晚上还紧着慢着的给老人和孩子赶制新衣和新鞋。

记得那时母亲把布料裁剪后,自己在缝纫机上给我们缝制新衣。蓝色的斜纹布料,母亲给我们做成裤子,还用靓色的布夹上花芽子,贴上好看的明兜。上衣是买了粉红色的布,贴上花芽子,还让人给绣上花,漂亮极了!像买的衣服那么好看。

临近年,家家户户都蒸带尖的签子馍,女人们都是今天给你家蒸,明天给她家蒸,轮流着一起做,一两个人蒸馍是不行的,太累。女人们一边东家长,西家短的唠着家常,一边嘻嘻哈哈的。手里也紧着忙活,在轻松欢乐的气氛中就把馒头揉好了,让东家自己蒸就可以了。

男人们则去赶集,购置年货,买鞭炮、年画、春联,买过年招待客人的菜。还不忘请回一张灶王爷的画像来,贴在灶间。男孩子喜欢摔爆仗,让父亲给买回来。女孩子喜欢那种两毛钱两枝的海绵花,就是用五颜六色的海绵做成花,用铁丝绑好,插在女孩两个朝天的羊角辫上,像两个欲飞的彩蝶。现在再也看不到那种头饰了。

年画买回来了。腊月二十三扫屋,把家什都鼓捣到院子里,用新买的笤帚绑上竹竿把这一年的灰尘、蜘蛛网都仔细扫一遍,然后打了面浆子用报纸糊墙,贴上年画,年画不外乎就是那种抱着大红鲤鱼的胖娃娃,象征年年有余。糊了报纸的墙上,再贴上年画,给人焕然一新的感觉。

蒸完纤子馍,扫完屋,又开始煮肉、炸丸子、炸藕合了。家家户户都要煮一块方肉,除夕那天请老祖宗回家享用。过年除了祈福,祈风调雨顺,还是祭祀的节日,这是传承不忘祖先、崇尚孝道的传统文化。老人们说:“进了腊月门,旮旮旯旯都是神。”这不是什么迷信,而是对年的一种重视敬畏和仪式感。头顶三尺有神明,敬天,敬地,敬祖宗,这也是传统节日里的情结。

千门万户曈曈日,总把新桃换旧符。年三十这天上午,家家户户贴春联,正屋,偏房还要倒着贴上福字。都是喜气盈门的春联,如“旧岁又添几个喜,新年更上一层楼,横联:辞旧迎新。”“天增岁月人增寿,春满乾坤福满门,横批:岁岁平安。”

除夕中午,家家户户都用猪肉炖白菜粉条吃。这是一年中唯一的一次奢侈。一般让老人和孩子放开肚皮吃,老人们之间唠起来,会说三十晌午扒了一碗肉,吃了两个小馍馍,满足感溢于言表,说明身体还很硬朗。

在我们那儿,一般年三十快到傍晚时家家户户都要去请祖先,把老祖宗的神位供上,年初二早上吃完饺子再送走,去坟上放鞭炮,这也是不忘祖先、不忘本的一种体现。

三十晚上的年味进入高潮,村里的几大姓氏,都在村前燃起几堆篝火,此时附近各个村子鞭炮声此起彼伏,震耳欲聋,火光能映红半边天。

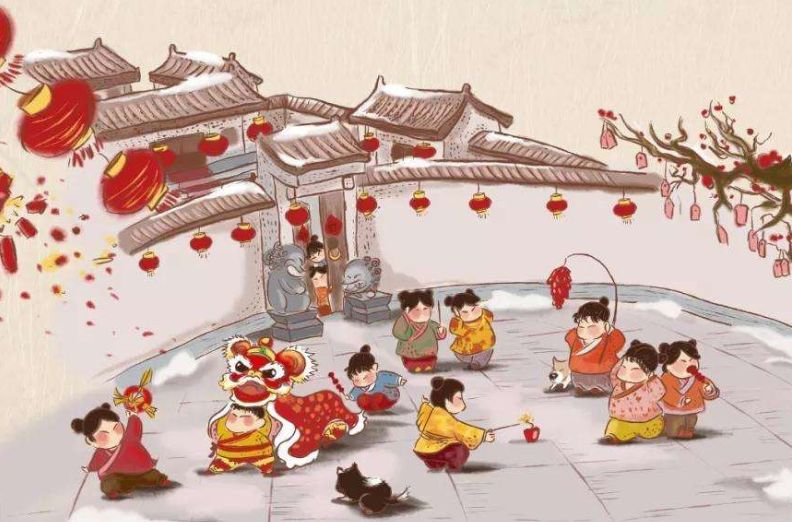

此刻,大人,小孩都兴高采烈。大人用竹竿挑着放爆竹,小孩子放钻天猴和烟花。老人和孩子都穿得厚厚的,戴着帽子,围着围巾。那时候的乡村冬天极冷,可大家那个兴奋呀,大家比着份子的燃放烟花爆竹。

等到放完爆竹,同一姓氏同辈和晚辈,每家端两盘硬菜,去这个姓氏中年长者家中喝酒聊天,女人则在家包初一早上的饺子。那时我们这里的村庄还没有电视,到十一届三中全会后农村才有了十二英寸的黑白电视机,上世纪80年代后期又有了十八英寸的彩电,如今,看春晚成了除夕夜的饕餮大餐。

“除夕更阑人不睡,厌禳钝滞迎新岁。”那时乡村都有守岁的习俗,零星的鞭炮声一夜不断,天还未明就开始下饺子,小孩给长辈磕了头,就吃饺子,吃完饺子穿新衣,拜年的人就成群结队地上来了,领头的喊一声,给老爷爷或老奶奶等长辈磕头,后面的象征性地应和着,老奶奶则用衣襟兜着说:“别磕了!别磕了!”大家在嬉笑中又去了另一家。如今再也不时兴磕头了,年味又仿佛少了仪式感。即使人们祈福,神也给人们带不来福,真正的福是党的富民政策让人们过上了好日子。

过了初一,初二早上送完祖先,初三开始走亲访友。从东北回来的,那是闯关东和挨饿时去关外讨生活的人。回家来探亲了。和村里腊月新娶的媳妇,大家都争着请吃饭。在走亲访友的过程中人们都增进了感情,一些小摩擦、小矛盾也就一笑泯恩仇了。那时虽穷,民风民俗很淳朴。

如今人们再也不愁吃穿,鸡鸭鱼肉,想吃就吃,物质生活越来越丰富。人们都富了,平时都穿新衣,却感觉年味越来越淡,记忆中的乡村年味让人怀念。可是我更爱今天这日新月异的新时代,新生活。

仔细想一想,年味已被平均到365天里去了。天天都过年,年味可不就淡了吗?这正是:星移斗转,春秋一度,岁月滔滔如注,新年伊始蕊馨香,更胜那,仙天无数。神州大地,三山五岳,气象万千处处,颂吟辞赋墨三千,激情跃,浪花飞渡!

德州日报新媒体出品

编辑 | 李玉友

审核|冯光华 终审|尹滨