舒体传承 笔墨情深

——写在舒同诞辰120周年之际

□齐延庆

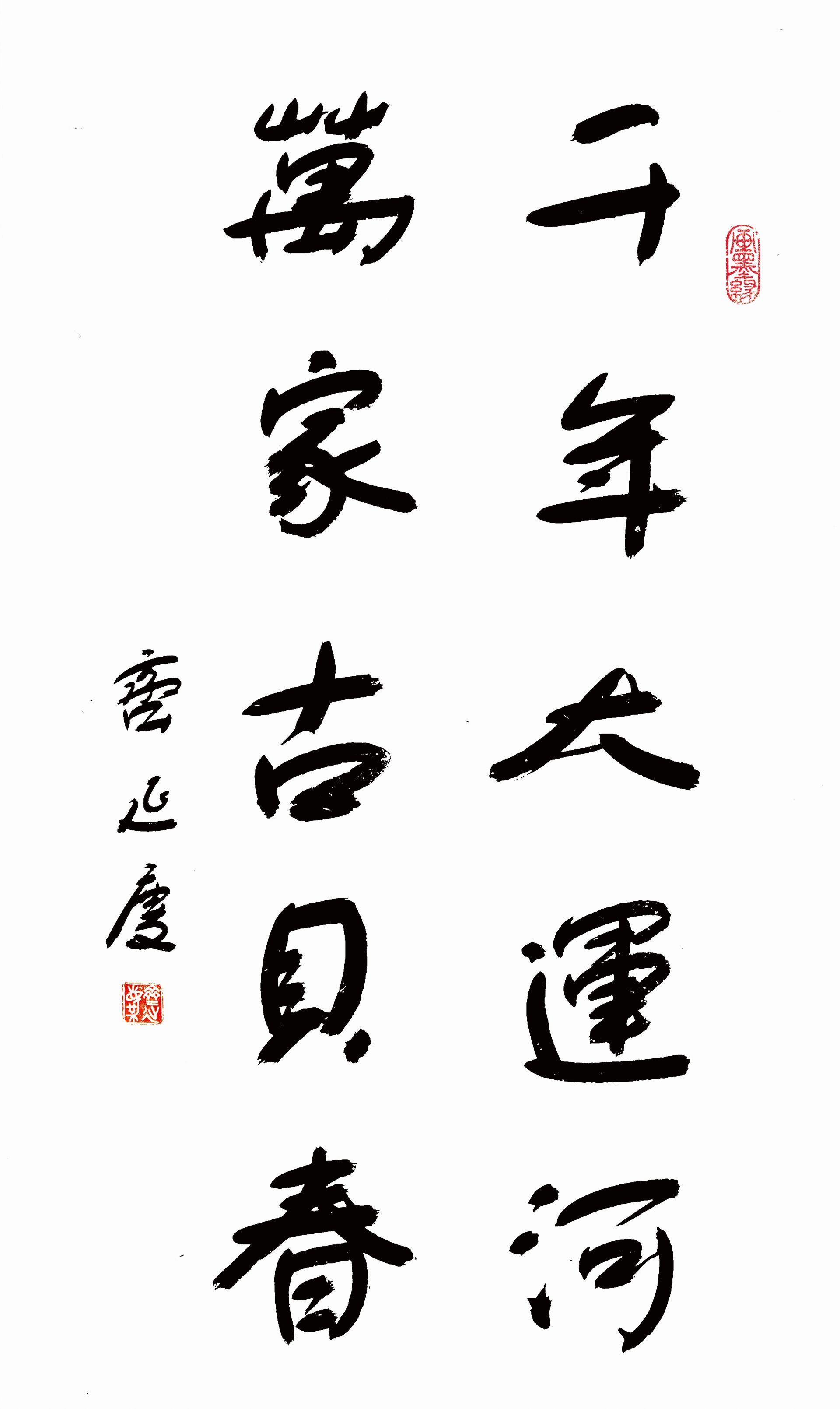

初冬的微风,似乎也带着墨香。2025年11月25日,是舒同诞辰120周年的日子。这个日子,对于中国书法界,对于德州这片土地,都有着特别的意义。舒同是中国书法家协会的创始人和第一届主席。47年前的今天,他曾为德州大型酒企古贝春集团题名。

一个多月前,《人民周刊》杂志社在北京主办了纪念抗战胜利80周年舒同书法作品展暨座谈会。在德州,德州市文化产业促进会、山东省儒商研究会德州联络处、德州市志愿者服务总会、德州市慈善文化艺术协会共同承办了系列活动,像是运河文脉的一次深情回响,将“文韵儒风、运河润业”的主题,浸润在对舒同先生的集体追忆里。早在今年5月,我们向全国的舒体传承人发出诚挚的作品邀约。稿件如雪片般飞来,经过专家学者们审慎而细致的初评与终审,一本沉甸甸的《舒体作品集》终于在11月初编辑完成。一同面世的,还有那套精心制作的舒体书法精品明信片、作品选辑,以及活动纪念封。

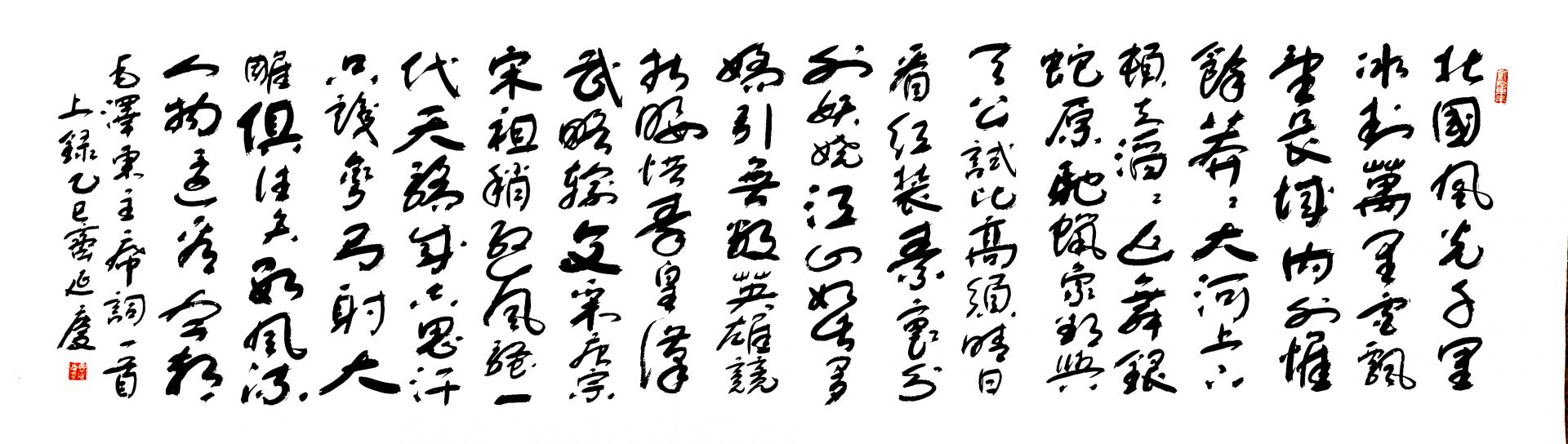

舒同是从革命战争年代成长起来的红色书法家,曾被毛泽东主席称赞为“党内一支笔”“马背书法家”。舒同取法颜字,但又博采众长,独创“舒体”。他自己说过,自己的书法是“七分半”,即真、草、隶、篆、行各一分,颜、柳各一分,何绍基半分。我常想,是什么让我对舒同创立的“七分半”书体如此痴迷?或许,正是那字体背后博采众长的历代笔法精髓,是那笔墨间蕴含的深厚政治素养与文化积淀。这份痴迷,引导着我走上长达四十余年的研习之路。在不断研习舒体,并尝试将其与颜体、何绍基书风相融合的过程中,逐渐摸索出属于个人的书写路径。回首这段旅程,清晰可见三个深浅不一的脚印。

第一个脚印,留在了20世纪70年代初。那时,我如获至宝地得到了两张舒体复印件:一张是“鼓足干劲,力争上游,多快好省地建设社会主义”;另一张是舒老对中医药的题词。那时,书法课还是小学到初中的必修,我们照着颜体、欧体的字帖写“大仿”。升入高中后,我担任学校壁报组的组长,也开始接触黑体、仿宋的标语书写。就在那时,舒体那独特的笔画结构、内在的线条质感,悄然在我心中埋下了种子。

第二个阶段,我的视野从书斋案头转向了更广阔的天地。我开始主动结交书友,在交流中互磋互磨。记得在中学任教和于官屯公社工作期间,书写会标和大型榜书成了我的分内事。1977年那个秋种时节,我写下的“人民公社一定要把小麦种好”的大字标语,引来下乡知青李庆丰的注意,他直言喜爱这种字体,尽管当时他还叫不出名字。因舒体结下的缘,让我们成了共同研习的伙伴。后来,与武城县广播局退休的王秉新局长的相识,则直接促成了德州舒体学会的诞生。

“临渊羡鱼,不如退而结网。”我深信此理。书法之道,无捷径可走,唯有持之以恒的苦功。20世纪80年代初的那个酷暑,我依然坚持每日楷书日课,并虚心前往德州文化宫,跟随张汉民老师精研颜体。每周夜晚,文化宫里为市民现场书写的身影中,也有我一个。汗水没有白流,1984年,我的作品首次入选全国书法大赛;1986年,我获得了德州学院师生书画展书法一等奖,并因此受邀加入德州地区工农业产品展览筹展领导小组,负责建材工业版面的设计书写工作。

人生的转折有时不期而至。1987年11月,我调至德州地区计划委员会。在新的工作岗位上,笔墨仍未离手。在领导的鼓励下,我陆续题写了《德州经济工作导刊》《德州地区统计工作年鉴》《德州农谚》《德州计划情况》以及市发改委机关品牌“经略致强”等。市里许多重要会议和活动的会标、标语,也常由我执笔,幸得各方认可。为了博采众长,我开始与外地研习舒体的书家书信往来,也常利用假期向王秉新师兄请教。最难忘的是,他带我赴北京西山拜见舒同先生。先生虽年事已高,仍仔细点评了我的习作,那亲切的教诲,至今言犹在耳,温暖着我的艺术生命。

进入第三个阶段,我面对的已不仅是技艺的锤炼,更是如何突破形似、捕捉神韵,并最终化出个人书风的瓶颈。这是一条更为孤寂的路。“魂韵出舒同,书风则不同”,成了我砥砺前行的座右铭。在这艰难的摸索中,也偶见星光照亮。

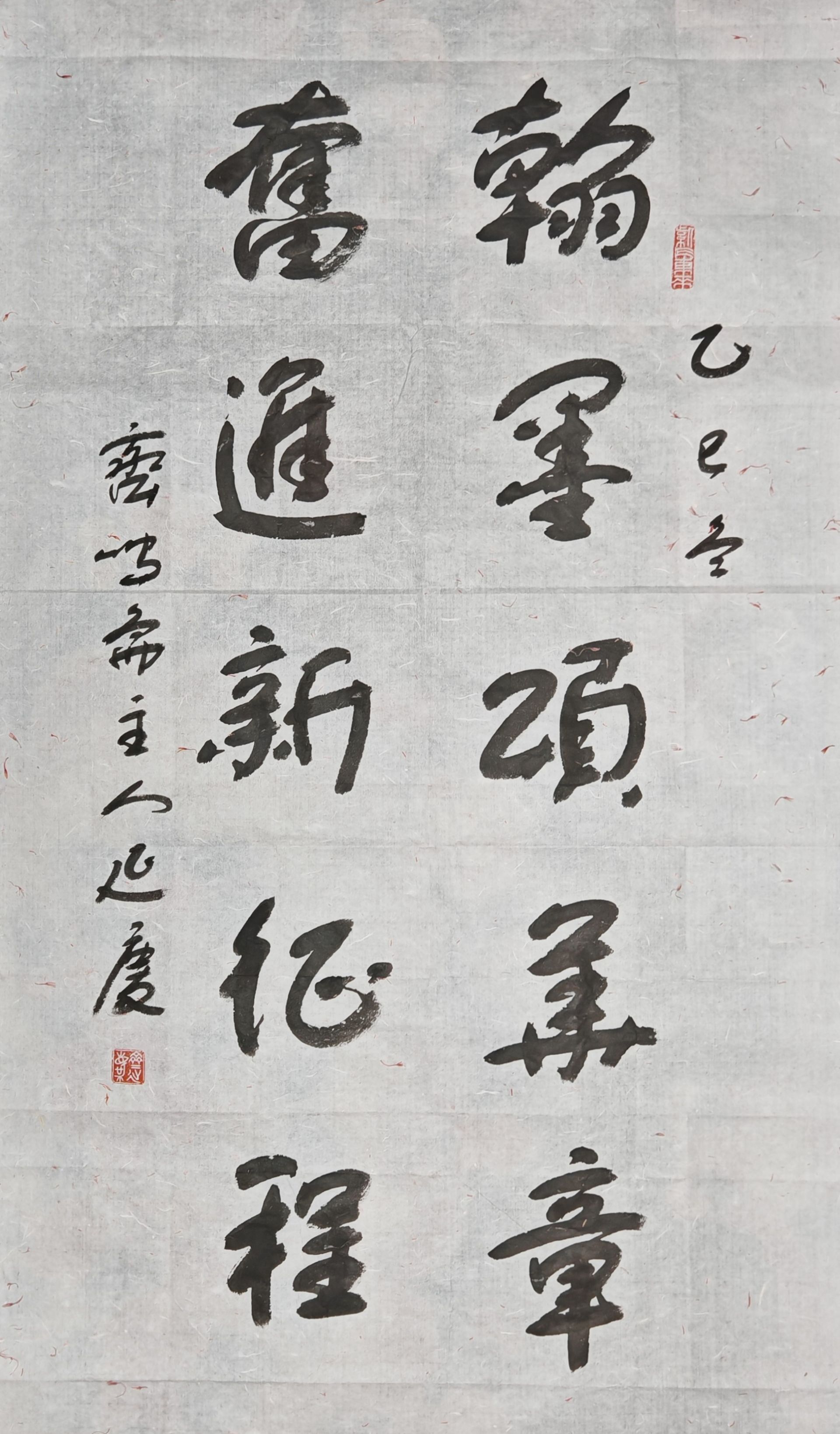

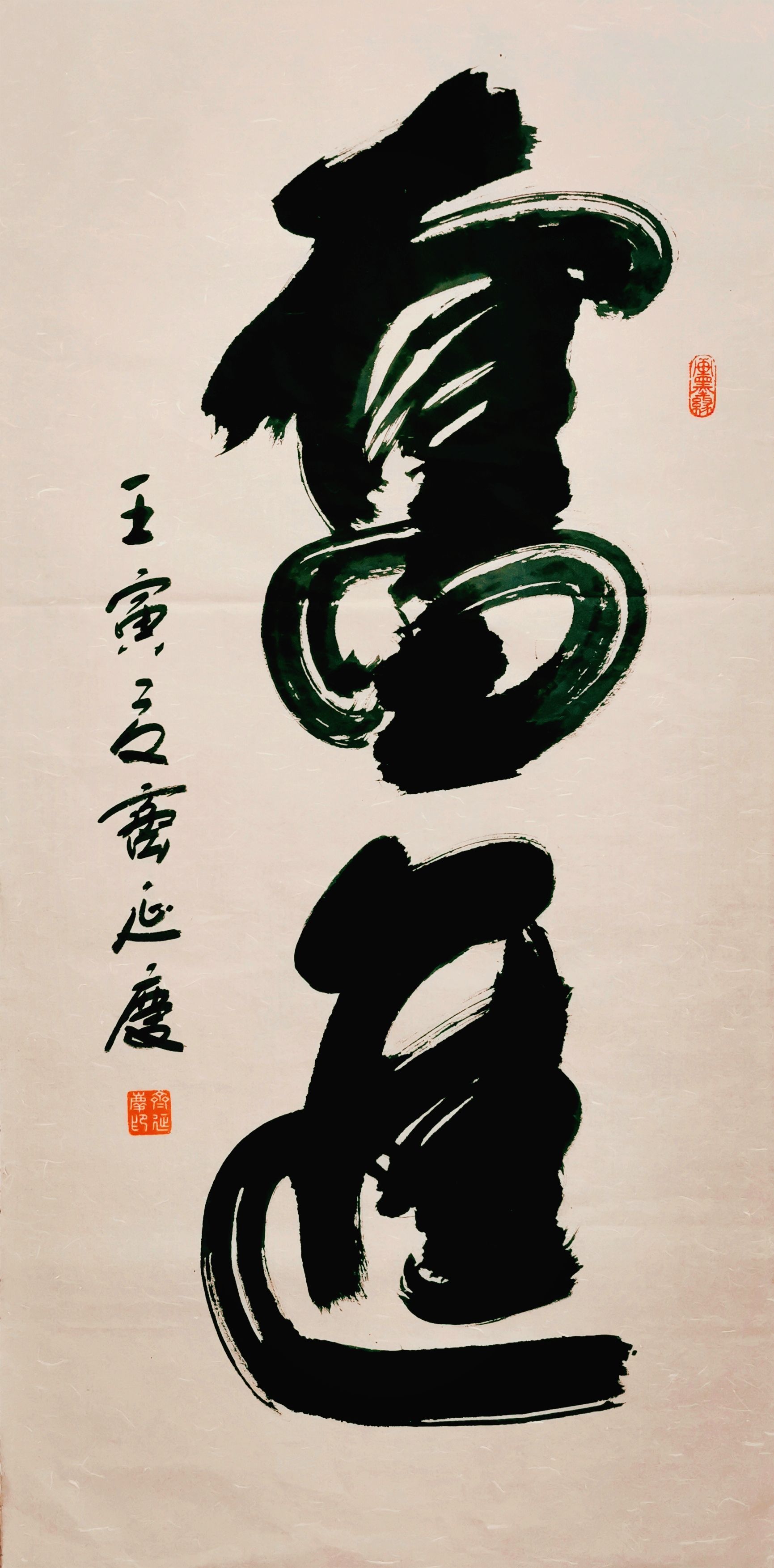

我先后在国家与省发改委系统书画比赛中五次获得一等奖;曾受市委市政府委托,为来德州视察的中央军委副主席迟浩田榜书“武”字等作品,承蒙首长赞许;2013年,我完成了三套《唐诗三百首》的书法创作,九百余张宣纸连缀起来,长达1公里有余,后被一位收藏家全部珍藏;2017年,我入选全国五省“舒体八俊”作品展,得到了《人民日报》及其海外版等媒体的专题报道。此外,我还应邀为三所大学题写五方匾额,部分作品发表于学报。我的笔墨也留在了许多地方:古运河景区的石刻、聚秀城、金鼎公馆、“惠风和畅”石牌坊、清风亭、罗浮山下的红木联、崂山的“璞食璞宿”石刻、华能新能源石刻、重庆秀山的德州馆与土特精品馆等,题写的著名注册商标,累计超过二百件。多年来,我无偿捐赠书法作品三千余幅,其中不少随德州市领导出访,作为文化交流的使者飘洋过海。

在长期的笔墨耕耘与社会服务中,我也获得了一些荣誉。其中,“德州市五星级志愿者”这个称号,于我最为珍贵。它提醒我,艺术的终极价值,在于服务社会、温暖人心。不图虚名,不慕浮利,只愿能做舒同先生艺术精神与奉献品格的一名忠实传承者与践行者。这条路,我将继续走下去,用我余生的每一个笔墨春秋。

德州日报新媒体出品

编辑|李玉友

审核|冯光华 终审|尹滨