“望隆乡里”寄乡愁

□李兴智

去年初夏,远在辽宁省丹东市的同学李福坤给我打来电话,寒暄过后,他给我提出在家乡找一书法名家,写一“望隆乡里”的四字条幅,以便为他刚研发酿制的一款新型高档原浆酒注册商标。

我和李福坤既是同学,又是同乡,虽然不在同村,但论家谱还是同宗。1980年高考,他以物理接近满分、全县第一的成绩,在陵县三中考入军校,从此离别家乡、跳出农门,成为一名军人。1993年,在部队摸爬滚打十几年后,已是营职干部的他选择转业,被组织安置到辽宁省丹东市公安局,成为一名刑警,并在丹东市安家定居。

2001年,在下海经商创办企业优惠政策激励下,李福坤在丹东市郊承包荒山一座,先是植树造林,后来,他叫来家中弟弟等亲属,在山上从事种植养殖,并利用山上优质山泉资源,创办了“丹东丹醇酒业有限公司”,生产丹醇原浆酒。20多年来,他艰苦创业、诚信经营,生意兴隆、事业有成,让荒山变绿、酒香四溢。弟弟及相关亲属也相继在丹东市落户安家。

离开家乡40余年,浓浓的乡愁始终伴随着福坤。父母在世时,他每年总要抽时间回家陪父母待上几天,其间总要召集族人、亲友、同学一聚,也曾把父母接往丹东居住。父母去世后,无论多忙,每年清明他都要专程回乡祭扫,召集族人、亲友、同学相聚一叙。他乡愁满满、孝老爱亲、重情重义的品行,在乡里、亲朋和同学中成为佳话。

去年清明,李福坤回乡祭扫,恰逢我刚刚完成对糜镇李家楼村《李氏族谱》的研究整理事宜。聚会时,我给他出示了我请人扫描翻印,族人始修于清代康熙六年的《李氏族谱》,并结合我对老族谱内容的研究,向他详细讲述了祖上的故事。他对老族谱的内容很感兴趣,特别是对我们六世祖李如兰在清代康熙二十八年因德高望重,被尊为德平县“乡饮正宾”,获时任德平知县马汝骕亲赠“望隆乡里”牌匾,族人在村头修建牌楼,使原“闫家胡同村”逐渐更名为“李家楼村”的史实赞叹不已。

回丹东不久,恰逢公司研发酿制出一款新型高档白酒需注册命名,李福坤想起了家乡,想起了“望隆乡里”的故事,于是给我打来电话,委托我请人写一幅“望隆乡里”的四字条幅寄给他。

电话中,李福坤殷殷乡愁溢于言表。他说:“我虽然离家已四十多年,但我的根在山东,我的心永远在家乡。请家乡书法名人书写祖上所获“望隆乡里”的四字匾额,一是为了将匾额四字悬挂于公司办公室,以寄托我的乡愁,时时激励自己;二是为了将匾额四字作为公司新酿白酒商标,以更好地传承祖上的美德;三是计划在自己所承包山头道路入口处修建一牌楼,将“望隆乡里”四字镶嵌其上,以便在边疆丹东更好地弘扬家乡的文化。

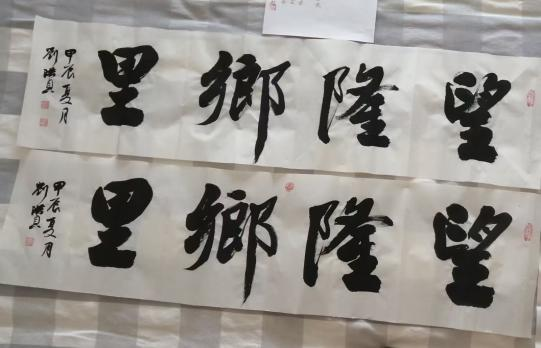

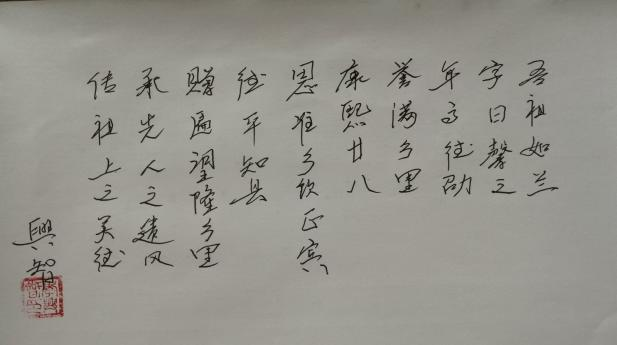

他的话语让我十分感动,他的想法我更是十分赞赏。我当即找到我的学生,现为中国颜体书法研究会副会长、山东省书协会员、陵城区书协副主席,同为陵城糜镇人的刘洪贞,向他说了李福坤的想法。刘洪贞也颇受感动,当即挥毫泼墨,为李福坤书写了两幅分别适用于注册商标和牌楼匾额的“望隆乡里”条幅。我也写了一段话:“吾祖如兰,字曰馨之,年高德劭,誉满乡里。康熙廿八,恩准乡饮正宾,德平知县,赠匾望隆乡里。承先人之遗风,传祖上之美德。”作为对“望隆乡里”条幅所承载内涵的诠释,也算作是家乡人对李福坤事业的祝福和期冀,连同刘洪贞的条幅,一同寄给了福坤。

今年夏天,我又接到李福坤的电话,他邀我到丹东消夏避暑,我欣然前往。

在丹东,我走进了他的“丹东丹醇酒业有限公司”,登上他所承包的那座绿树满山、郁郁葱葱的山头。不知怎的,从踏进镶嵌有“望隆乡里”牌匾的山门牌楼那刻起,连续几天,我们讲述着“望隆乡里”的故事,不间断地喝着他的由山泉水酿制的“望隆乡里”品牌丹醇原浆酒,平时不太喜欢饮酒的我,竟然觉得喝酒是那么的舒适和惬意,心中也总滋生出那么一种“家”的感觉。

我深深体会到了“望隆乡里”四个字对远在辽宁丹东的李福坤来说所蕴含的深意。

作者简介:李兴智,山东省散文学会会员,德州市作协会员,曾任陵城区十七届人大常委会委员、人大财经工委主任等职。

德州日报新媒体出品

编辑|李玉友

审核|冯光华 终审|尹滨