娘的针线活

□陈启忠

乡下的母亲打电话来,说眼睛不行了,纫线纫不进去了,要我回家的时候给她捎副老花镜。我随口问平日在家干吗了,娘嗫嚅了一阵,终于说出在家闲着没事,领了些服装,在家里做针线活呢。

父母去年才把4亩承包地转让出去,本以为这样娘就能安心歇息了,不想70多岁的人了又领了手工活在家里做。

放下电话,眼前全是娘做针线活的样子。

从我记事起,除了下地劳动和做家务活,娘就一件一件做不完的针线活。

每年春天,娘都照例打袼褙。袼褙是用碎布裱糊成的厚片。打袼褙说起来很轻巧,实际做起来难。难就难在这要把破碎的布头用浆糊一块一块拼接粘贴在一起。碎布头,乡下叫“铺衬”,五颜六色,形状千差万别。每次打袼褙,准备充分后娘总是胸有成竹的样子,于乱布堆中取出布料不假思索地一块一块拼凑粘贴在板子上,几乎不用剪刀挥洒自如一气呵成。偶尔需要扯布了,那声“哧”也如天籁一般。干完活后娘身上干干净净,沾不上一点浆糊,令人叫绝。

有了袼褙才能剪裁鞋样,一双双的千层底都是由袼褙一层层叠压而成的。

昏黄的油灯下,娘眯着眼纫好线,然后坐到炕头开始飞针走线,纳鞋底、缝鞋帮、缝衣服……

娘的针线活好在街坊四邻是出了名的,她做出来的活儿,针脚又小又匀称,密密实实,很多人家娶媳妇、嫁闺女都愿意请她去帮忙絮被褥、做衣服。

做针线活需要耐心,好多针线活不是一天两天工夫就能完成的。我们家孩子多,穿鞋穿衣服破损得快,娘总是见缝插针,一有工夫就拿过来缝上几针,到了晚上更是点灯熬油紧赶着做,我常常一觉醒来,看到娘还在那忙活。

娘忙活最多的就是纳鞋底,这可不光是门技术,更是个力气活。娘手里拿着锥子,中指戴着顶针,先用锥子扎眼,再把穿着麻线的针用顶针使劲顶过去,把长长的麻线抽过去,还要拽着线使劲勒上一勒,每次娘都使上全身的力气,嘴角不自觉地扯动着,一针一针,周而复始,天天如此。

娘纳的鞋底光洁、漂亮、结实,缝上带有松紧口的鞋帮,穿上去合脚、挺妥,走起来跟脚、踏实,看着小伙伴们投过来的艳羡的目光,心里美滋滋的。

每年春夏之交,娘总是抽空把那些被褥全都拆了浆洗一遍,把老旧的棉套拿去让弹穰子的重新弹弹,再一针一线地缝起来。那时,娘除了烧火做饭,一天到晚都或跪或趴在炕上缝被褥,偶尔直起腰来稍歇一会儿,接着又全身心投入到她的活计中去,似乎心里只有那些活,全然忘了周围的一切,包括身上的累。

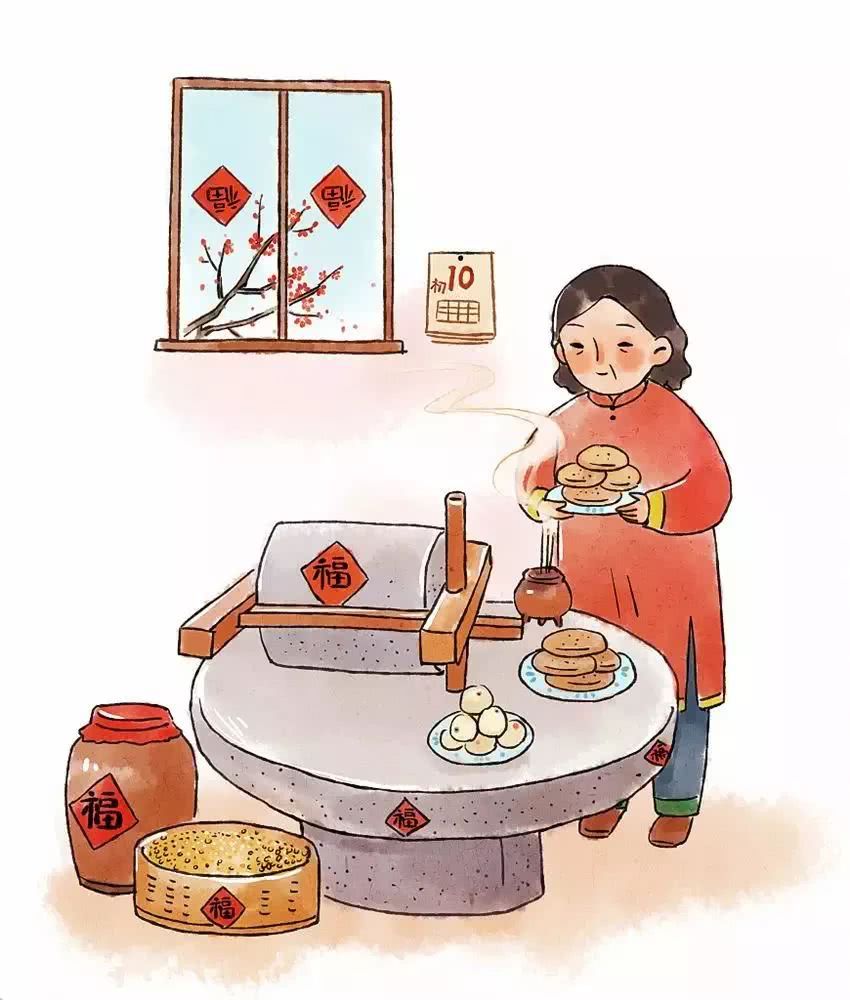

逢到过年,娘还要早早去集市上裁几块布料自己动手给我们做新衣服。我时常惊讶于娘的能力,她从小没上过学,大字不识,可画起图纸来有板有眼,裁剪的布料分毫不差,在缝纫机上几番忙活过后,就像变戏法似的变出一件崭新漂亮合身的衣服来,让我们穿得体体面面、漂漂亮亮、开开心心地过个年。

一年又一年,我们穿着娘做的沙土裤、老虎鞋、布鞋、棉鞋和四季的衣服渐渐长大,从农村走向城市,直到各自成家。那些成长的时光里,究竟穿过多少娘做的布鞋和衣服,早已记不起数不清,只是记住了娘在灯光下一针一线熬夜的情形。

时至今日,我们兄弟姊妹几个都还盖着娘做的被子,铺着娘做的褥子。

中秋回家,看娘领回来的一大堆活,爹抱怨,你娘一天到晚闲不住,跟着魔似的,也不嫌累得慌,唉!累得半夜里翻身都难。

娘白了爹一眼:“你胡说嘛!”又望向我们,别听你爹胡说,哪有那么累,捎带脚的工夫,悠悠达达地就做了,说完,微微地笑着,那笑里带着几分羞赧,也带着几分惬意和得意。

听着爹的絮叨和娘的辩解,看着娘那满头白发和苍老的容颜,想象着她坐在炕头吃力地做针线活的样子,我的心里酸酸的。

临走时,我再三嘱咐娘,把这些活交出去后,别再领活了,现在年岁大了,就好好歇着,别整天忙活了。

娘口头上答应,不承想没几天交上活后又领了新针线活,唉,每次说她都答应得好好的,过后该干啥还干啥,一天也不闲不住。

娘啊娘,你到底图个啥啊?

蓦然想起,娘以前说过一句,“你们在城里不比乡下,孩子大了用钱,买嘛东西都贵,负担不轻啊!你们别挂着俺俩,俺跟你爹但能动就多干点,尽量别拖累你们!”

不知不觉间,我已泪流满面。

德州日报新媒体出品

编辑|李玉友

审核|冯光华 终审|尹滨