家乡的年味

□王朝忠

进了腊月门,就有了年味,随着时间渐进,年味越来越浓。小时候过年的情景又一幕幕涌上心头。

那时,一到腊八,喝上用杂米、杂豆和白菜叶、芫荽熬成的又黏又甜的“腊八粥”,便朦胧看到了年,好像就在不远处等待着人们。在农村,腊月二十三,是辞灶的日子。母亲小心翼翼地把灶王爷请下来,摆好草、水、糖块和纸,口中虔诚地念念有词:“灶王爷,上西天,连去带来共七天。多说好话少说歹,多带五谷杂粮来。”说罢,象征性地拿一把干草喂喂灶王爷的马,让马喝喝水,点着纸,让灶王爷带足盘费,磕上几个头,让他愉快地上路,到玉皇大帝那里述职。蓝蓝的夜空中,时时发出闪光,爆竹声声,远远近近,噼噼啪啪,响个不停。空气中弥漫着幽微的火药香,这是人们期待已久的春节序曲。除夕之夜,再接灶王爷回来,恭恭敬敬地供在灶台一侧的墙上,以求保佑全家平安、幸福。

送灶之后,母亲让我天天去碾子房排号碾黄米,因为这时候家家户户都来碾米。我原地坚守,耐心等待。快轮到我时,便飞快地跑回家……母亲端着米,姐姐们拿着箩、簸箕和笸箩,我拿着笤帚一起来到碾坊,我们推碾子,母亲负责箩面。

到了腊月二十七八 ,母亲泡好红枣,蒸黄面糕(我们亦称“黄面黏窝”),这是我们最爱吃的。母亲在锅中放一个竹箅子,铺垫一张圆形的白布,把发酵的黄面倒入其上,盖上锅盖,烧火蒸半小时。黄灿灿,香喷喷,诱人的黄面糕出锅了。娘用菜刀把它切成长方形的、菱形的、正方形的形状,我迫不及待地拿起一块吃一口,又甜又粘,尽管烫得舌头微疼,急忙深吸几口凉气,咽下期待已久的黄面糕,那情景,至今令人难忘!

蒸完黄面糕,接着蒸白面包子、馒头……母亲灵巧的手白面做出小兔子、小狗的造型,出锅后都白白胖胖,镶嵌红豆的眼睛,栩栩如生。还有白面和大红枣垒成圆锥形的糕,以寓步步高升之意。枣糕还有一个用途就是作为供品,诚心诚意感恩祖宗。

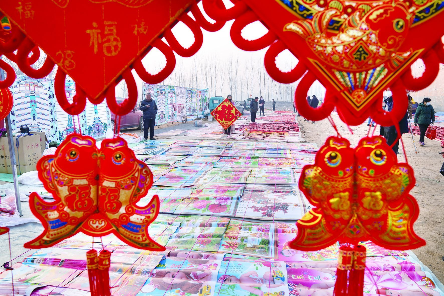

转眼到了除夕,上午,我和父亲打扫卫生,父亲说:“过年一定要扫除旧尘,干干净净迎新年。”拿着扫帚和铁锨,把一年来没有触到的上上下下、旮旮旯旯都认真彻底大扫除,不大功夫,院落旧貌换新颜。接着,在各屋门框上都贴上喜庆的大红春联,大门两侧为“一夜连双岁,五更分贰年”,两扇大门贴上有关羽、张飞的门神,影壁墙上贴上“春光满院”的对联。院中瞬间洋溢出一派迎春的喜庆气氛。

吃罢午餐,人分两路,各自行动。母亲带领女人们有说有笑、热热闹闹地包水饺。我和父亲忙着供奉家堂的事。在堂屋北墙上,请上家谱,两边挂上“忠孝传家远,诗书继世长”的对联。然后父亲带领我,到村西井旁,面向西方跪地,烧上纸。父亲口中念念有词:“各位爷爷奶奶,一年啦,跟我回家过年吧。”然后磕三个头,回到家,门口放下一根横棍,以拦截不速之神。

家堂前,烧上三炷香和纸,全家人给祖宗磕头。方桌上,摆上供品,有猪肉、鲤鱼,大公鸡、枣糕,炸货、点心、水果、糖块……满满一桌,以示对祖先敬意,求得祖宗保佑来年交好运、吉庆有余之意。

除夕晚饭,我家的惯例是吃饸子,馅是用白菜、胡萝卜和少量的腌制韭菜制成,以寓日子红红火火、长长久久和发财获利加倍。饭后,一家人坐在一起,围炉品茶,嗑瓜子,来守岁,盼望新年的到来。各个说着吉祥话,极力让家人欢笑,别人也极力让你笑。不自觉地让心中美好的愿望膨胀起来,屋内满是热闹喜庆的氛围。

午夜时分,辞旧迎新的时刻到了。全村人都起来了,家家张灯结彩,灯光通明,户户鞭炮齐鸣,不绝于耳。

我们一家人也早早起床,共迎新年降临!母亲等人忙着下水饺,我和父亲在大门口挂上红灯笼,天井中也点上明灯,刹那间,灯光通明,满院生辉。爆竹点燃,响成一片,震耳欲聋,好像是要把一切邪瘟病疫驱走,期待着新的一年吉祥如意,万事亨通。院落正中放上一张小桌,摆上供品,点燃一炷香,香气缥缈,袅袅上升。普天同庆,共贺新年!

此时,水饺出锅,一盘盘热气腾腾,香气缭绕的水饺端到饭桌,大家品尝自己包的水饺,口中香,心里甜。母亲慢条斯理地说:“今夜饭十里八乡都吃饺子呀!大家都多吃,谁吃得多谁福大。”水饺不仅好吃,更是对美好的生活期盼,是团圆的符号,是家乡的图腾!然后,兄妹共同给父母亲磕头拜年,衷心地祝愿二位老人健康长寿!兄妹也互相拜年,一家人其乐融融!

一会儿,乡里乡亲陆续地来拜年了。一个院中集中一起,接踵而至,络绎不绝。父母亲忙着打招呼,互相祝福、问候、寒暄,恭贺新年!我也到村里,给各位亲朋友邻拜年。整个村的父老乡亲一致沉浸在新年欢乐喜庆的气氛中。

一身以旧翻新的衣裳,一双新粗布鞋,一挂鞭炮,一顿香甜可口的水饺,挨家挨户作揖拜年,院中街头热闹喜庆……这年味,是全家人团圆的喜悦之情,是浓浓的亲情、友情和邻里情,心里装满新奇、欢乐、幸福和期望。

这就是我家乡传统的年味。

德州日报新媒体出品

编辑|李玉友

审核|冯光华 终审|尹滨